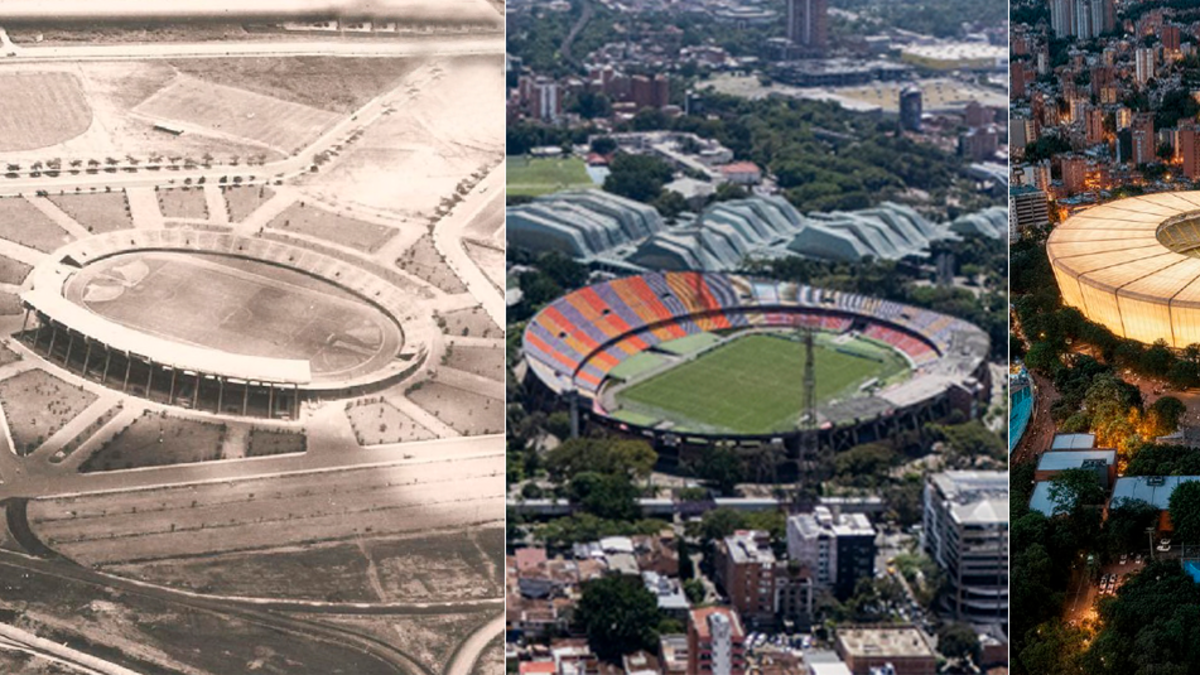

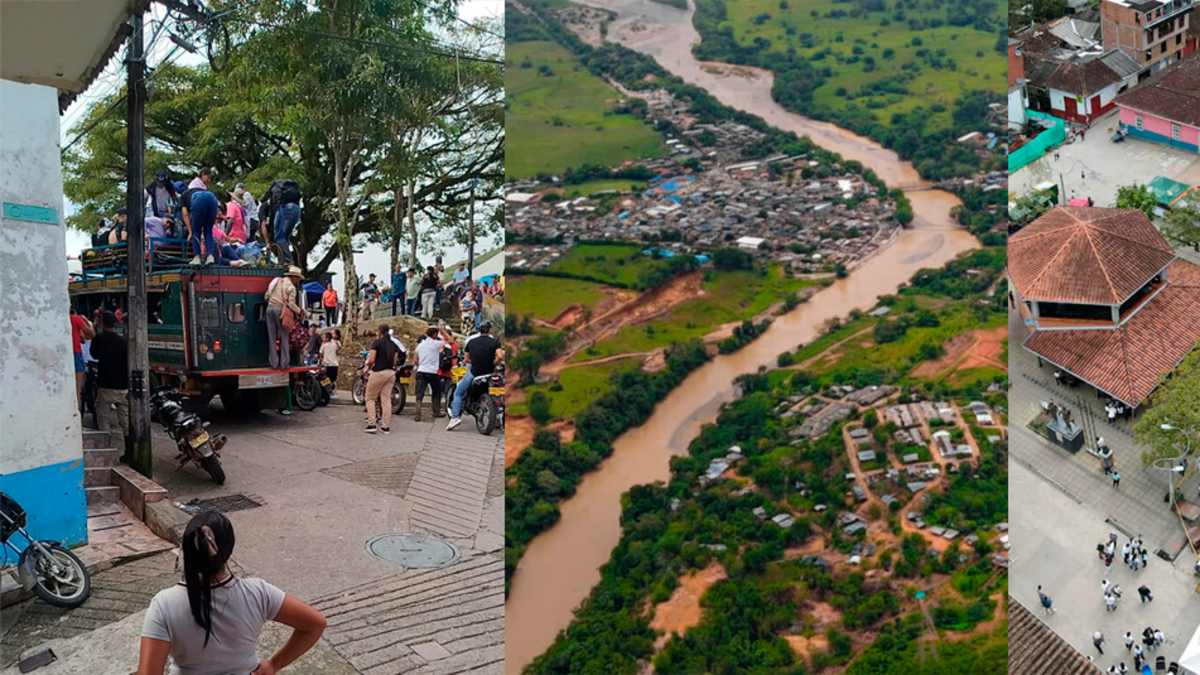

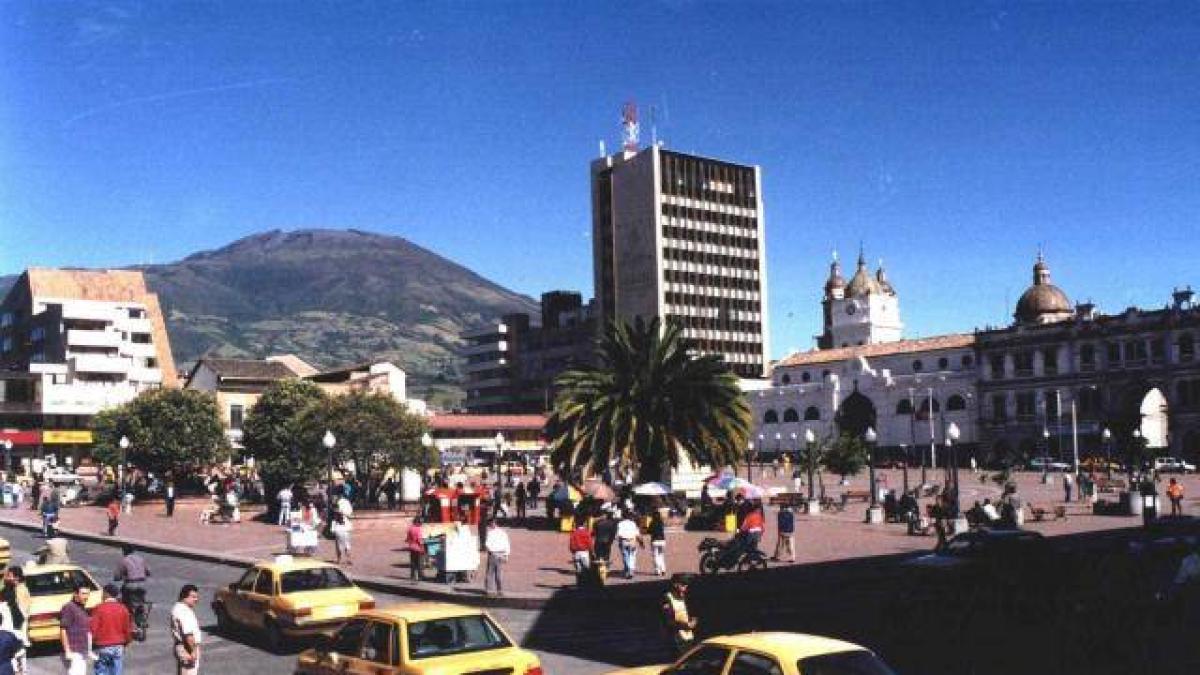

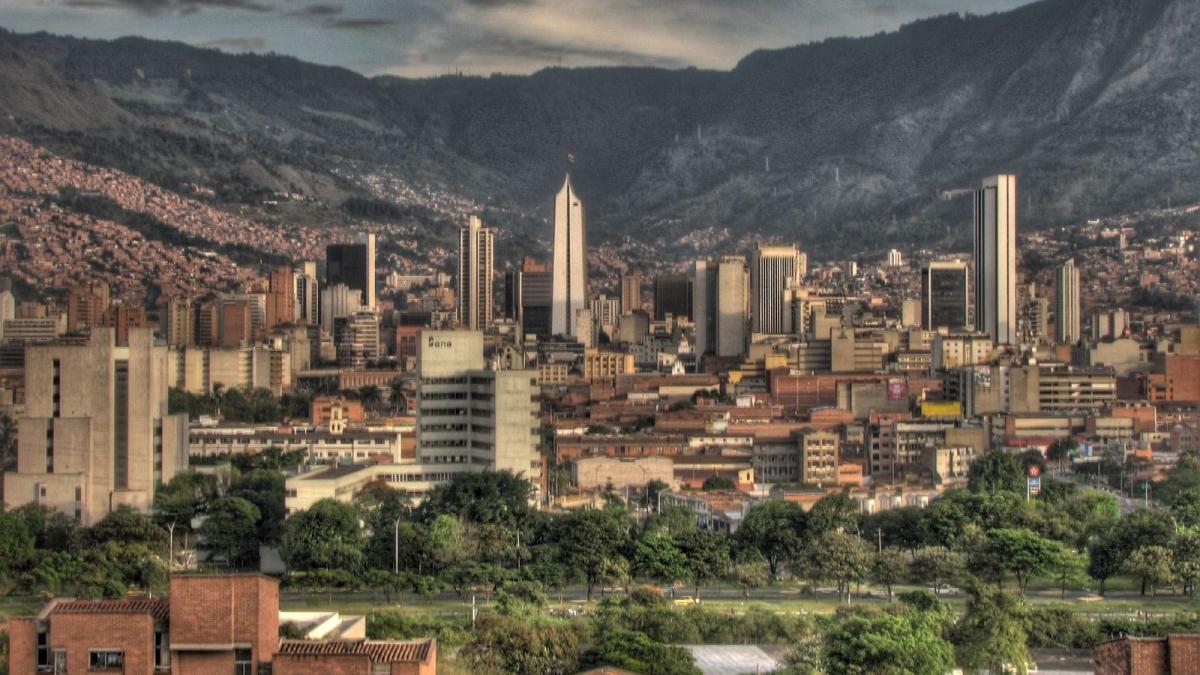

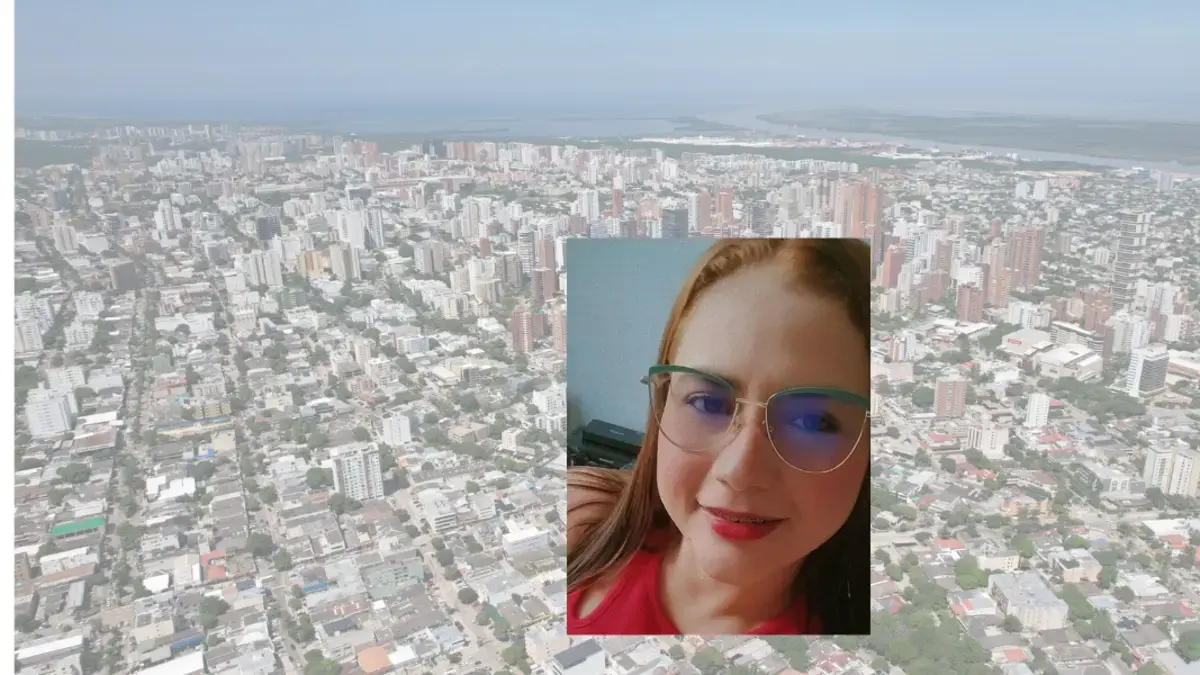

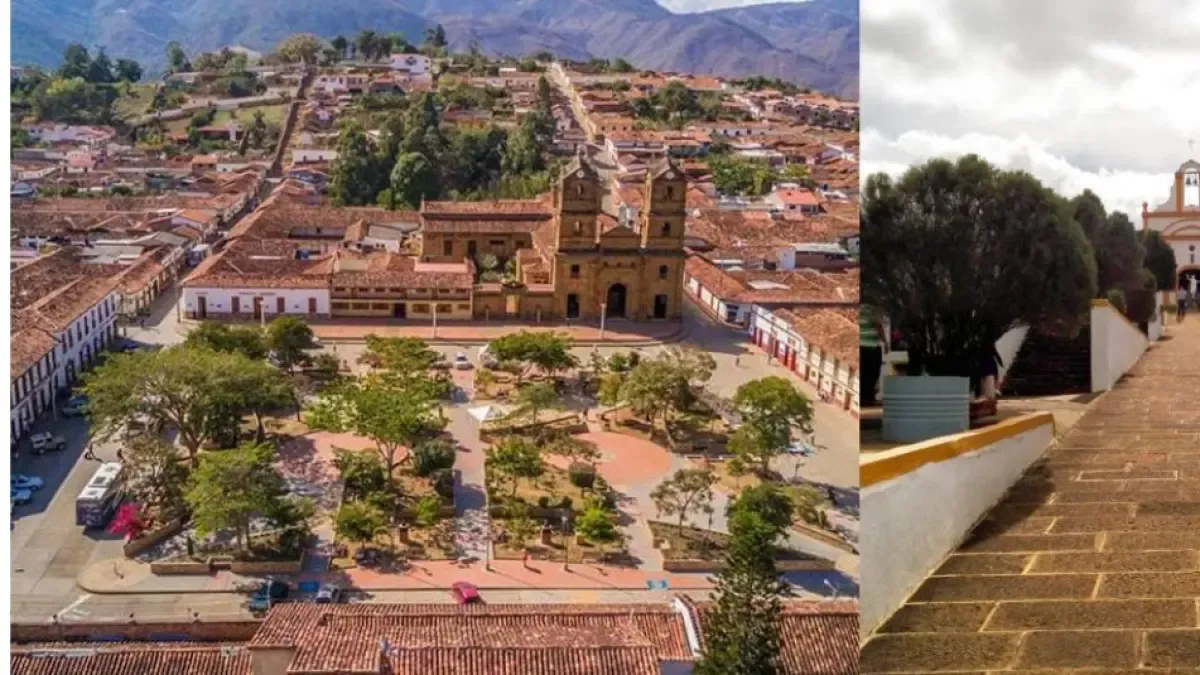

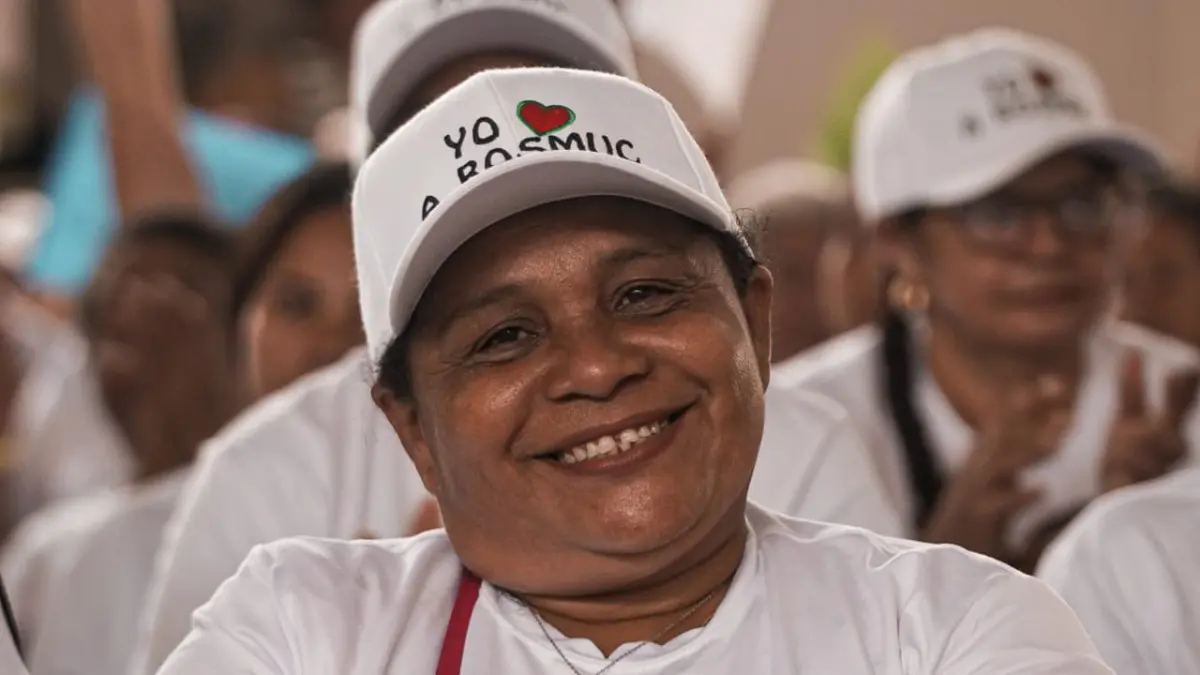

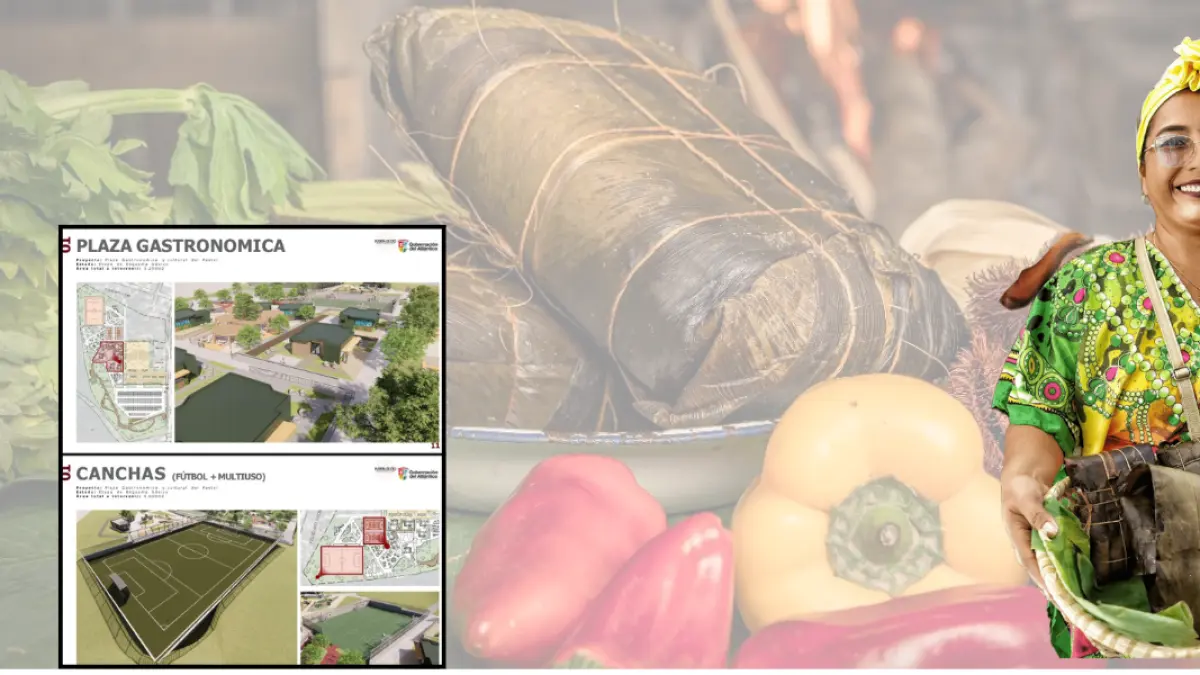

Cúcuta, una ciudad marcada por la transición y los contrastes, ha emergido como un refugio esencial para miles de migrantes venezolanos que buscan reconstruir sus vidas en medio de la incertidumbre que rodea su nueva realidad. En una de las esquinas de la Plaza de Banderas, situada en las cercanías del Estadio General de Santander, encontramos a Elena Mendoza, una mujer que ha logrado combinar su habilidad para trabajar con maíz con su talento para convertir simples ingredientes en una fuente de ingresos sostenible durante muchos años.

Una mezcla espesa y dorada cae con suavidad en una sartén caliente, esparciendo un aroma dulce y familiar que invita a seguir el rastro de su esencia. “Mandocas provienen de mi tierra”, dice Elena con orgullo, mientras su compañera Pasaboboc trabaja en una serie de manualidades que vende a diario. Allí, con una bandeja de cigarrillos, algunos utensilios de cocina y su energía indomable, la historia de esperanza de Elena se entrelaza con la lucha diaria contra la xenofobia, la explotación laboral y la violencia que acecha en cada rincón de esta ciudad. Este es su lugar de trabajo, pero también un espacio de escucha y observación, donde se protege y busca descanso entre el bullicio.

Una promesa rota de una nueva vida

El hilo de su historia comienza a desgastarse con sus recuerdos más dolorosos. Un momento de pausa interrumpe su rutina cuando una motocicleta se detiene a su lado. El conductor, aún con el casco puesto, le hace un gesto discreto. Elena suspira, abre su bolso sin dudar y extrae unos boletos. La transacción es silenciosa y rápida. “Cuando no me entienden, tengo que adaptarme”, comparte.

Originaria de Agua Santa, en el estado de Trujillo en Venezuela, y luego asentada en Cabudare, Lara, Elena era inicialmente una estilista y manicurista profesional, dueña de su propio negocio, donde contaba con clientes regulares que le ofrecían una estabilidad emocional y económica a pesar de la crisis. Sin embargo, debido a la violencia, los disturbios conocidos como “guarimbas” y la represión política, se vio obligada a dejar todo atrás.

Recuerda con voz temblorosa, pero firme la angustia que sintió: “Fui secuestrada, vi cómo otros eran secuestrados y sufrí violencia sexual en mi propio trabajo. Tuve que decidir entre sobrevivir o quedarme, porque mi vida se desmoronaba”.

El viaje hacia Cúcuta no fue sencillo; cruzar la frontera implicó dejar atrás su hogar, sus recuerdos y a muchos seres queridos. Al llegar a Cúcuta, las promesas de un mejor futuro se desvanecieron, desvelándose como un espejismo en el desierto. “Me dijeron que aquí podría trabajar, que ganaría en pesos y que viviría mejor. Pero la realidad fue otra. Mis herramientas de trabajo, con las que había construido mi vida, se convirtieron en un obstáculo”, enfatiza.

Con el paso del tiempo, comprendió que debía reinventarse y optó por vender café en las calles. “Al principio, me sentía avergonzada, pero aprendí que la dignidad no está en lo que haces, sino en cómo te enfrentas a la vida”, reflexiona.

Pelea diaria en asfalto

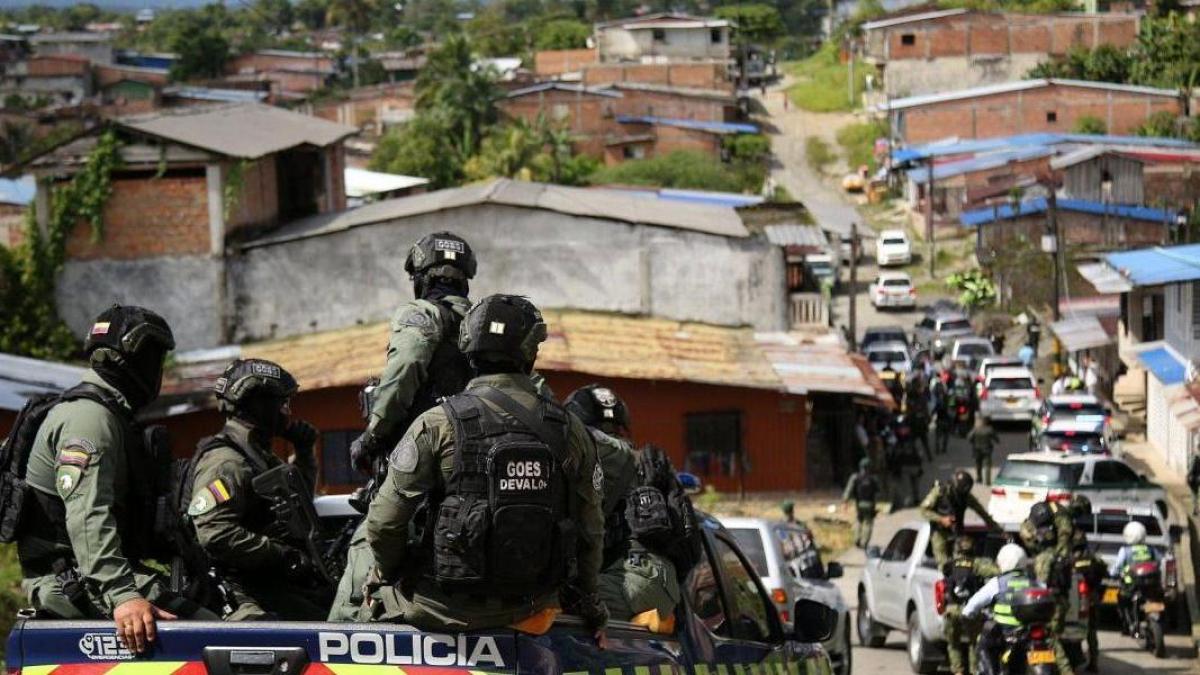

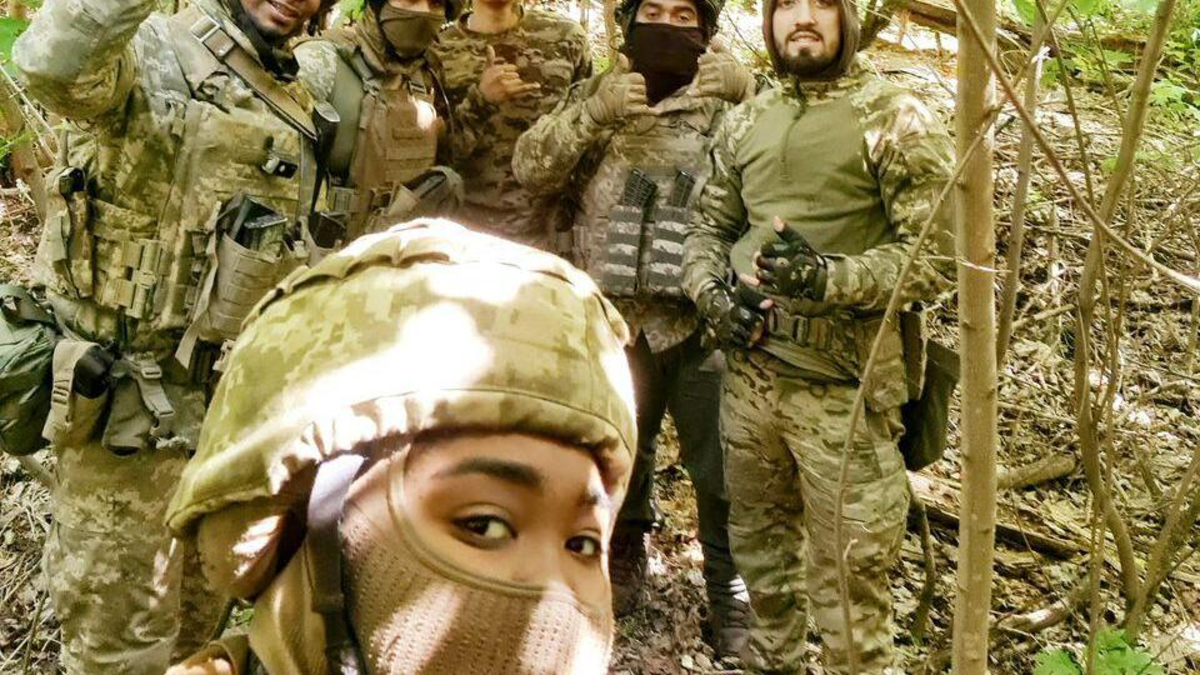

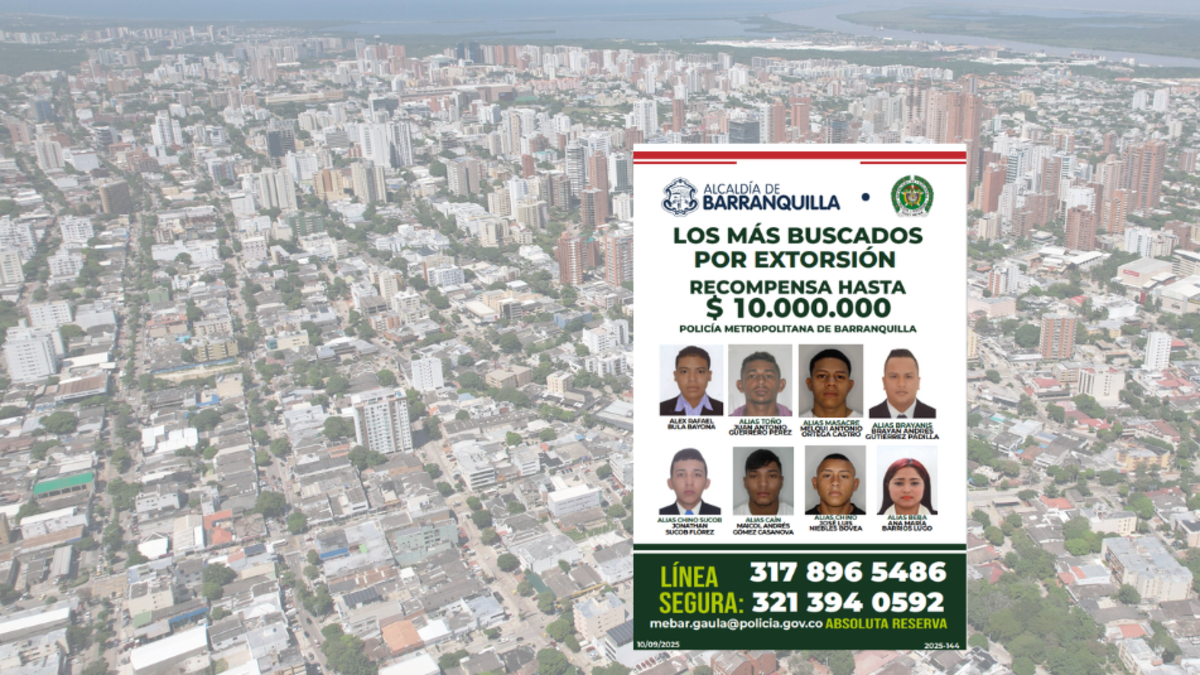

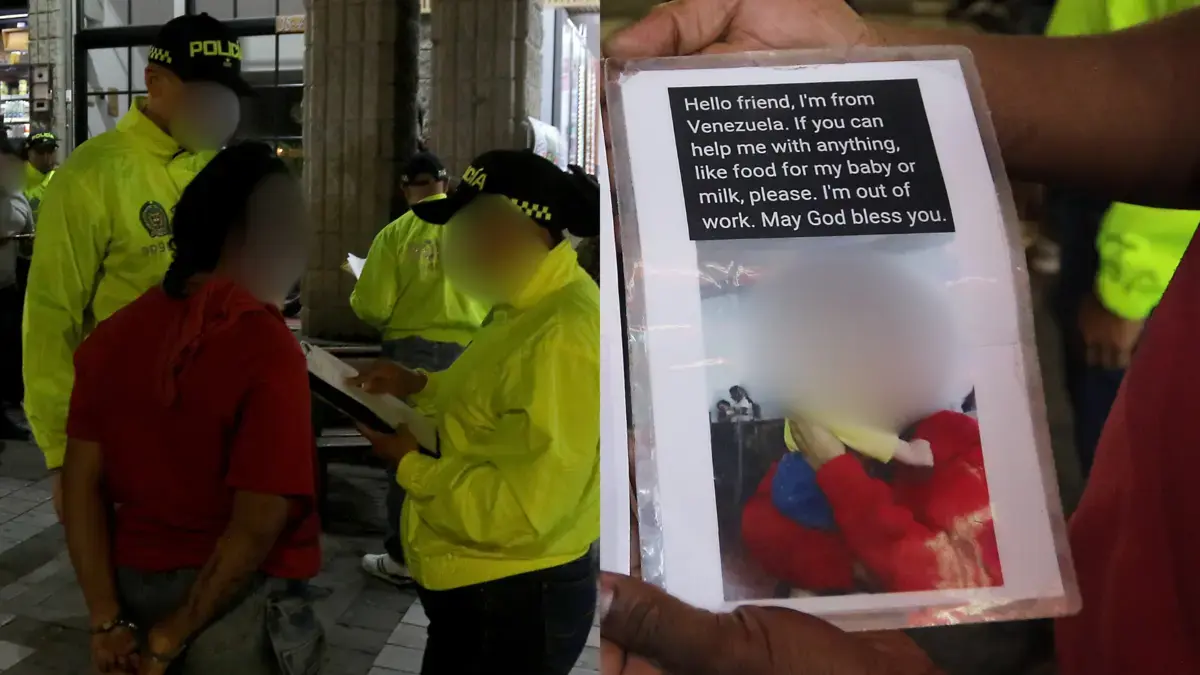

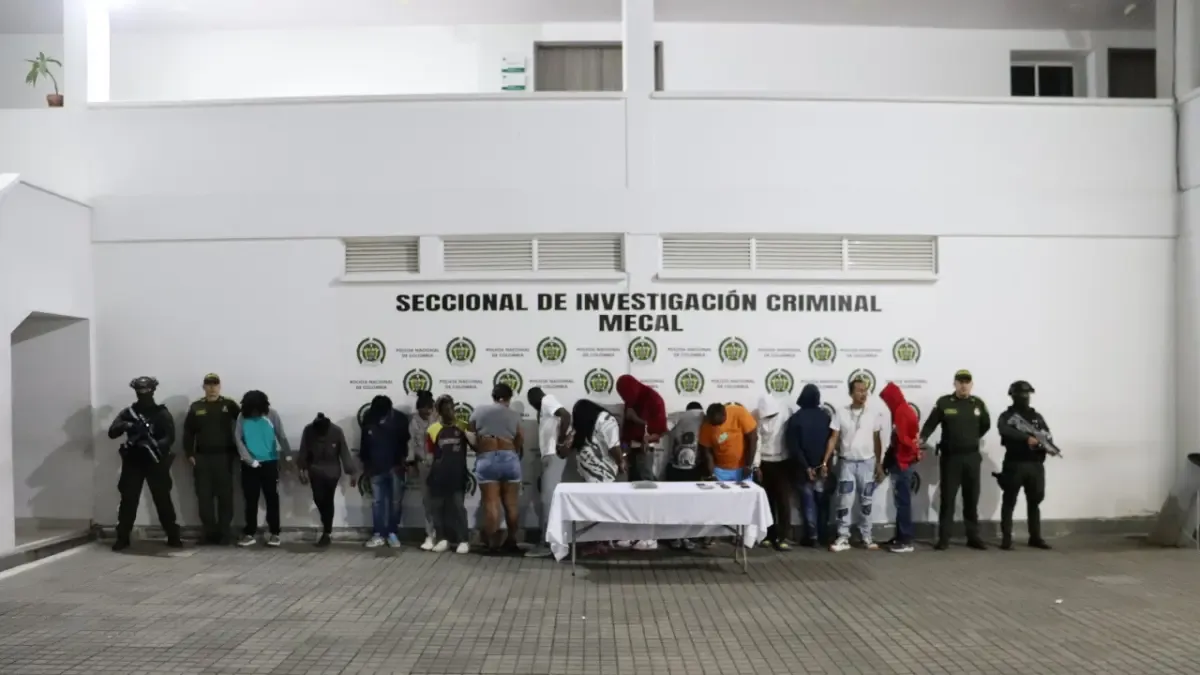

El comercio informal en Cúcuta se asemeja a una jungla donde los más débiles son absorbidos por una lucha implacable. Los vendedores ambulantes no solo deben competir entre sí por los mejores espacios, sino también enfrentarse a las exigencias de extorsiones o la perenne amenaza de las autoridades.

“Si deseas vender en ciertas áreas, debes pagar. Y si no lo haces, te pueden desalojar”, explica Elena. La alternativa es trabajar el doble de horas, sacrificando descanso, salud y tiempo de calidad con la familia. “Salgo temprano y regreso a casa cuando logro vender lo suficiente, no tengo un horario fijo”, confiesa.

Pero el miedo también se cierne sobre sus sacrificios. La violencia en Cúcuta actúa como un espectro que acecha en cada esquina y en cada rincón. “He aprendido a leer el ambiente. Si veo la calle demasiado vacía, empiezo a desconfíar. Cuando escuché el estallido de una bomba, supe que la situación era peligrosa”, dice con ansiedad contenida.

En la Plaza de Banderas, así como en otros sectores de la ciudad, ha sido testigo de todo tipo de situaciones: peleas entre vendedores, agresiones y, lamentablemente, asesinatos. “Nadie te protege aquí. Si no marcas tu territorio, te lo quitarán. Por eso, siempre tengo que estar lista para defenderme”, dice, acariciando un trozo de billar que un amigo le proporcionó como medida de protección. Asimismo, lleva un cuchillo consigo.

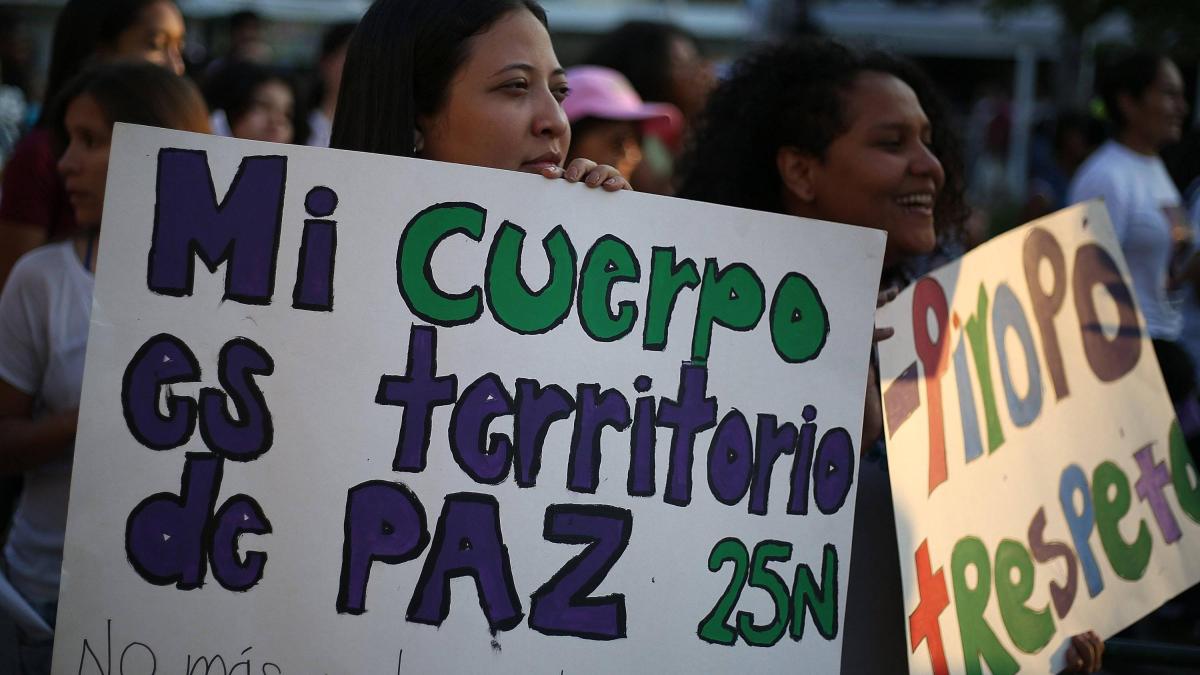

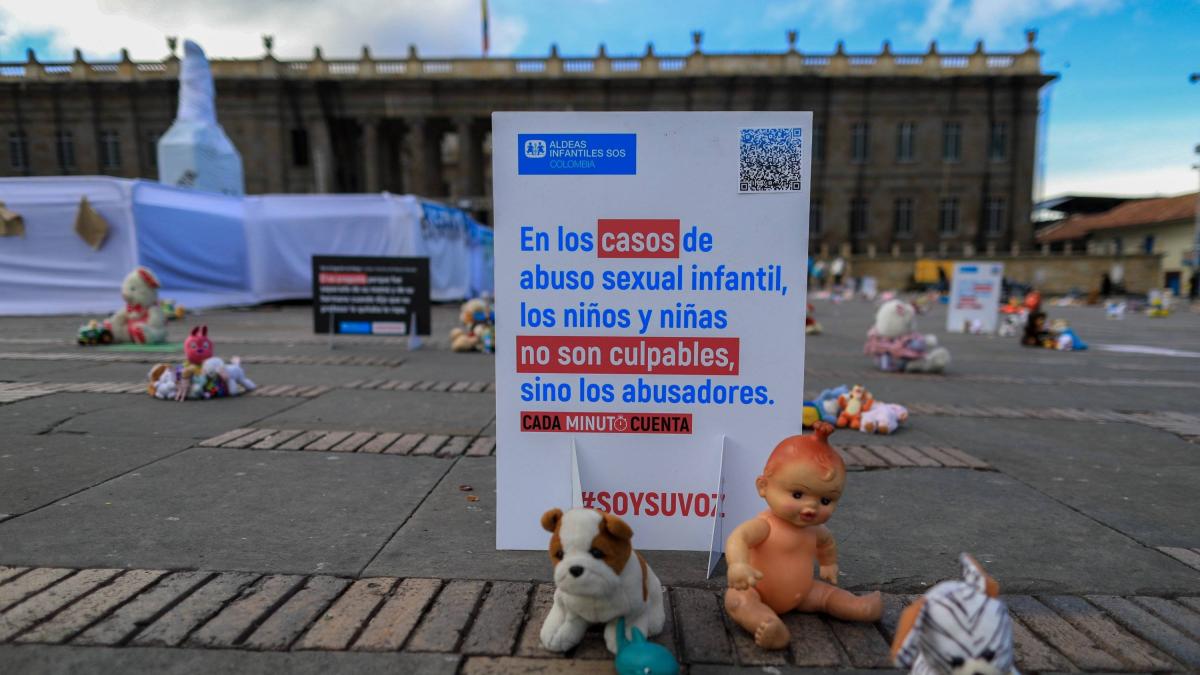

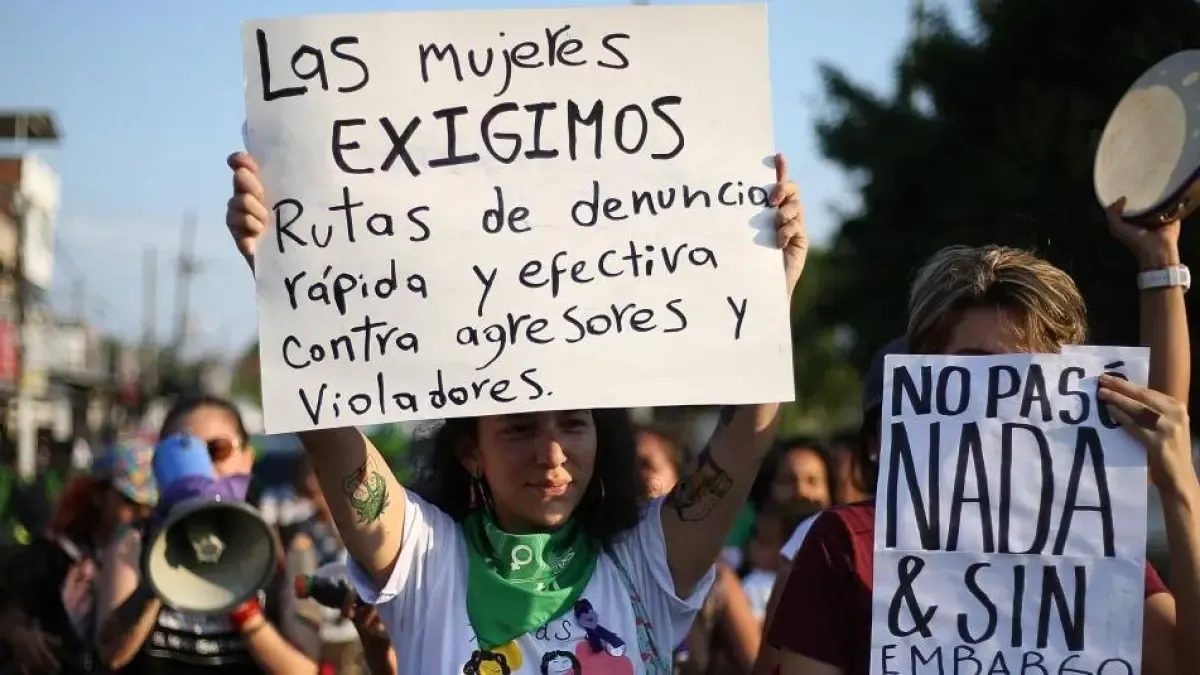

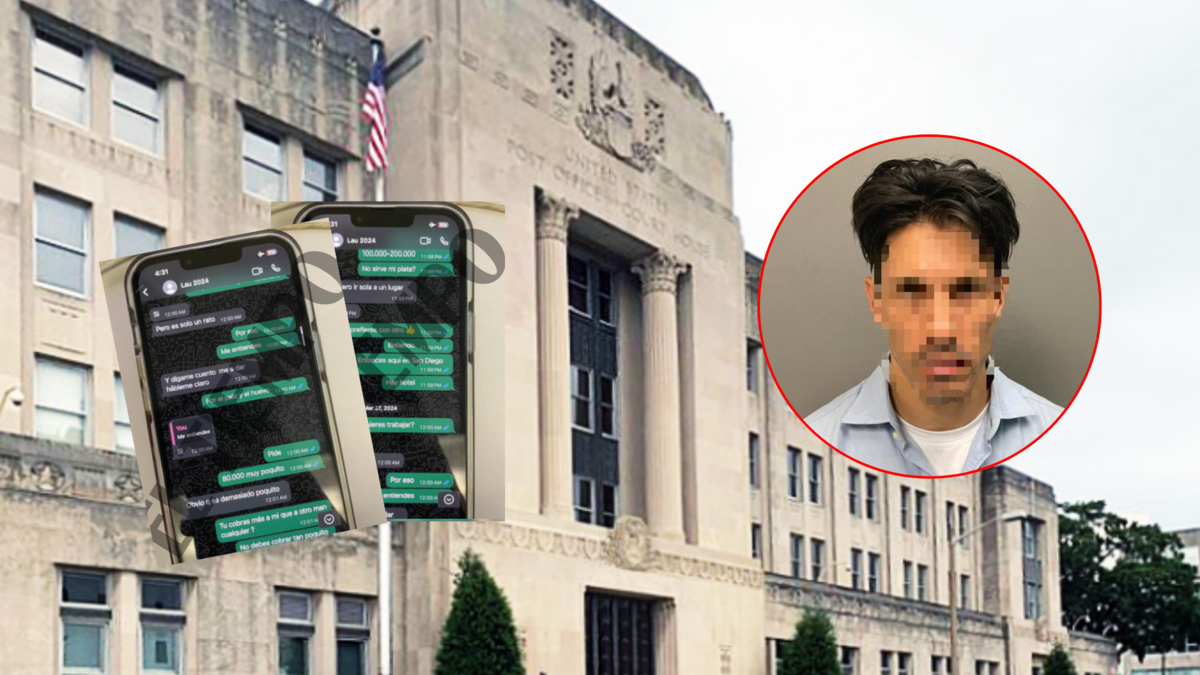

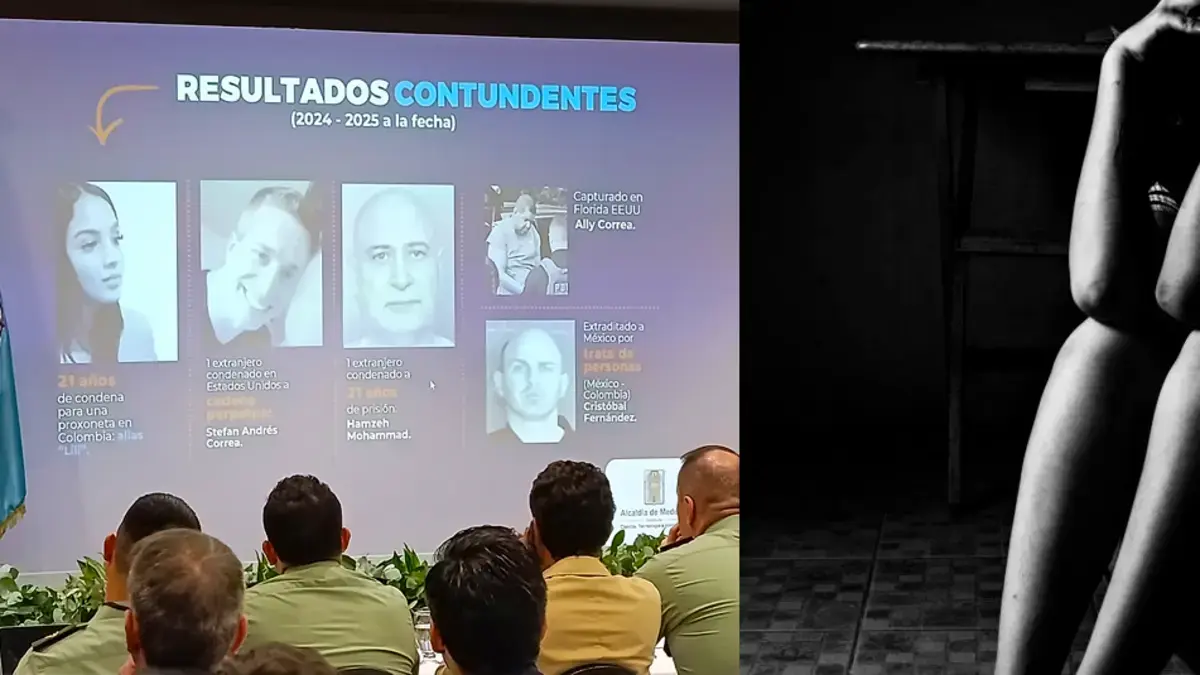

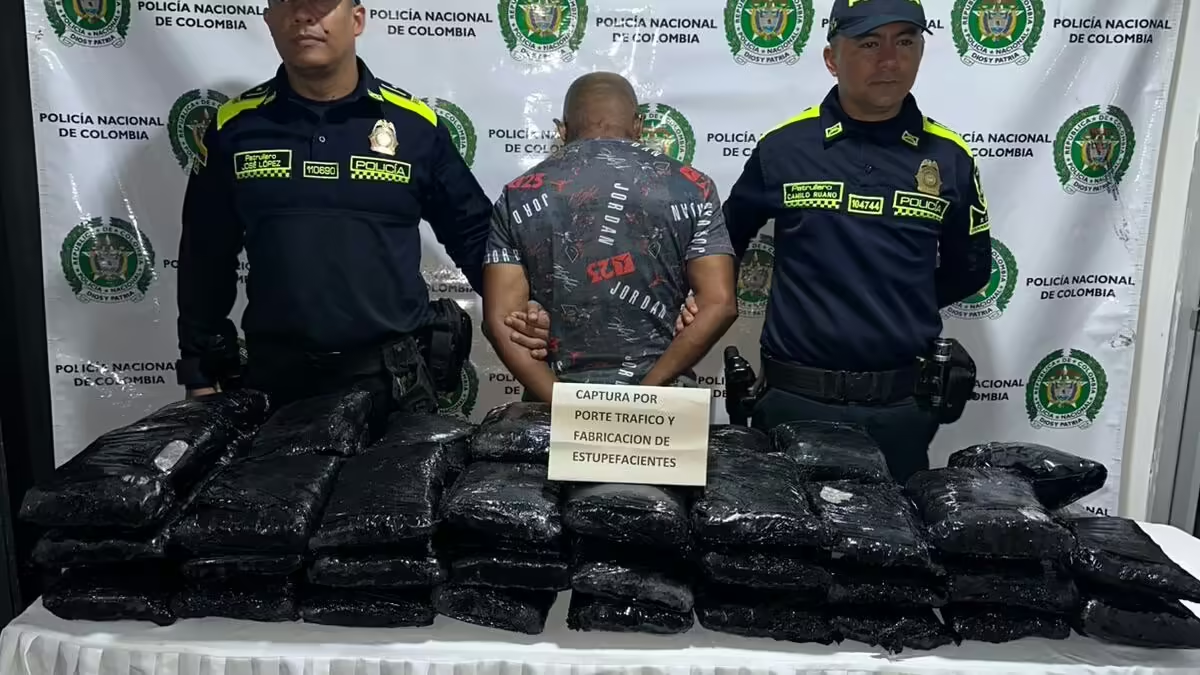

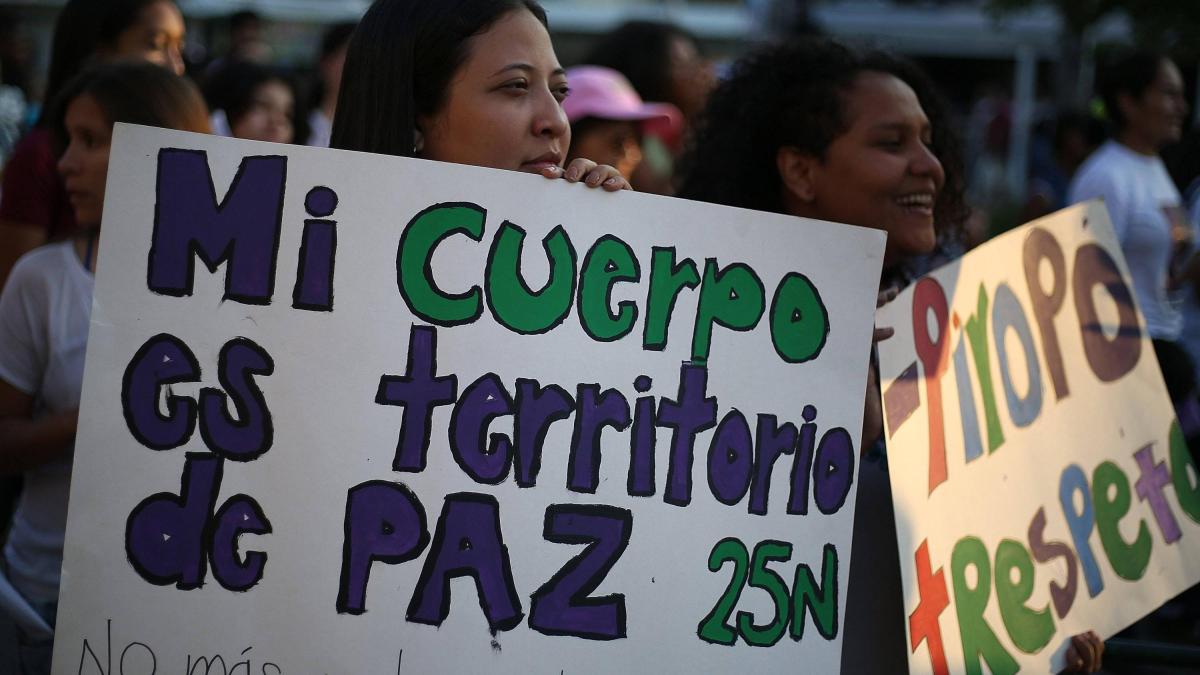

La importancia de ser mujer y migrante

Ser mujer y migrante en un entorno tan hostil requiere una fortaleza constante. Elena enfrenta a diario comentarios lascivos, propuestas indecentes y el continuo riesgo de ser víctima de trata de personas. “Siempre hay hombres que te preguntan cosas inadecuadas, lo que en sí mismo es un reto”, afirma. Para muchas, la calle se convierte en una trampa desesperante. “Conozco mujeres que terminan en la prostitución porque no tienen otra alternativa. También he visto a muchas involucradas en actividades ilícitas porque es la única forma de subsistir”, admite.

Aunque Elena podría haber optado por este camino, eligió resistir. Sin embargo, la violencia ha dejado huellas profundas en su vida. Hace unos años, sus amigos más cercanos, dos jóvenes de la comunidad LGTBIQ+, fueron abordados por grupos de microtráfico. “Quisieron usarlos para vender drogas en las calles. Les advertí que no se involucraran, pero su miedo era más fuerte. Lamentablemente, tuvieron que separarse de mí”, recuerda con tristeza. Desde entonces, ha comprendido que la supervivencia en la calle no es sencilla. “No hay espacio para la debilidad aquí. Si te distraes, puedes perderlo todo”.

Elena, madre y líder

En medio de esta lucha diaria, Elena ha encontrado una motivación más profunda para seguir adelante: su hijo de tres años. “Él es mi razón de ser. Hago todo por él”, dice, iluminando su rostro cansado por el sol con una sonrisa desgastada pero llena de amor. Sin embargo, ser madre soltera en su situación representa un desafío constante. “Tuve que dejarlo con alguien de confianza durante tres días debido a que las autoridades pensaron que lo tenía en la calle. Esa fue la experiencia más dolorosa de mi vida”, recuerda con nostalgia. Desde entonces, destina parte de sus ingresos a pagar a alguien para que cuide de él mientras trabaja. “No quiero volver a pasar por eso”.

A pesar de todos estos desafíos, Elena sigue adelante. “Si me rindo, ¿quién cuidará de mi hijo?”, se pregunta. La lucha es diaria, las horas de trabajo son largas y la incertidumbre se cierne constantemente sobre su vida, pero no se detiene. “He venido a luchar por mi vida y tengo la firme intención de hacerlo hasta el final”.

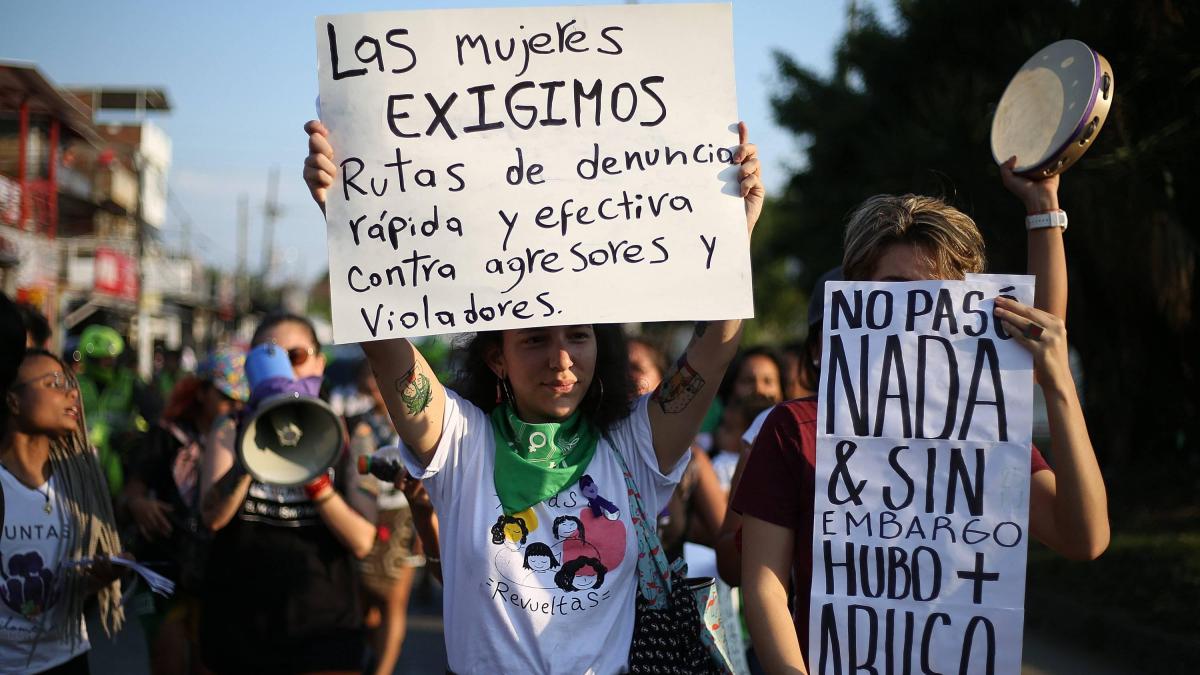

Sin embargo, su historia no finaliza con su trabajo en la venta ambulante. Con el tiempo, Elena ha descubierto que su voz puede ser un instrumento poderoso. Poco a poco, comenzó a involucrarse en diversas iniciativas sociales que la llevaron hasta el Consejo Asesor de Mujeres en Cúcuta. “Nosotros, como migrantes, enfrentamos el desafío del doble estigma. No solo trabajamos más duro, sino que también lidiamos con la violencia, el abuso y la explotación”, comparte con fervor.

En el Consejo, ha aprendido a convertir su ira y su dolor en acción, junto con otros 25 líderes comunitarios. Ha participado en mesas de trabajo con la alcaldía, representando a migrantes y refugiados, condenando casos de abuso y defendiendo los derechos de quienes están en la misma situación. “Si no elevamos nuestras voces, seguiremos siendo invisibles”, afirma con determinación.

A pesar de su compromiso, la lucha no es fácil. A veces, las problemáticas del día a día la siguen incluso en su labor como activista. “No solo en la venta, sino también en el activismo, buscan silenciarte. He recibido amenazas y, en ocasiones, ni siquiera escuchan mis preocupaciones”, asevera con preocupación.

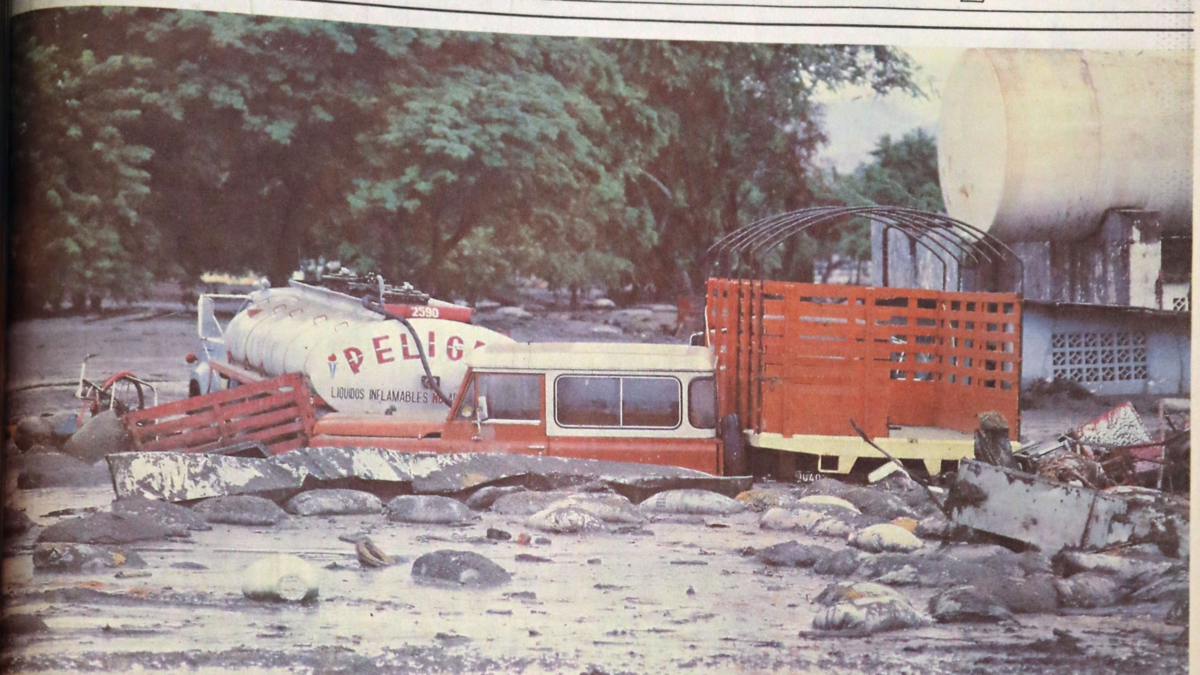

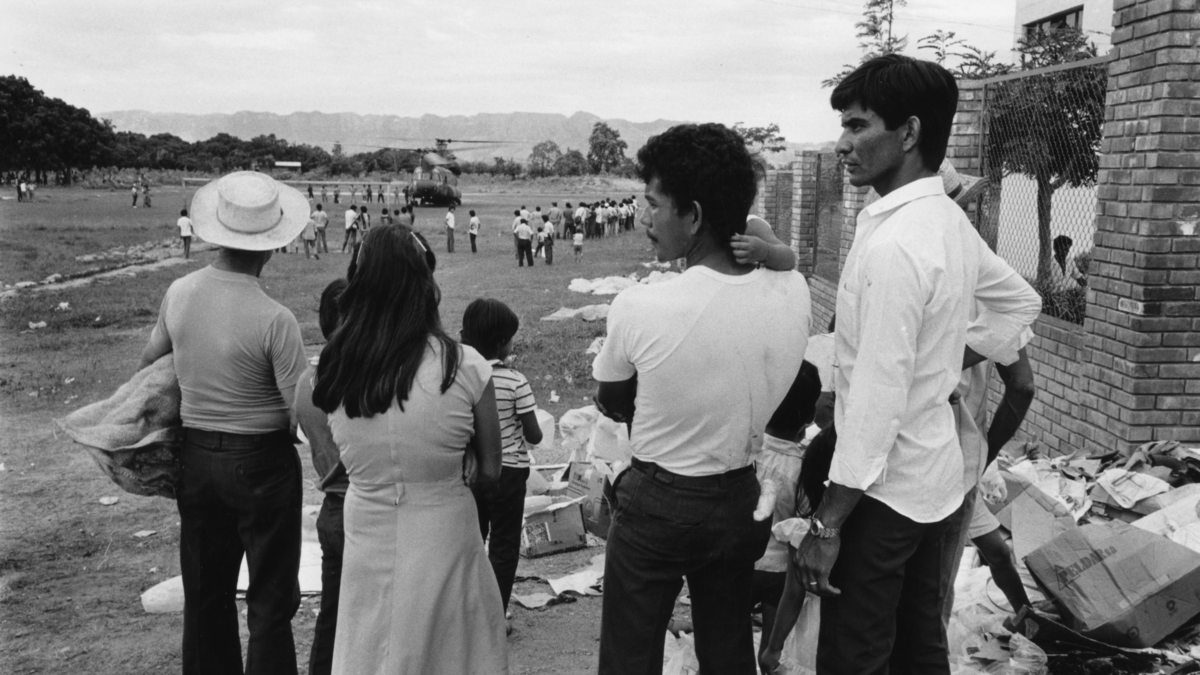

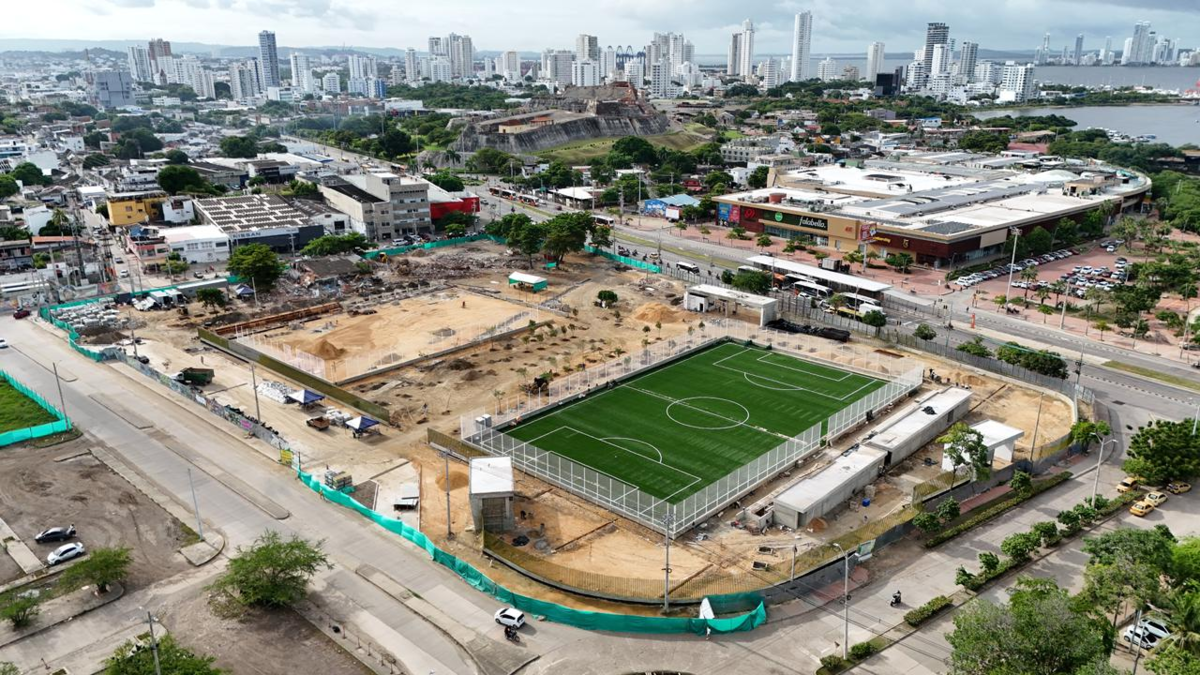

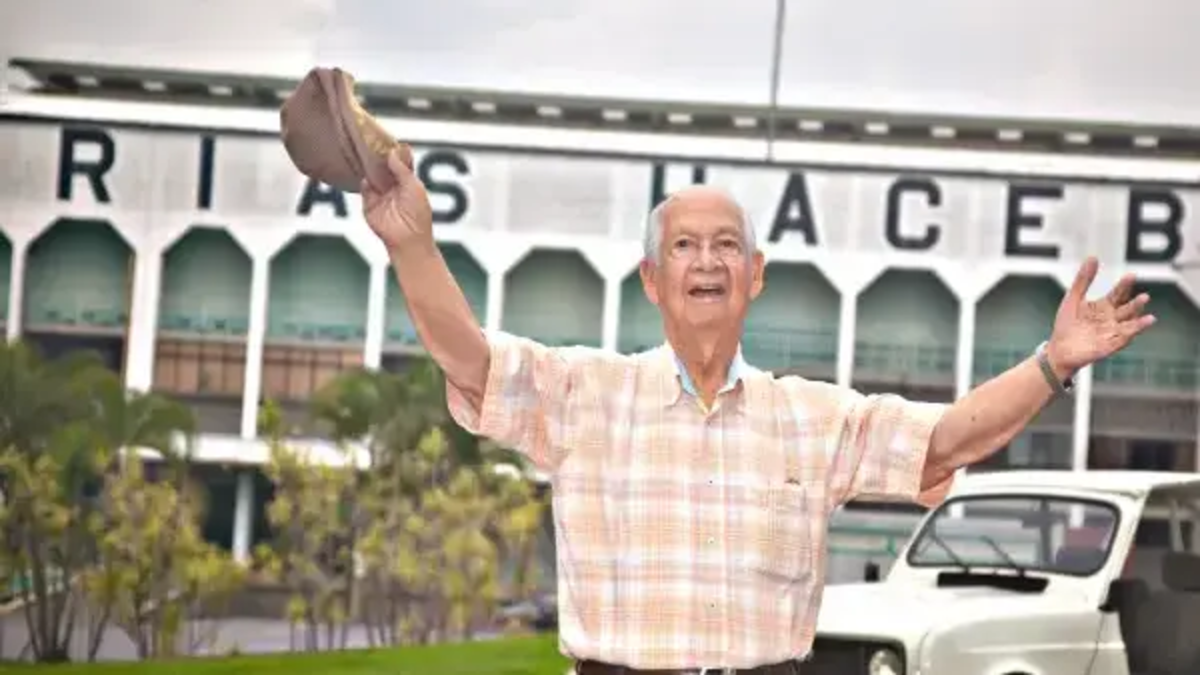

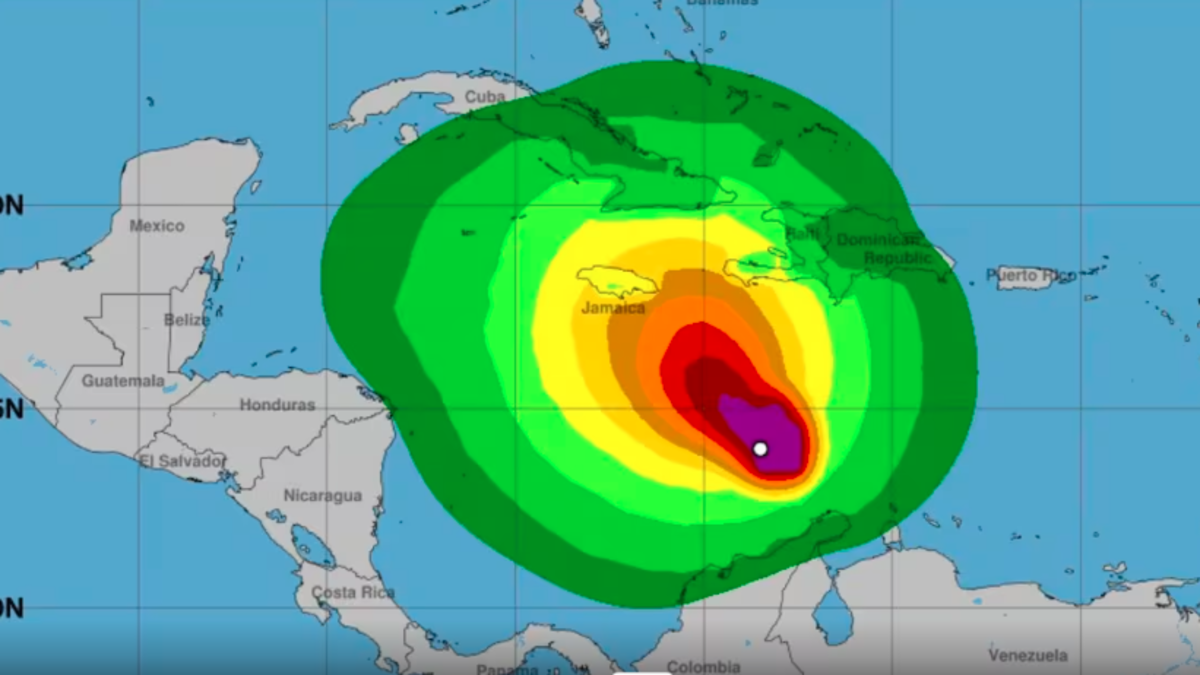

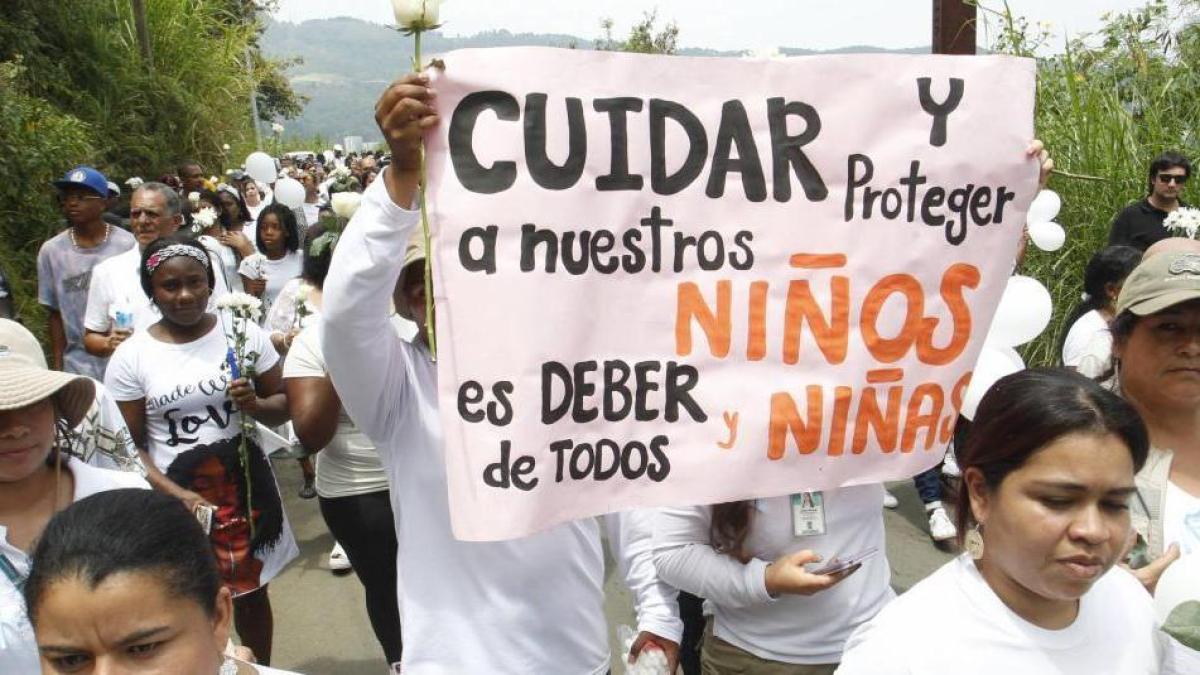

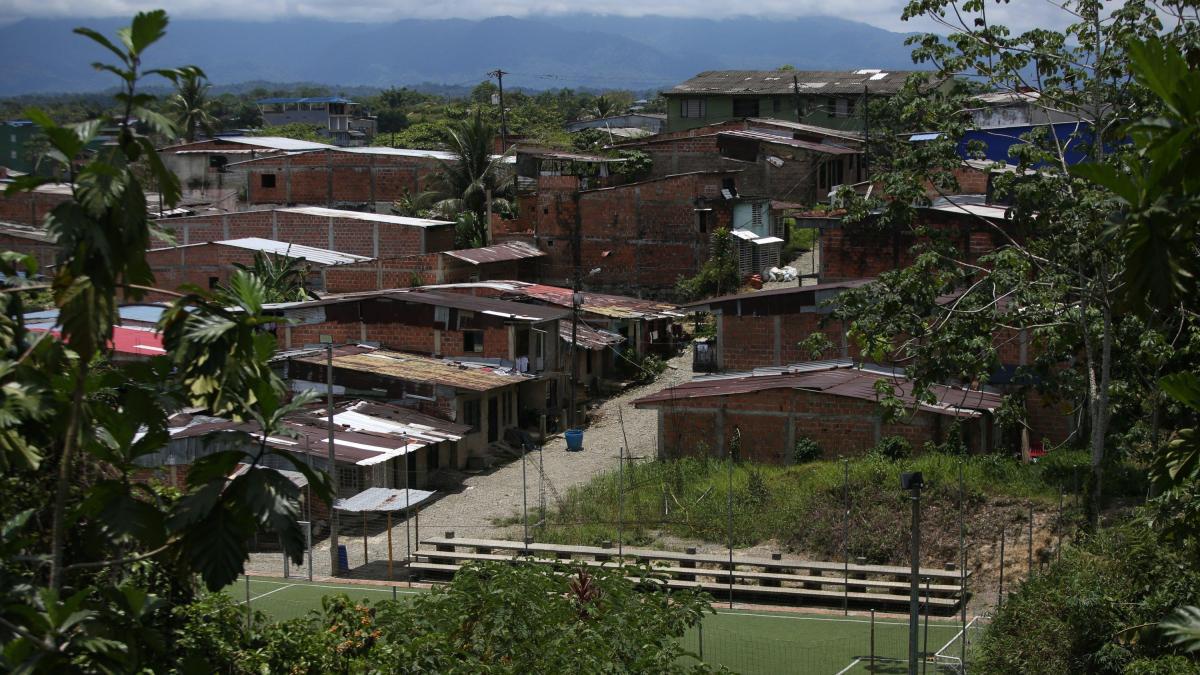

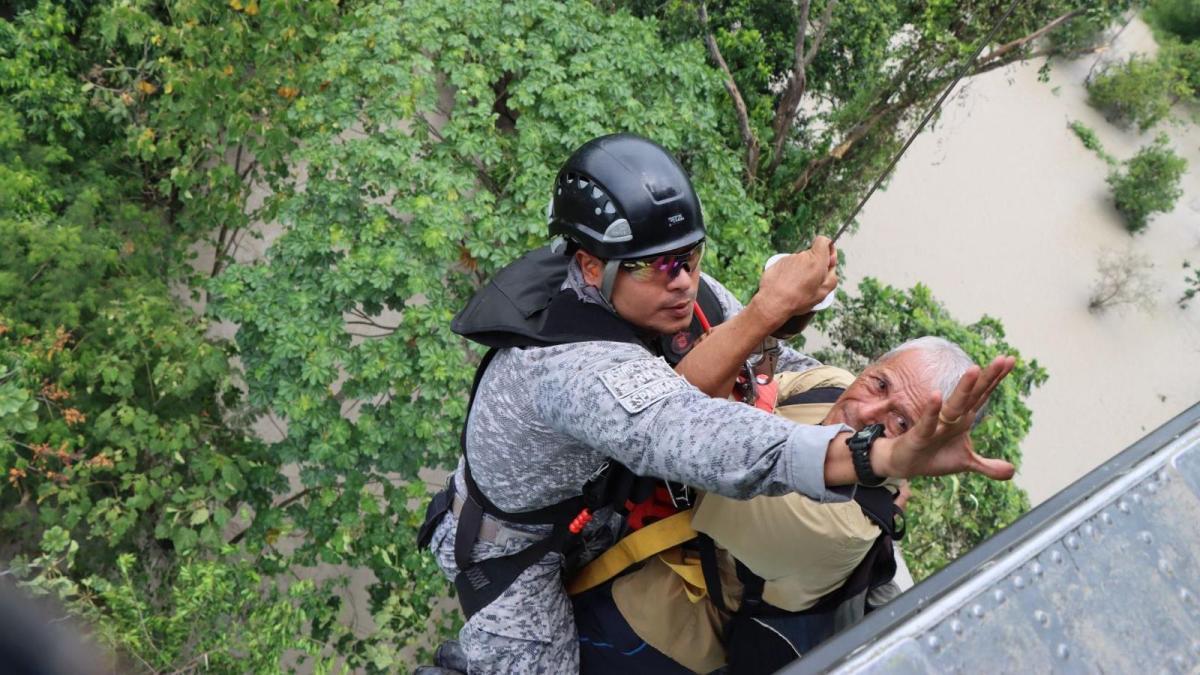

Desde el 16 de enero, el Estadio General de Santander se ha convertido en un refugio para cientos de familias que han huido de la violencia en Catatumbo. Elena ha sido testigo de su llegada, con los mismos ojos llenos de dolor que ella misma llevaba al dejar Venezuela.

“Verlos regresar me recuerda todo lo que viví. Y eso me impulsa a seguir luchando”. La violencia en Catatumbo ha desplazado a cientos de personas, muchas de las cuales se han encontrado en situaciones similares a las que enfrentan los migrantes venezolanos: sin trabajo, sin hogar y sin un futuro claro. “Es la misma historia con diferentes nombres. Han perdido todo, tal como lo hicimos nosotros”, reflexiona Elena con empatía.

Danglis Elena Mendoza Piña no es solo una vendedora en las calles de Cúcuta. Ella es una guerrera resiliente, una madre incansable. Ella representa la voz de aquellos que luchan cada día en las calles, a menudo ignorados, pero siempre necesarios. “No sé qué deparará el futuro, pero sé que no me rendiré. Vine a este país a luchar y tengo la determinación de continuar haciéndolo hasta el final”, dice mirando las fotos de sus dos hijas que viven en el extranjero.

La música y el bullicio comienzan a resonar. El día siguiente se avecina y los Barristas ensayan sus canciones. Elena se apresura a tener todo listo para compartir su día. “No me detendré”, dice sonriendo a pesar del cansancio. Sin embargo, la lucha sigue viva, ardiendo en el fuego de su pequeña cocina, en cada mandoca que prepara, en cada papas fritas que sirve, y en cada mujer que representa en cada batalla, quienes, a a pesar de las adversidades, siguen luchando.

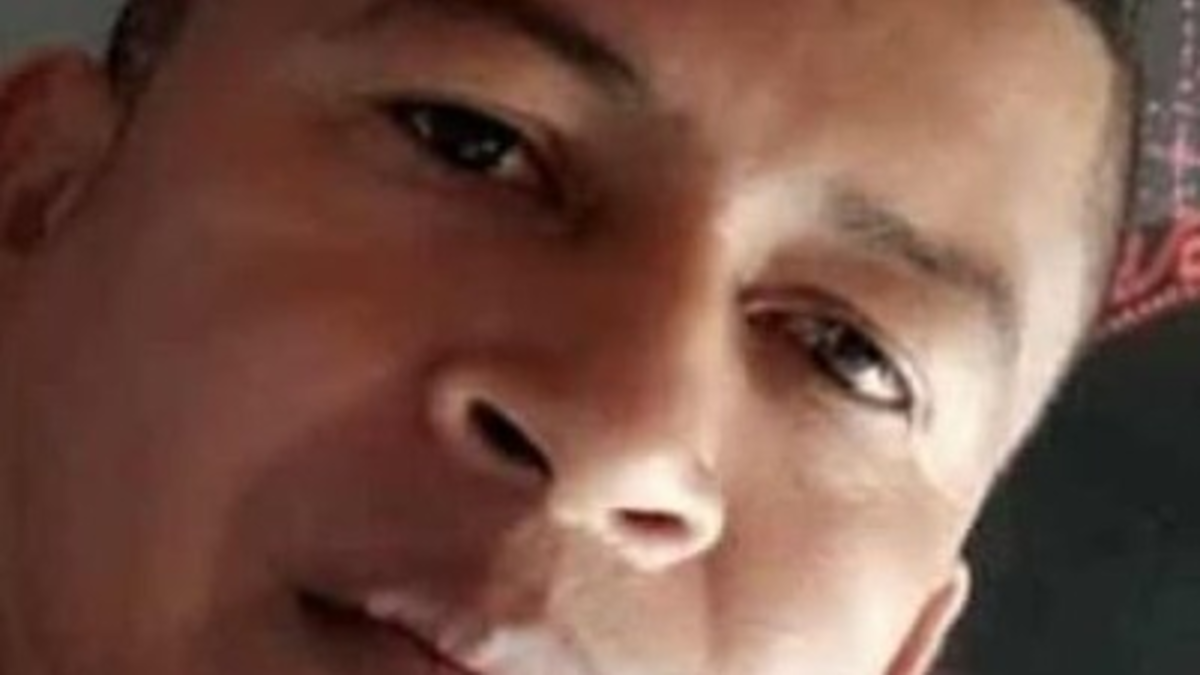

Andrés Carvajal Suárez

En el momento de Cúcuta