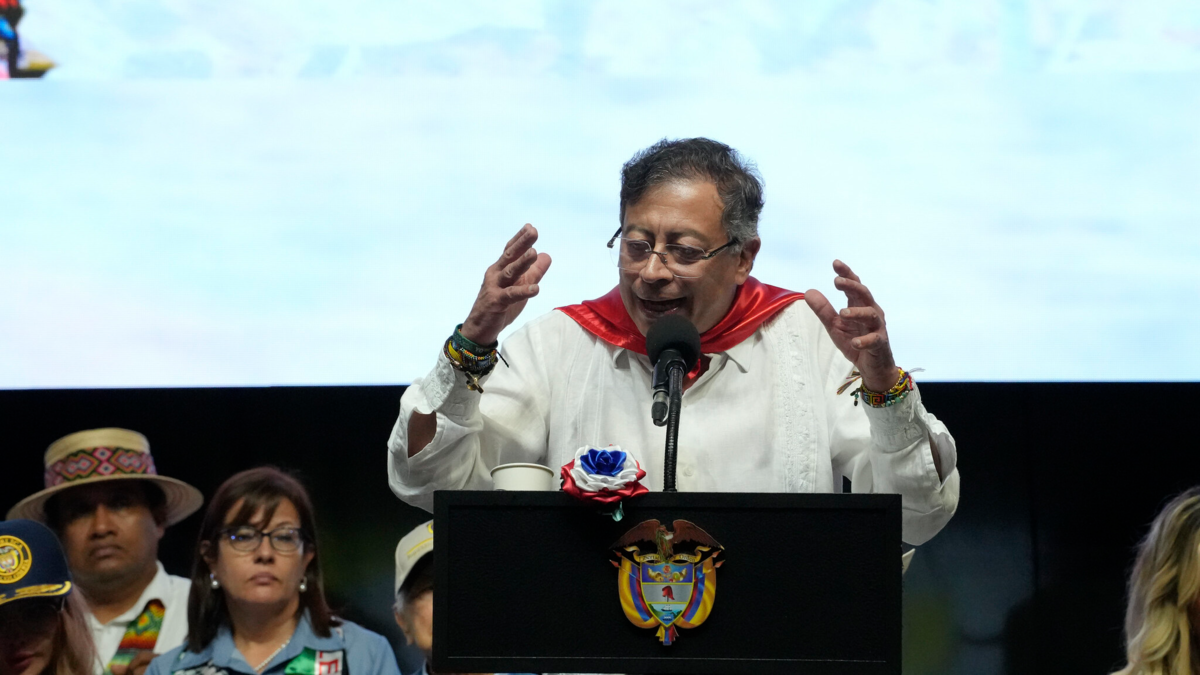

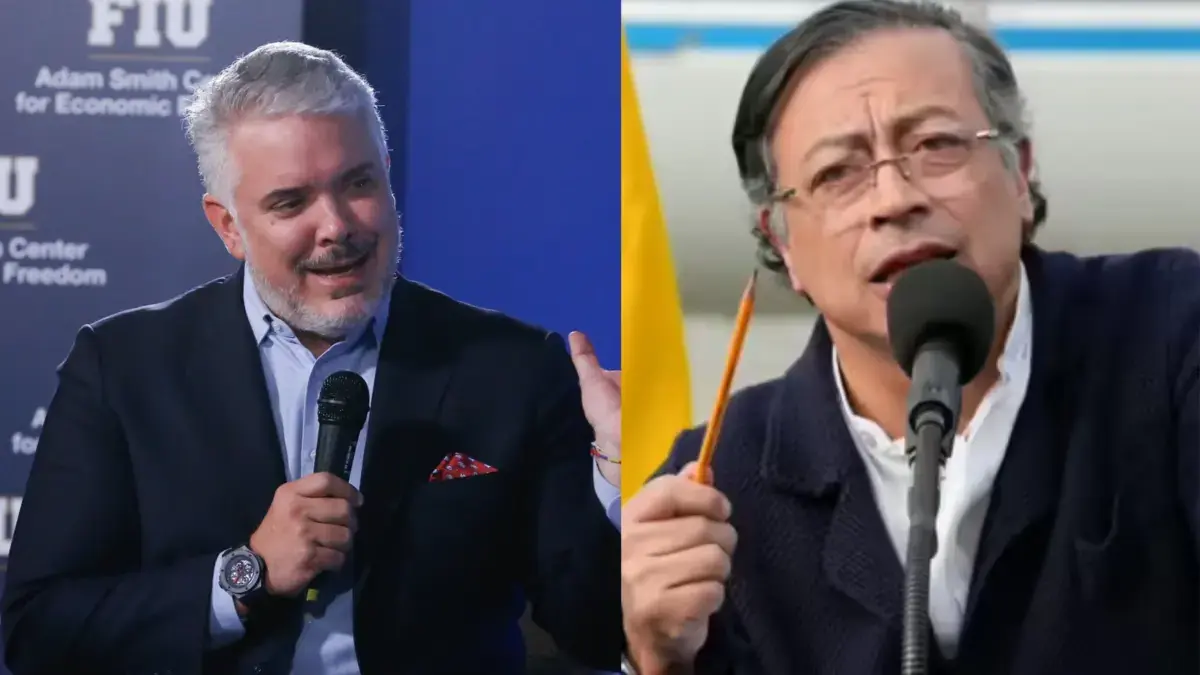

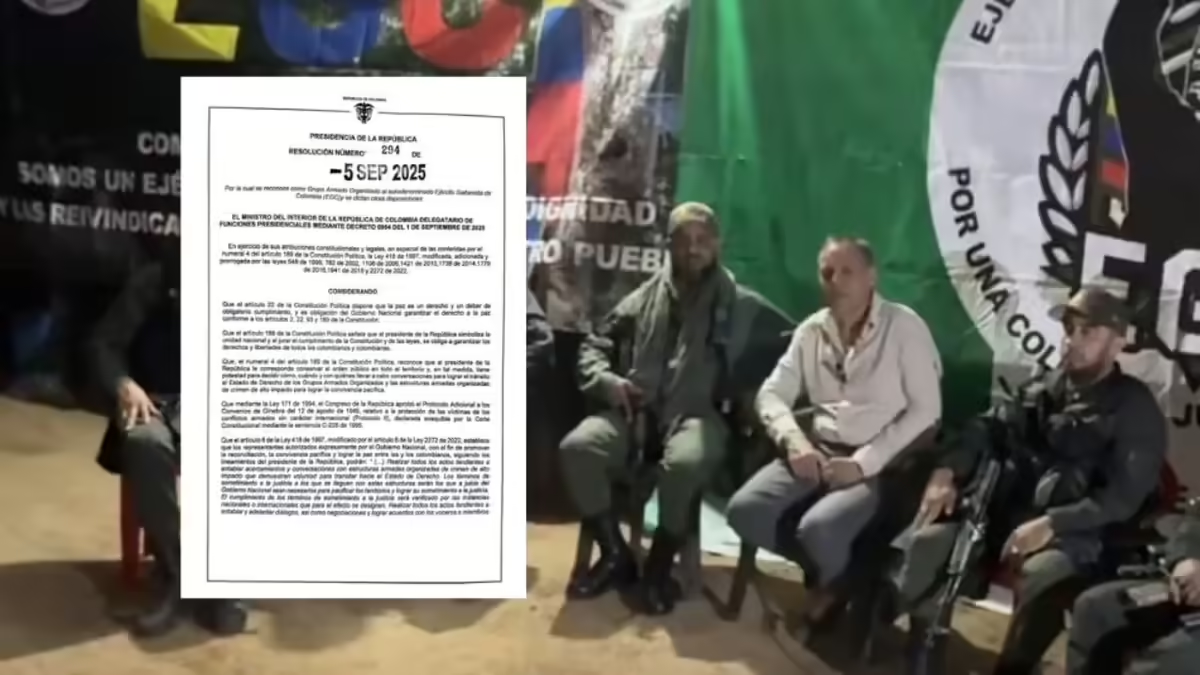

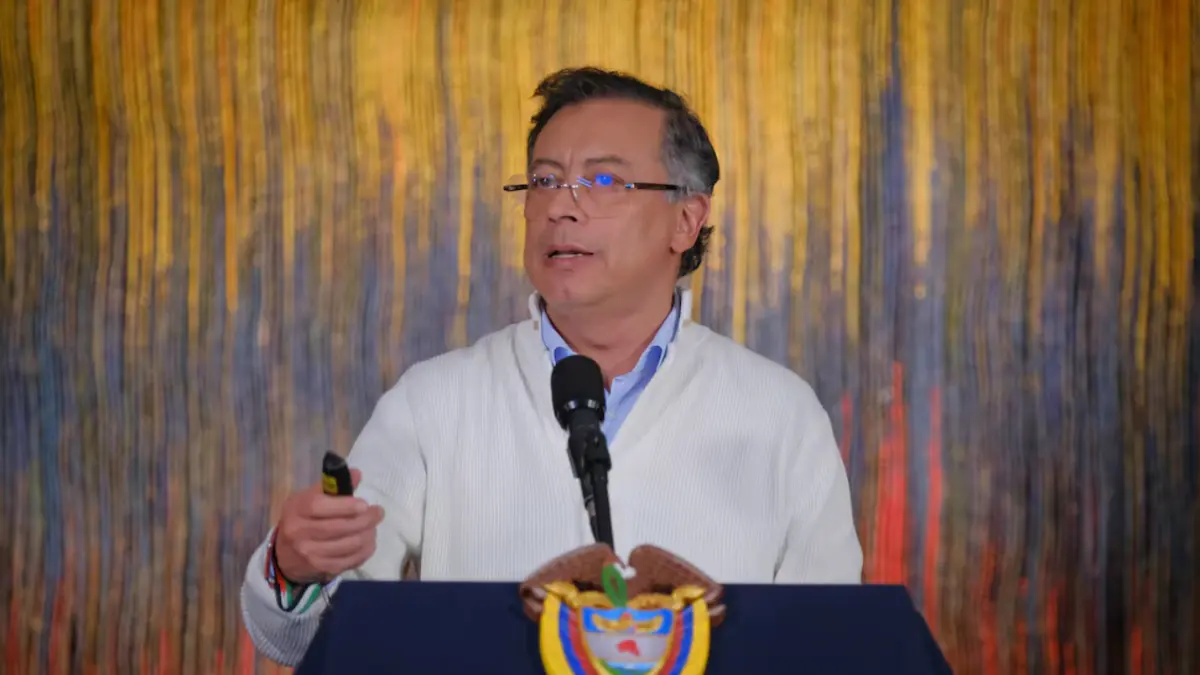

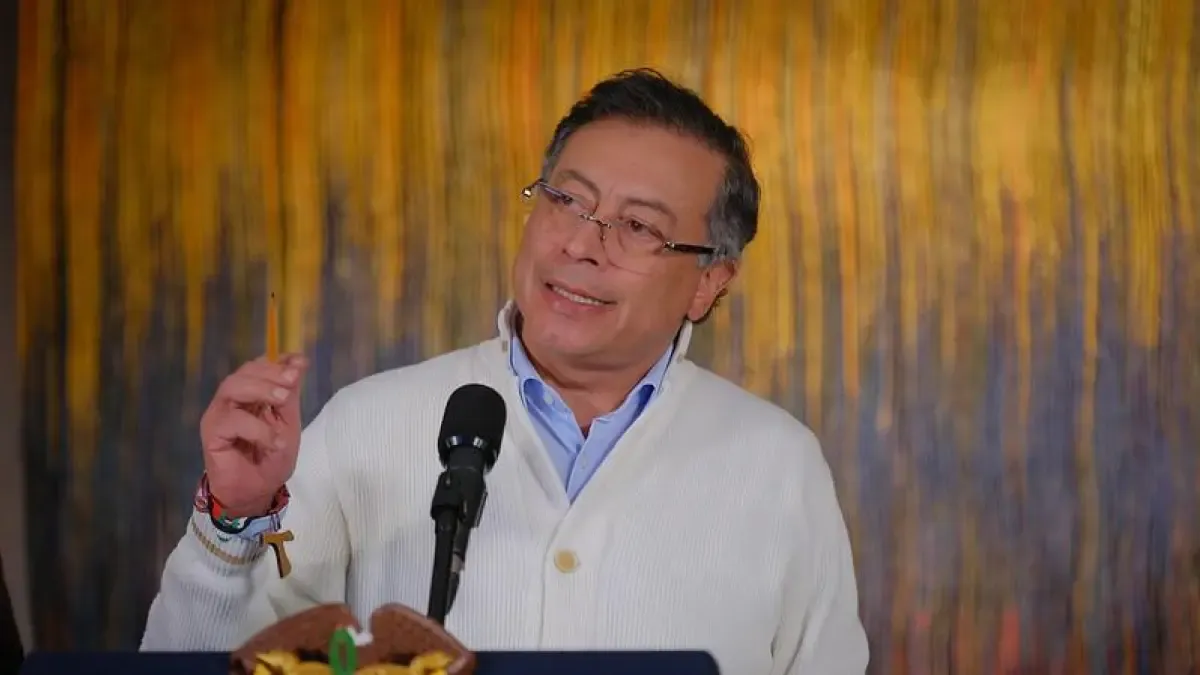

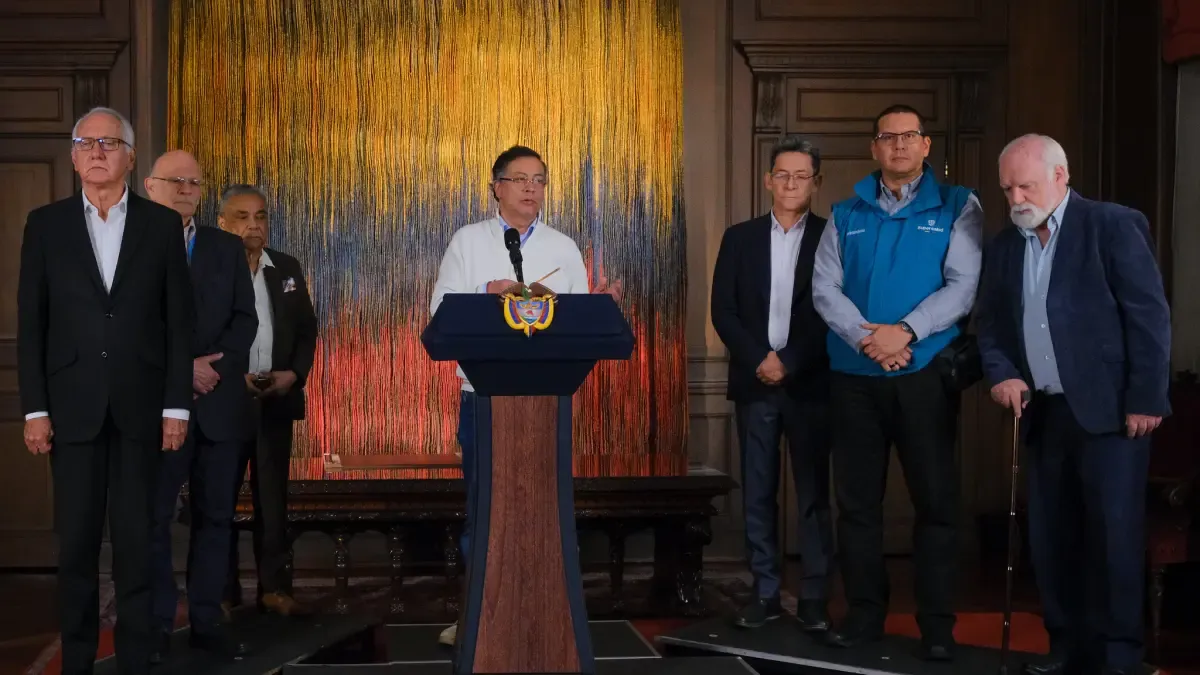

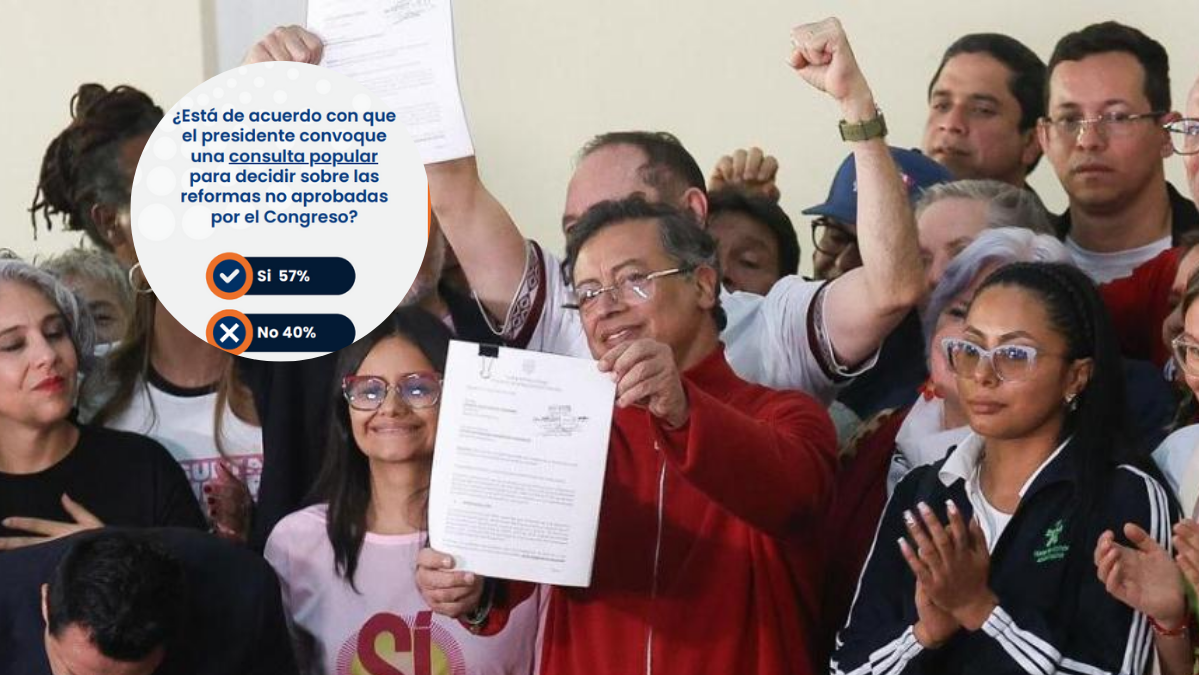

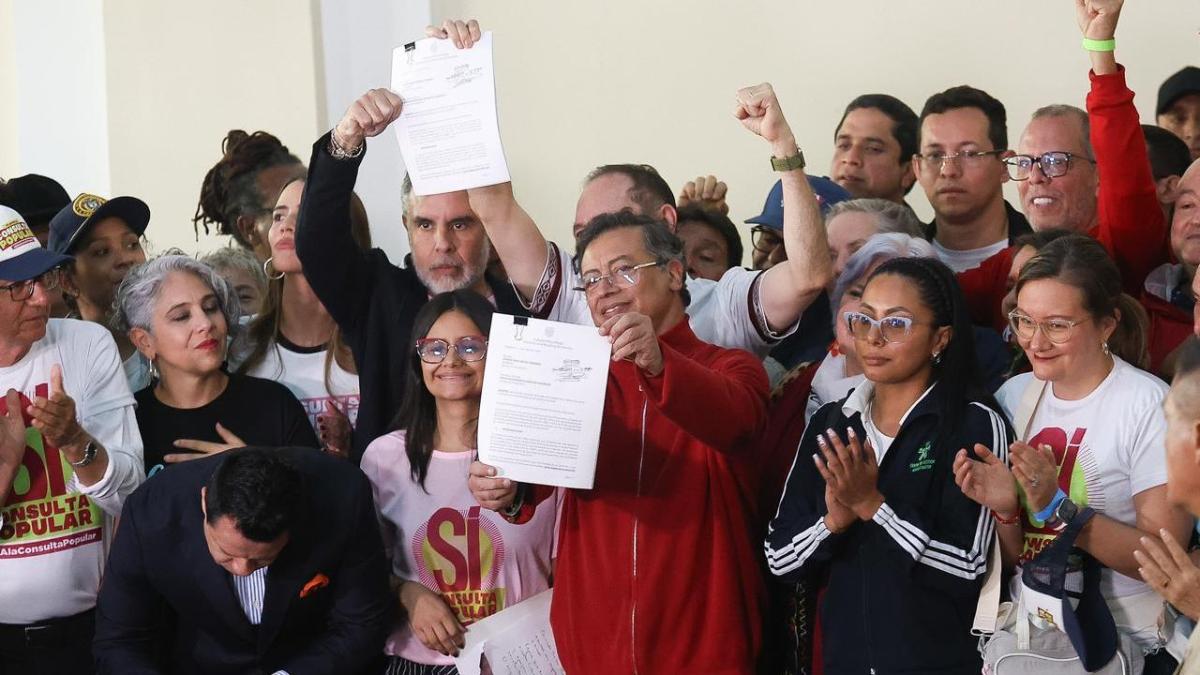

El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo el proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente para reforma la Carta Política del país. El siguiente es el texto de la iniciativa.

Exposición de motivos

La Constitución, como norma suprema en un Estado social de derecho, garantiza derechos, libertades y bienestar a sus habitantes, así como la organización institucional para tales efectos. La Constitución es un cuerpo vivo, que se adapta a la sociedad y a sus necesidades de acuerdo con el devenir de la historia1, por lo que se define como un documento en el que confluyen el derecho, la ética y la política.

En procura de esos fines dinámicos y plurales opera el control judicial de constitucionalidad a través de la interpretación de la norma suprema y de la adaptación del ordenamiento jurídico a esta. También se han planteado mecanismos de reforma constitucional con mayores o menores competencias y requisitos: acto legislativo, referendo y asamblea constituyente.

Esta última ha sido prevista para la reforma total de la Constitución y, por ello, requiere la participación directa del pueblo y el cumplimiento de requisitos específicos, el primero de los cuales se refiere a su necesidad. Efectivamente, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, que es el único que puede crear una nueva Constitución. Para tal efecto, puede investir a una Asamblea Constituyente de la competencia para expedir una nueva Constitución, según el artículo 376 de la Carta. Así también se ha indicado en la sentencia C-1040 de 2005: “Solo por medio de este mecanismo puede ser sustituida la Constitución vigente por una opuesta o integralmente diferente”.

En el primer artículo de la Constitución se define a Colombia como un “Estado social de derecho” fundado en principios como “el respeto a la dignidad humana”, “el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran” y “la prevalencia del interés general”. El propósito del Estado social de derecho colombiano, tal como aparece consignado en la Constitución, es “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. Estos son los elementos definitorios, centrales y articuladores de la Constitución.

La noción de Estado social de derecho (sozialer Rechtsstaat) pertenece a la tradición del pensamiento político alemán. Dicho concepto acompasa dos ideas diferentes: la de Estado de derecho y la de Estado social. De modo que a veces se considera que representa un matiz especial del moderno concepto de Estado de derecho, cuyo sentido sociológico, político y jurídico, según el influyente jurista alemán Hermann Heller, queda capturado en la idea del Gobierno legal.

El Estado de derecho está regido por el principio según el cual todos los ciudadanos e instituciones de un Estado son responsables ante las mismas leyes divulgadas públicamente y no retroactivas, de manera que las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido. El Estado social, por su parte, es un sistema sociopolítico y económico que se propone, a grandes rasgos, garantizar los derechos considerados esenciales para la participación democrática justa en la sociedad.

El concepto de Estado social de derecho fue presentado y defendido por Heller, en su clarividente opúsculo titulado “¿Estado de Derecho (Rechtsstaat) o dictadura?”, publicado en 1929. En este trabajo, Heller recoge el entonces novedoso concepto de Estado social de derecho y aboga por un paso del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho.

El concepto helleriano de Estado social de derecho, que triunfó en los sistemas democráticos posteriores a la Segunda Guerra, hace referencia a la sujeción de la actividad estatal a normas que garantizan la separación de funciones de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad sobre las personas conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas, el respeto de los derechos y libertades individuales, la reivindicación y tutela de los grupos sociales económicamente débiles y el desarrollo del pluralismo como instrumento de la sociedad para expandir sus prerrogativas y controlar los órganos del poder.

Dado que Colombia ha sido concebida como un Estado social de derecho, este eje conceptual y definitorio demanda ajustes normativos e institucionales en el contexto actual. Del mismo modo, algunos aspectos específicos del devenir constitucional muestran la necesidad imperiosa de acudir a la reforma constitucional para materializar este modelo y, con ello, hacer realidad los derechos de todos los habitantes del país. La debilidad del Estado social de derecho en Colombia ha sido objeto de amplios debates académicos y de pronunciamientos de organismos de derechos humanos. En algunos de estos trabajos se ha concluido que las promesas incumplidas de la democracia pueden verse como posibilidades de transformación. Ciertos aspectos comúnmente tratados en este tipo de análisis comprenden la falta de garantía de derechos, incluidos los sociales, y la lucha contra la impunidad. El funcionamiento deficiente de la exigibilidad de derechos contribuye de manera directa a la dificultad en la consolidación de la paz.

Esta situación ha llevado a un contexto social asimilable al que se presentó en 1991, cuando se llevó a cabo el proceso constituyente que culminó con la expedición de la Constitución vigente. Las similitudes pueden verse en textos académicos que analizaron la situación en los inicios de la década de los noventa y que resaltaban varios puntos importantes que ahora también se presentan, como la criminalización de la protesta social, las diferentes formas de violencia ligadas al narcotráfico, las acciones de los grupos armados al margen de la ley, la corrupción del Estado, el asesinato de líderes políticos, de ciudadanos y, en

particular, de firmantes del acuerdo de paz. Además, se ha demostrado el bloqueo institucional a una fuerza democratizante que por primera vez llegó al poder político colombiano. Esta fuerza y sus reformas sociales han sido obstaculizadas institucionalmente, de manera sistemática y sin mayores argumentos, tal como ocurría hacia 1990.

Como es sabido, Colombia cuenta con un sistema político presidencial. A los sistemas políticos democráticos usualmente se los divide en presidenciales y parlamentarios. De acuerdo con la caracterización de Giovanni Sartori11, los sistemas presidenciales se definen a partir de tres criterios principales: en primer lugar, cuentan con la elección popular directa o casi directa del jefe de Estado por un periodo de tiempo determinado; en segundo lugar, el Gobierno, o el Ejecutivo, no es designado o desbancado mediante el voto parlamentario, de modo que, en estos sistemas, los Gobiernos son una prerrogativa presidencial y, por último, en los sistemas presidenciales, el presidente dirige al Ejecutivo. Así pues, un sistema político es presidencial si y sólo si el presidente es electo popularmente por un periodo determinado, no puede ser despedido del cargo por una votación del Parlamento o Congreso y encabeza o dirige de alguna manera el Gobierno que designa.

Se ha dicho que, históricamente, la mayoría de los sistemas presidenciales ha sido frágil e inestable, en especial en el ámbito latinoamericano. Algunas de las críticas más usuales que se han dirigido contra los sistemas presidenciales tienen que ver con lo que, ocasionalmente, parece ser una consecuencia negativa del principio de separación de poderes: el presupuesto de estos sistemas es que conducen a Gobiernos fuertes y efectivos, en comparación con los sistemas parlamentarios; sin embargo, los sistemas presidenciales enfrentan con frecuencia escenarios de parálisis y estancamiento. Justamente, el modelo de Washington (considerado históricamente como la fuente original de la que brotaron los demás sistemas presidenciales) se caracteriza por un poder Ejecutivo que subsiste separado, como un organismo autónomo. Esto no quiere decir que al presidente le sea indiferente tener o no el apoyo del Congreso, sino todo lo contrario: entre más determinada esté la estructura del poder por la división de poderes, más necesario parece ser tener un “Gobierno unido”, en el sentido de que una misma mayoría controle el Ejecutivo y el Congreso.

Aunque las consecuencias negativas de un Gobierno separado puedan sortearse, estructuralmente, el resultado suele ser un Estado débil y típicamente estancado, en el que el acto de legislar requiere frecuentemente una clase complicada de acuerdo, en el que debe formarse una coalición que traspase los límites de los partidos y sus intereses electorales. La complicación relativa a este tipo de tratos es que una coalición no es un acuerdo puntual, sino que supone un mínimo de constancia, algún tipo de entendimiento duradero sobre una gama de temas. Para los críticos fuertes del presidencialismo, estas dificultades se prestan para cierta parálisis gubernamental y rigidez, que serían estructurales, porque incluso el control partidista común del Ejecutivo y el Legislativo no asegura una mayoría. En Latinoamérica, esto ha tenido como resultado que “la mayoría de los presidentes… enfrentan fuertes problemas para cumplir sus programas de campaña. Han tenido todo el poder para iniciar las acciones políticas, pero les ha sido muy difícil obtener apoyo para ejecutarlas.

Esta situación suele recogerse con el término bloqueo institucional. Se habla de “bloqueo institucional” en aquellos casos, relativamente frecuentes en sistemas presidenciales, en los que “las burocracias y los sistemas políticos de las democracias contemporáneas entran en situaciones de estancamiento estructural que frustran la realización de los derechos constitucionales”. El bloqueo institucional da lugar a profundas deficiencias o, incluso, a la inexistencia de políticas públicas para atender problemas sociales urgentes y garantizar derechos fundamentales. El bloqueo institucional es un escenario estructural en el que cierta rigidez de las instituciones estatales resulta en una violación masiva de derechos humanos. Estas situaciones tienen orígenes diversos. Pueden ser consecuencia de la falta de cooperación entre las ramas del poder en materias urgentes relativas a la protección y garantía de los derechos fundamentales, que conduce a vacíos en la legislación. El bloqueo institucional puede surgir, a grandes rasgos, ante la falta de un esfuerzo explícito de coordinación general entre diversas instituciones responsables. Así mismo, puede tener lugar cuando “alguna entidad estatal o grupo social poderoso tiene ‘capturado’ el proceso político o las políticas públicas sobre un tema, en detrimento de los intereses y derechos de grupos menos poderosos”. Otro factor determinante, común en los casos estructurales en el Sur global, es la falta de capacidad de las entidades estatales, esto es, la falta de la infraestructura básica, los recursos y la capacidad técnica para atender los problemas.

El bloqueo institucional es enemigo de la transformación social, porque ante un mundo cambiante que plantea siempre nuevos retos, cualquier escenario que dificulte la introducción eficiente de medidas como respuesta no es propiamente estático, sino regresivo en materia de derechos: frente a un mundo en transformación permanente, las instituciones que no avanzan, inevitablemente, se quedan atrás. El recurso a medios como el activismo judicial y los decretos, en el contexto de la garantía sistemáticamente comprometida de los derechos, es un síntoma de la necesidad de una reconfiguración institucional que permita conciliar la idea de control parlamentario y judicial con la de un Gobierno eficiente.

Al igual que en las últimas décadas del siglo pasado, en este momento también existe en Colombia un mandato social de paz. Sin embargo, los bloqueos institucionales se mantienen arraigados, son constatables y reiterados por parte del H. Congreso de la República e impiden el avance de reformas indispensables. El poder legislativo parece haber renunciado a la democracia deliberativa en desmedro del mandato de representación que el pueblo le ha delegado. La búsqueda de paz, que ahora tiene el objetivo de ser total, requiere acuerdos, reformas y dispositivos normativos que permitan el logro de los fines humanitarios y sociales de este tipo de procesos; de lo contrario, no será posible alcanzar la finalidad que demanda el pueblo colombiano.

Esta situación ha dejado al descubierto la debilidad de la democracia deliberativa y de la representación legislativa. Dicha debilidad es consecuencia tanto de desafortunadas costumbres políticas, como de deficiencias en los diseños normativos. Efectivamente, el entramado constitucional existente ha permitido los bloqueos institucionales por parte del H. Congreso de la República. Estos se han configurado debido al archivo, no fundamentado ni suficientemente discutido, de iniciativas que pretenden llevar a cabo reformas sociales. Estos bloqueos se han presentado como consecuencia de acciones y omisiones en el

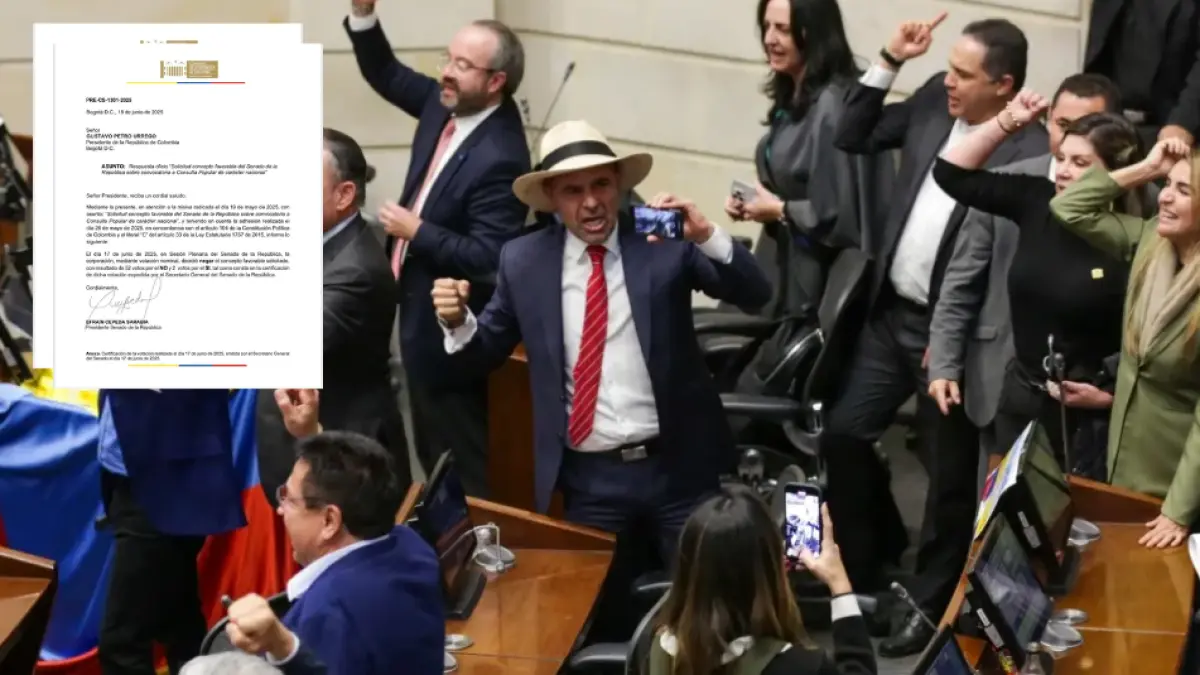

marco del trámite legislativo que contravienen los elementos esenciales de la democracia deliberativa. No se han expuesto los argumentos en un escenario de debate cualificado, no se presentan ni se discuten los distintos razonamientos y posturas de manera sosegada y pública, como lo exige nuestro modelo democrático. Así pudo observarse, como hecho notorio, durante el trámite de la consulta popular adelantado por este gobierno. Bajo esas circunstancias no existe confianza en el Congreso.

Cuando se presentan bloqueos institucionales de ese tenor, claramente se desnaturaliza el mandato popular, se desconoce que el H. Congreso de la República ejerce sus funciones legislativas por encargo del pueblo, por lo que le está proscrito actuar de manera arbitraria y carente de razones. Obviamente, las arbitrariedades no tienen cabida en un Estado social de derecho. En estas circunstancias, es indispensable activar mecanismos alternativos que permitan el curso de las iniciativas legislativas y, con él, el desarrollo de políticas indispensables para la sociedad colombiana. Por esta razón, el “bloqueo institucional” que practica actualmente el Congreso colombiano implica soluciones sin rupturas institucionales. Se impone, entonces, repensar el modelo institucional para el logro de los objetivos del Estado social de derecho. De allí la procedencia de una asamblea constituyente.

Como se explica a continuación, las reformas que requiere el país no se pueden llevar a cabo por medio de un acto legislativo o referendo, ya que sustituirían la actual Constitución, por tratarse de modificaciones profundas al sistema. Con el fin de explicar por qué las modificaciones han de ser estructurales, vale la pena recordar el análisis global del constitucionalismo latinoamericano de las últimas décadas llevado a cabo por Roberto Gargarella. En su estudio, Gargarella señala que las constituciones latinoamericanas nacieron como resultado de un pacto entre liberales y conservadores y dieron lugar a organizaciones institucionales políticamente muy restrictivas, junto a libertades económicas muy amplias. Posteriormente, las constituciones sufrieron varias reformas destinadas a expandir las capacidades políticas de participación ciudadana y se propusieron, así, expandir la democracia a través de la Constitución. Esta tendencia fue, según Gargarella, particularmente acentuada en la última oleada de reformas que inició a finales del siglo pasado; no obstante, “tales reformas terminaron por reproducir un parámetro habitual en la región… a partir del cual los reformistas se dedican a expandir los derechos existentes, pero sin incorporar las modificaciones acordes y necesarias, en la otra área fundamental de la Constitución —el área de la organización del poder”. Dicha área recibe, en ocasiones, el nombre de “parte orgánica de la Constitución.

El resultado de este proceso, de acuerdo con Gargarella, no son simplemente reformas incompletas, que no logran expandir la libertad política, sino, más bien, reformas que “conspiran contra sí mismas”, porque las libertades que pretenden ampliar desde los derechos son mutiladas y suprimidas desde la organización del poder, la cual, según este autor, tiende a permanecer básicamente intacta y conforme con unas pautas definidas desde el siglo XIX26. Esta matriz de poder a la que hace referencia Gargarella es una organización política verticalista, que limita libertades, elitista, concentra el poder, es hiperpresidencialista y representa, para el autor, una gran amenaza sobre la pretensión de extender libertades impulsada por los movimientos reformistas. Aunque las nuevas Constituciones intentaron incorporar la dimensión social olvidada por el constitucionalismo fundacional, mediante cada vez más amplias declaraciones de derechos económicos, sociales y culturales, cabe preguntarse “hasta qué punto tales esfuerzos fueron suficientes; hasta qué punto escaparon del riesgo de ser meramente declarativos, y sobre todo, hasta qué punto tomaron en serio las limitaciones que el pasado —expresado en una estructura socio-legal restrictiva— imponía sobre el presente”.

Como indica Gargarella, a finales del siglo pasado, con el fin del periodo de las peores dictaduras, Latinoamérica presenció una reemergencia del discurso constitucional, acompañado por un “renacer del ideario de los derechos humanos”. De este modo, el constitucionalismo y los derechos humanos entablaron una alianza que se vio reflejada en una “revitalización democrática de la vida política, que incluyó nuevas y originales reflexiones en materia constitucional”. Sin embargo, las constituciones que, por un lado, proponen mecanismos generosos de participación popular, mientras mantienen todavía organizaciones políticas bastante verticales, generan dificultades y tensiones. En palabras de Gargarella, “el compromiso con la participación popular requiere de una directa y especial atención a la distribución de poderes vigente, consagrada en la parte orgánica de la Constitución”. Si se pretende promover cambios favorables a la participación popular y a los derechos, entonces, habría que “prestar especial y privilegiada atención a lo que se hace y deja de hacer en la ‘sala de máquinas’ de la Constitución”.

Este problema afecta particularmente la ejecutabilidad de las reformas que consagran los nuevos derechos sociales, económicos y culturales. No debe concentrarse la energía del

cambio sólo en lo que atañe a los derechos, sin reconocer la importancia de la organización del poder. Aunque significaron un avance positivo, los cambios que trajeron las nuevas

constituciones no son autooperativos. No basta con incorporar ciertas modificaciones en la Constitución para que cobren vida y se autoejecuten. Las dificultades que ha supuesto la garantía de derechos en Colombia durante las últimas décadas muestran que la recepción de ciertas cláusulas nuevas por parte del derecho viejo es, como diría Gargarella, difícil y conflictiva, pues la estructura del poder existente tiende a resistir, más que a permitir, la presencia de nuevos reconocimientos con los que entre en tensión.

Según Gargarella, es un error impulsar la reforma social con ayuda de la Constitución sin abrir la puerta de su “sala de máquinas”, para adecuar la organización del poder al nuevo carácter social que se le quería imprimir al texto. Las importantes reformas promovidas desde la Constitución de 1991 se han visto amenazadas por la preservación de una organización del poder todavía marcada por rasgos elitistas y conservadores. Por esta razón, la reforma social implica también la transformación de los mecanismos del poder, pues, sin un apoyo político capaz de incluir una amplia movilización social, la vida de los derechos queda bajo una directa amenaza.

Justamente, discusiones recientes han resaltado la necesidad de establecer un constitucionalismo crítico, cuyo objetivo no consistiría tanto en plantear objeciones al constitucionalismo convencional, sino en convertirlo en un elemento crítico de la realidad, es decir, en desarrollar un análisis y una postura que no se limite a la aprobación de los frenos que han sufrido los procesos democratizadores como consecuencia del celo por la defensa de la propiedad privada y los intereses particulares de ciertos sectores sociales. Estas corrientes de pensamiento constitucional pretenden insistir en el componente igualitario y emancipatorio del principio democrático. Por esta razón, señalan la tensión que acompaña al concepto de Constitución desde sus orígenes históricos, a saber, el conflicto entre, por un lado, su potencial democrático y liberador para sectores menos favorecidos de la sociedad y, por otro lado, las formas de organización del poder elitistas y verticales que, en la práctica, han definido sus procesos de creación material y formal.

Como ya se ha dicho, el único titular de un poder constituyente ilimitado es el pueblo soberano, en virtud del artículo tercero de la Carta. Es importante hacer énfasis en la centralidad de esta idea. Si bien el significado de la palabra soberanía ha variado a lo largo de la historia, se puede identificar un sentido nuclear según el cual este término hace referencia a “la autoridad suprema dentro de un territorio”. La soberanía corresponde a una concepción moderna de la autoridad política. Las distintas variantes históricas del concepto se concentran en diferentes dimensiones, pero la idea de soberanía popular pone énfasis en el titular de la soberanía. Como es sabido, la noción de soberanía popular es la que goza de mayor legitimidad en el mundo actual y puede rastrearse al pensamiento de Rousseau. A diferencia de pensadores como Bodin o Hobbes, Rousseau consideraba que el pueblo colectivo dentro de un Estado era el soberano, que gobernaba a través de su voluntad general. En la actualidad, en un gobierno constitucional, es el pueblo el que gobierna a través de las ramas del poder y por eso es soberano. Esto significa que los poderes elegidos por votación popular simplemente representan al pueblo y son responsables ante él, en el sentido de que deben rendirle cuentas. Prácticamente todas las democracias realmente existentes descansan sobre la noción de soberanía popular como principio legitimador principal, puesto que la democracia es, justamente, una configuración institucional en la que el pueblo es reconocido como la fuente legítima de toda autoridad política y, por eso, toda reforma constitucional debe responder a este principio.

Algunos de los aspectos en los que ha resultado evidente la necesidad de una reforma constitucional, y que se presentan a manera de ejemplos, son los siguientes:

1. Derechos sociales

Aunque la complejidad de este tema requeriría un análisis más profundo, como ilustración provisional, es posible identificar varios elementos que muestran la necesidad de la reforma constitucional:

1.1. Inexistencia del estatuto del trabajo y precaria protección de los derechos de los trabajadores, en particular, la criminalización del derecho de asociación.

En este punto, el Congreso no ha expedido, más de treinta años después de la previsión constitucional que lo ordenaba, el estatuto del trabajo, con lo que los derechos de los trabajadores se encuentran a la deriva, ya sea dependiendo de la omisión legislativa absoluta, que hace nugatorios los derechos en ausencia de control constitucional en estos casos, o de las visiones del Congreso en cada legislatura. Aunque se logró una reforma reciente, sin duda es necesario que el modelo constitucional garantice estos derechos de manera más eficiente e impida la criminalización de los derechos de los trabajadores, en particular, de su derecho a la asociación. La configuración actual no sólo criminaliza, sino que llega a impedir este derecho, en la medida en que está restringido a ciertos tipos de vinculación laboral. Los contratistas, quienes representan una parte importante de la fuerza laboral de muchas entidades públicas y privadas, están desarticulados y poco representados en materia de derechos laborales.

1.2. Reforma integral al SGSSS

De otro lado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud no ha garantizado cobertura universal ni la prestación de un servicio digno a los habitantes de la república. Nuevamente, los esfuerzos legislativos no han llegado a buen término y entretanto los recursos se malgastan y el bienestar para las personas no llega.

1.3. Efectividad del derecho a la vivienda

La actual Carta Política tampoco ha permitido el desarrollo real del derecho a la vivienda digna, a pesar de estar consagrado en su articulado.

2. Autonomía territorial indígena

Aunque Colombia es un Estado multiétnico y pluricultural, no existe autonomía territorial indígena real, lo que compromete la supervivencia de estos pueblos. Nuevamente, la omisión legislativa absoluta ha imposibilitado el desarrollo normativo y el control constitucional de la situación. Es importante tener en cuenta que todo lo que afecta la consolidación de la paz total va en contra de la autonomía territorial real de los pueblos indígenas.

3. Cambio climático, protección al campesinado y a la producción de alimentos

La actual Carta Política no cuenta con herramientas que reconozcan y enfrenten el cambio climático que ya afecta al pueblo colombiano. Un punto de particular preocupación es la

falta de protección a las comunidades más vulnerables a estos fenómenos, en particular, al campesinado como productor de alimentos. No es un secreto que la seguridad y soberanía alimentarias están ligadas directamente a la resiliencia climática. Del mismo modo, la protección al medio ambiente y a los recursos que garantizan la existencia humana en el territorio debe contar con garantías constitucionales más claras y eficientes, con desarrollo dogmático y una estructura institucional que permita su cumplimiento.

Estos aspectos muestran la gravedad de la ausencia de interés del legislativo en materia social y los efectos de las omisiones legislativas absolutas, hasta ahora carentes de control

constitucional. Por lo tanto, debe existir una cláusula residual de competencia legislativa que le permita al presidente de la república actuar ante omisiones legislativas absolutas en

estas materias. Efectivamente, los mandatos del Estado social de derecho no pueden depender del devenir político, son obligatorios y contienen aspectos de inmediato cumplimiento, pues garantizan no sólo la dignidad, sino la capacidad de los ciudadanos de agenciar todos sus derechos y actuar como sujetos plenos. En ese orden de ideas, la producción normativa no está centrada exclusivamente en el Congreso, ya que la generación de normas está dispersa en el mundo global y responde a compromisos internacionales. Puesto que la soberanía del pueblo tiene un correlato global al que deben responder también las legislaciones nacionales.

Algunos otros puntos que han mostrado debilidades importantes se encuentran en la llamada parte orgánica y corresponden a asuntos que no pueden ser modificados sin sustituir el texto constitucional existente. Por ejemplo, es indispensable el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. El flagelo de la corrupción agobia al país desde hace décadas, lo que muestra la necesidad de enfrentarlo de una forma distinta, a través de una nueva perspectiva de los entes de control. Por lo tanto, es necesario reformar la Contraloría General de la República para que se convierta en un ente investigativo que forme parte de un proceso que seguirá un tribunal de cuentas, como ocurre en el derecho comparado. En el caso de la Procuraduría General de la Nación, los delegados penales deben estar enfocados en la lucha contra la corrupción desde una perspectiva no penal, sino propia del paradigma de la justicia restaurativa.

Así mismo, la crisis de representatividad y las falencias en el funcionamiento del Congreso hacen necesaria la reforma a los partidos políticos y la implementación de una jurisdicción electoral. De esa manera se cualifica la democracia, se hace realidad la participación del pueblo y se materializan los derechos políticos. Además, la paz necesita justicia, una justicia que no permita, como hasta ahora, la impunidad, que esté en función de la verdad y la restauración. Por lo tanto, debe darse una reforma en este asunto. De hecho, en tiempos recientes se han presentado ejemplos al respecto, en particular frente a la elección de magistrados de altas cortes. Debe analizarse, pues, la posibilidad de la meritocracia y la carrera judicial en estos órganos de cierre. Por su parte, las circunstancias del país han mostrado la importancia del fortalecimiento de la jurisdicción constitucional y el rediseño de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto puede lograrse a partir de la defensa de un tribunal constitucional que opere como legislador positivo, profiera sentencias moduladas y pueda plantear políticas públicas, como lo es la Corte Constitucional colombiana, y que debería tener competencias más amplias en todos esos asuntos y otros más. Por ejemplo, dicho tribunal debería conocer la inconstitucionalidad de omisiones legislativas absolutas y actuar sobre las políticas públicas más allá de la declaración de los estados de cosas inconstitucionales, con el fin de lograr avances sociales y la garantía de derechos que tanto reclama nuestra sociedad. En el caso de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el diseño institucional no es el más adecuado, ya que esta conoce asuntos propios de la jurisdicción constitucional Es necesario que exista una jurisdicción constitucional especializada e independiente de las demás que tenga competencia sobre todas las acciones constitucionales, pues en este momento están dispersas, no hay unificación de criterios, como puede verse con las competencias concurrentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en el caso de la consulta popular. De esa manera, los mecanismos consagrados en esas acciones se verían fortalecidos bajo la unidad de una jurisdicción que desarrollaría su jurisprudencia de acuerdo con la guía unificadora de la Corte Constitucional, lo cual redundaría en un diseño institucional coherente, con impacto positivo en la protección y garantía de los derechos

A su vez, es indispensable analizar la política monetaria y el papel del presidente de la república en su manejo, dada su relación con la política económica general y fiscal, y con la promoción del crecimiento económico, siempre con pleno respeto a la independencia del Banco de la República. Esta potestad se ejercería a través de reglamentos constitucionales autónomos. Dichos reglamentos son normas jurídicas que expide el presidente de la república en virtud de una facultad otorgada directamente por la Constitución. Esto quiere decir que, para su expedición, no es necesaria la existencia de una ley previa, tal como sugiere la sentencia C-021 de 1993. Adicionalmente, los reglamentos constitucionales autónomos no son producto de una delegación, sino de una asignación de funciones hecha directamente por el constituyente al Gobierno nacional, según lo estipulado en la sentencia C-700 de 1999. De acuerdo con la Corte en esa misma sentencia, los reglamentos o decretos constitucionales autónomos no precisan una Ley previa, “porque ellos mismos son la Ley”. De este modo, el control de los reglamentos constitucionales autónomos le corresponde a la Corte Constitucional. Dicho control de reglamentos constitucionales autónomos expedidos por el ejecutivo ha sido realizado por la Corte Constitucional en diferentes ocasiones.

Esta enunciación temática, que sólo corresponde a algunos ejemplos, justifica la necesidad jurídica, ética y política de convocar al pueblo para que decida sobre la implementación de

este mecanismo de reforma. El proyecto de ley que se propone corresponde a una de las etapas para convocar una Asamblea Constituyente. Como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-150 de 2015, los artículos 376 y 379 superiores regulan este mecanismo de participación ciudadana. En una primera fase, se identifican varias reglas que comprenden, entre otras cosas, el procedimiento de consulta al pueblo para que decida si se convoca dicha asamblea:

(i) El Congreso convoca a la asamblea constituyente,

(ii) La ley que prevé la consulta al pueblo debe ser aprobada por la mayoría absoluta de una y otra cámara.

(iii) La misma ley debe indicar la competencia, el período y la composición de la asamblea constituyente.

(iv) La Corte Constitucional es competente para adelantar el control de constitucionalidad de la ley únicamente por vicios de procedimiento en su formación.

Además, el parágrafo 1 del artículo 20 de la Ley 1757 de 2015 establece que el Congreso no podrá “introducir modificaciones al proyecto de […] ley, de iniciativa popular que sustituyan el sentido original de la iniciativa o alteren su esencia. De presentarse cambios de forma, en cada uno de los respectivos debates, el vocero del Comité Promotor manifestará que los cambios introducidos no sustituyen el sentido original de la iniciativa”.

En la sentencia C-150 de 2015, la Corte Constitucional consideró que esta previsión “profundiza el carácter participativo de la democracia en tanto asegura que la voluntad de quienes apoyaron la iniciativa ciudadana sea respetada adecuadamente. La exigencia que de esta regla se sigue permite evitar que al amparo de la antecedente participación de la ciudadanía se legitimen actuaciones de las corporaciones públicas no avaladas por aquella.

En cumplimiento de estos elementos, el articulado que se propone plantea el objeto de la ley (art. 1), con el fin de asegurar la libertad de los ciudadanos para decidir con plena información con respecto al mecanismo convocado que tendría la competencia de reformar toda la Constitución (art. 3), tal y como lo exige el artículo 376 de la Carta Política y lo ha precisado la jurisprudencia constitucional. A pesar del reconocimiento de la amplia competencia de la asamblea constituyente para modificar el texto constitucional, la Corte Constitucional ha mencionado la existencia de algunos límites que incluso en estos casos deben respetarse, incluido el principio de no regresividad. Sobre el particular ha dicho:

En ese orden de ideas la asamblea tendrá varios límites: no podrá revocar al Congreso, no podrá ir en contra de los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, deberá respetar las normas del Ius Cogens, tendrá prohibido generar retrocesos en materia de derechos fundamentales y tendrá que acatar el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales.

Posteriormente, se presenta el número de delegatarios y el sistema para elegirlos (art. 2). Se plantea un número impar para evitar dificultades en votaciones con empate. Así mismo, se combina un sistema de representación con base en tres criterios: territorial nacional, de paridad de género entre hombres y mujeres y de igualdad material desde la perspectiva de las minorías que han tenido escasa o nula representación hasta el momento: el pueblo afrodescendiente, el pueblo indígena, el pueblo campesino, el pueblo víctima del conflicto armado, el pueblo LGBTIQ+, los sindicatos, el pueblo joven, las madres cabeza de familia, el pueblo Rrom, el pueblo raizal y palenquero, el pueblo colombiano en el exterior.

Luego, el artículo 4 establece el inicio y la duración de la asamblea en los términos del artículo 376 de la Constitución.

El artículo 5 hace la convocatoria con la síntesis de estos elementos para efectos de la votación por parte del pueblo con la formulación de dos preguntas. En ellas se asegura que los ciudadanos puedan votar por un sí o por un no. Respecto de las materias que serán competencia de la asamblea, se garantiza su votación separada de acuerdo con lo previsto en la sentencia C-150 de 2015 y en la normativa estatutaria correspondiente, para garantizar la libertad de los ciudadanos.

Los artículos 6 a 8 se ocupan de temas como la organización electoral, la campaña y la pedagogía de conformidad con la Ley 1757 de 2015 y demás normas aplicables. Por su parte, el artículo 9 se refiere a la comunicación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, mientras que el 10 al control constitucional, pues corresponde a la Corte Constitucional decidir, con anterioridad al pronunciamiento del pueblo sobre la constitucionalidad de la convocatoria, tal como se prevé en la Carta (art. 241.2) y en la Ley 1757 de 2015 (art. 21.a). Como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-150 de 2015 “artículo 60 de la misma Ley establece que una vez sancionada la ley que convoca al pueblo para una consulta popular, el Presidente deberá remitirla a la Corte para que, antes del pronunciamiento del pueblo, decida sobre su constitucionalidad formal. A su vez el artículo 42 del Decreto 2067de 1991 señala que al control constitucional de los actos referidos se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario previstas en dicho decreto, quedando la Corte habilitada, de considerarlo necesario, para reducir los términos”.

En este sentido, el precitado fallo indicó que el control judicial de la consulta para decidir la convocatoria de una asamblea constituyente tiene las siguientes características: “(i) es posterior a la expedición de la ley que dispone convocar al pueblo para que se pronuncie; (ii) es previo al pronunciamiento popular; (iii) es automático puesto que no requiere la presentación de demanda ciudadana; (iv) solo se ocupa del examen de los vicios de procedimiento de formación del acto; y (v) se rige, en principio, por el procedimiento ordinario previsto en el Decreto 2067 de 1991”.

Finalmente, el artículo 11 se ocupa de la vigencia de la ley.

Proyecto de Ley

Proyecto de ley XXX Senado XXX Cámara

Por la cual se dispone que el pueblo colombiano en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto disponer que el pueblo colombiano en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente, en desarrollo de lo previsto en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 2. COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA Y SISTEMA PARA ELEGIR A LOS DELEGATARIOS: la Asamblea Constituyente estará conformada por 71 delegatarios elegidos por votación popular mediante el siguiente sistema:

44 delegatarios elegidos de listas presentadas por la circunscripción nacional, de los cuales, la mitad serán mujeres.

2 delegatarios pertenecientes al pueblo afrodescendiente elegidos de listas presentadas por el pueblo afrodescendiente, de los cuales 1 deberá ser mujer.

2 delegatarios pertenecientes al pueblo indígena elegidos de listas presentadas por el pueblo indígena, de los cuales 1 deberá ser mujer.

2 delegatarios pertenecientes al pueblo campesino elegidos de listas presentadas por el pueblo campesino, de los cuales 1 deberá ser mujer.

2 delegatarios pertenecientes al pueblo víctima del conflicto armado elegidos de listas presentadas por el pueblo víctima del conflicto armado, de los cuales 1 deberá ser mujer.

2 delegatarios pertenecientes a los sindicatos elegidos de listas presentadas por los sindicatos, de los cuales 1 deberá ser mujer.

2 delegatarios pertenecientes al pueblo joven elegidos de listas presentadas por el pueblo joven, de los cuales 1 deberá ser mujer.

2 delegatarios pertenecientes al pueblo Rrom elegidos de listas presentadas por el pueblo Rrom, de los cuales 1 deberá ser mujer.

2 delegatarios pertenecientes al pueblo raizal y palenquero elegidos de listas presentadas por el pueblo raizal y palenquero, de los cuales 1 deberá ser mujer.

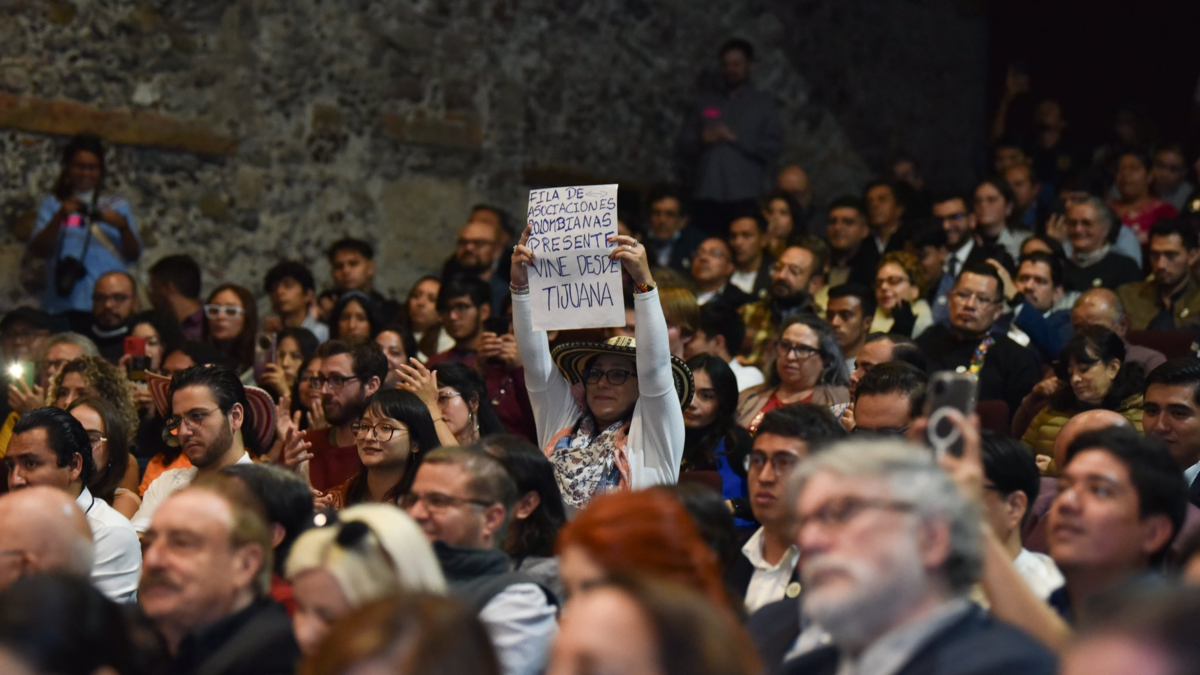

6 delegatarios pertenecientes al pueblo colombiano en el exterior elegidos de listas presentadas por el pueblo colombiano en el exterior, de los cuales 3 deberán ser mujeres.

2 delegatarias pertenecientes a las madres cabeza de familia elegidas de listas presentadas por las madres cabeza de familia.

3 delegatarios pertenecientes al pueblo LGBTIQ+ elegidos de listas presentadas por el pueblo LGBTIQ+.

PARÁGRAFO. Revístase al presidente de la república de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para expedir normas con fuerza material de ley en las que precise los requisitos para ser delegatario, la definición de cada uno de los grupos mencionados y las generalidades del mecanismo democrático interno que cada uno de ellos implementará par a la presentación de las listas de candidatos correspondientes.

ARTÍCULO 3. COMPETENCIA. La Asamblea Constituyente reformará la totalidad de la Constitución Política, no revocará al Congreso y tendrá como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens, la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales.

ARTÍCULO 4. FECHA DE INICIACIÓN Y PERIODO. La Asamblea Constituyente sesionará durante 3 meses contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral.

ARTÍCULO 5. CONVOCATORIA. Convóquese al pueblo de Colombia para que, en ejercicio de su soberanía, el día XXX decida sobre estas dos preguntas:

PREGUNTA 1. ¿Está de acuerdo con convocar a una Asamblea Constituyente que sesionará durante 3 meses contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral, con las siguientes características: estará integrada por 71 delegatarios elegidos por votación popular así: 44 delegatarios elegidos por la circunscripción nacional, 2 delegatarios del pueblo afrodescendiente, 2 delegatarios del pueblo indígena, 2 delegatarios del pueblo campesino, 2 delegatarios del pueblo víctima del conflicto armado, 2 delegatarios de los sindicatos, 2 delegatarios del pueblo joven, 2 delegatarios del pueblo Rrom, 2 delegatarios del pueblo raizal y palenquero y 6 delegatarios del pueblo colombiano en el exterior, en todos estos casos, la mitad de las delegatarias de cada grupo serán mujeres; además, 2 delegatarias de las madres cabeza de familia y 3 delegatarios del pueblo LGBTIQ+?

SI [ ] NO [ ]

PREGUNTA 2. ¿Está de acuerdo con que la Asamblea Constituyente reforme la totalidad de la Constitución Política, no revoque al Congreso, tenga como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens, la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales?

SI [ ] NO [ ]

ARTÍCULO 6. ORGANIZACIÓN ELECTORAL. La organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública y el normal desarrollo de la votación del mecanismo de participación ciudadana a que se refiere esta ley, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, así como las demás normas aplicables.

ARTÍCULO 7. CAMPAÑA. De conformidad con el artículo 34 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, a partir de la vigencia de la presente ley, y hasta el XXX, se podrán desarrollar 23 campañas a favor, en contra o por la abstención sobre la materia de la que se ocupa esta ley.

ARTÍCULO 8. PEDAGOGÍA. El Gobierno Nacional, con la coordinación del Ministerio del Interior y la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como de las administraciones departamentales, distritales y municipales en ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, podrán diseñar y promover estrategias y acciones pedagógicas frente a la participación en la convocatoria de la que trata esta ley, que permitan a la ciudadanía conocer y tener información sobre su trámite y contenido.

ARTÍCULO 9. COMUNICACIÓN A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Por conducto del Ministerio del Interior, comuníquese al Registrador Nacional del Estado Civil sobre la convocatoria dispuesta en la presente ley, con el objeto de que adopte las medidas pertinentes.

ARTÍCULO 10. CONTROL CONSTITUCIONAL. Remítase la presente ley a la Corte Constitucional para que, de conformidad con el artículo 241.2 de la Constitución Política adelante el correspondiente control únicamente por vicios de procedimiento en su formación.

ARTÍCULO 11. VIGENCIA DE LA LEY. La presente ley rige desde la fecha de su promulgación.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS