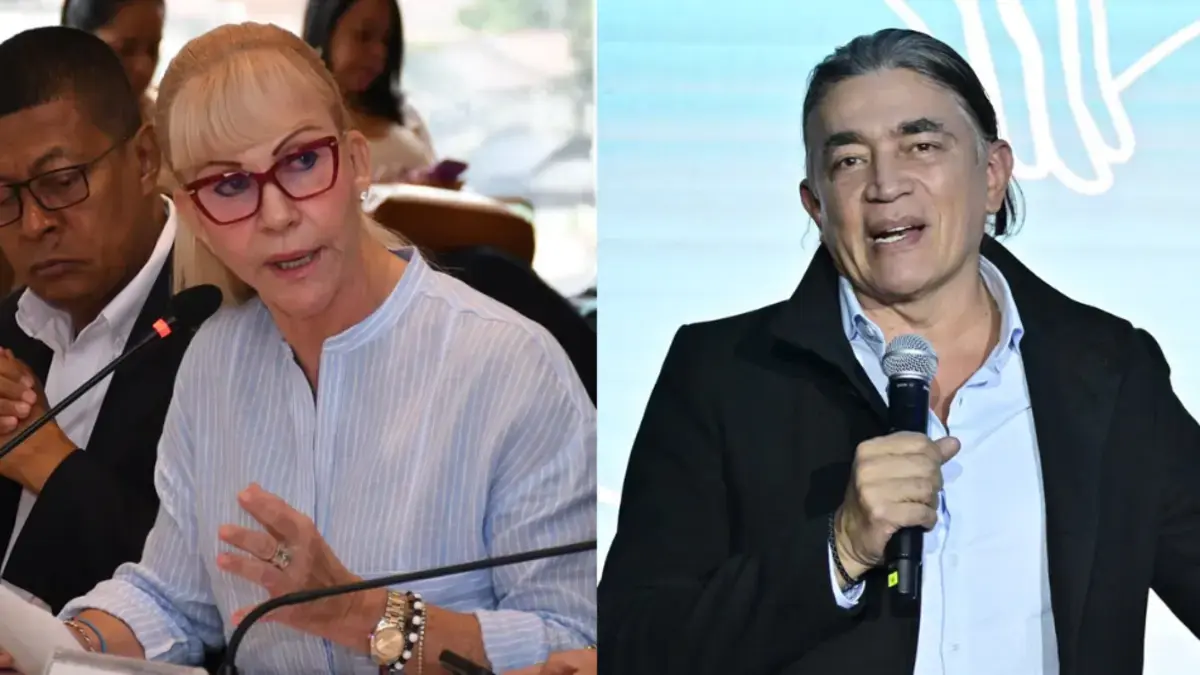

Julio César Turbay Ayala surgió de las entrañas de la clase media colombiana para llegar a la jefatura del Estado gracias a su férreo esfuerzo personal, a su persistencia y a un trabajo político que lo unió a las gentes comunes de todo el país. Su ascenso representó una ruptura frente a las élites tradicionales; que un inmigrante del común, inclinado por las causas populares, escalara a las más altas posiciones del Estado significó un desafío a la aristocracia de la época.

Ejerció la política intensamente en todos los momentos de su vida. Sus creencias fueron las de su Partido Liberal y entendió la política como el arte de crear consensos, porque siempre honró la unidad como uno de los caminos para resolver los problemas nacionales. En su legado, veinte años después de su muerte, está grabado su profundo amor a la patria.

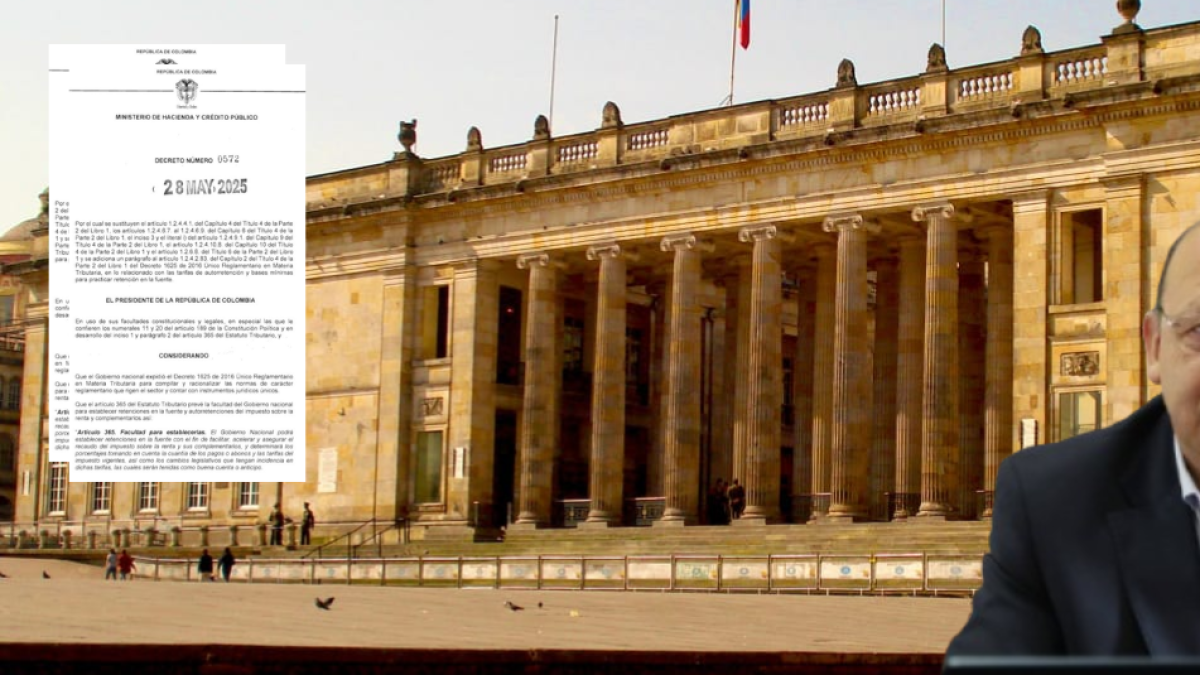

Turbay tuvo siempre una visión de modernización del Estado, su cambio apuntó a reformar la autoritaria y presidencialista Constitución de 1886 y establecer un nuevo equilibrio de poderes, pero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la iniciativa por vicios de forma.

Si bien no se logró la reforma, los avances de Turbay sentaron las bases para transformaciones que luego acogería la Constitución de 1991, como la creación de la Fiscalía General, el empoderamiento de la Procuraduría y el fortalecimiento de la autonomía de la Rama Judicial. Además, propuso racionalizar el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente, eliminar la intervención directa del Ejecutivo sobre el Banco de la República y concentrar el control de constitucionalidad de los actos del Estado en una Corte Constitucional, dotando al país de un órgano especializado para proteger los derechos humanos y garantizar la supremacía de la carta.

Así, las propuestas de Turbay anticiparon más de una década de transformaciones institucionales y marcaron la transición hacia un Estado social y democrático de derecho.

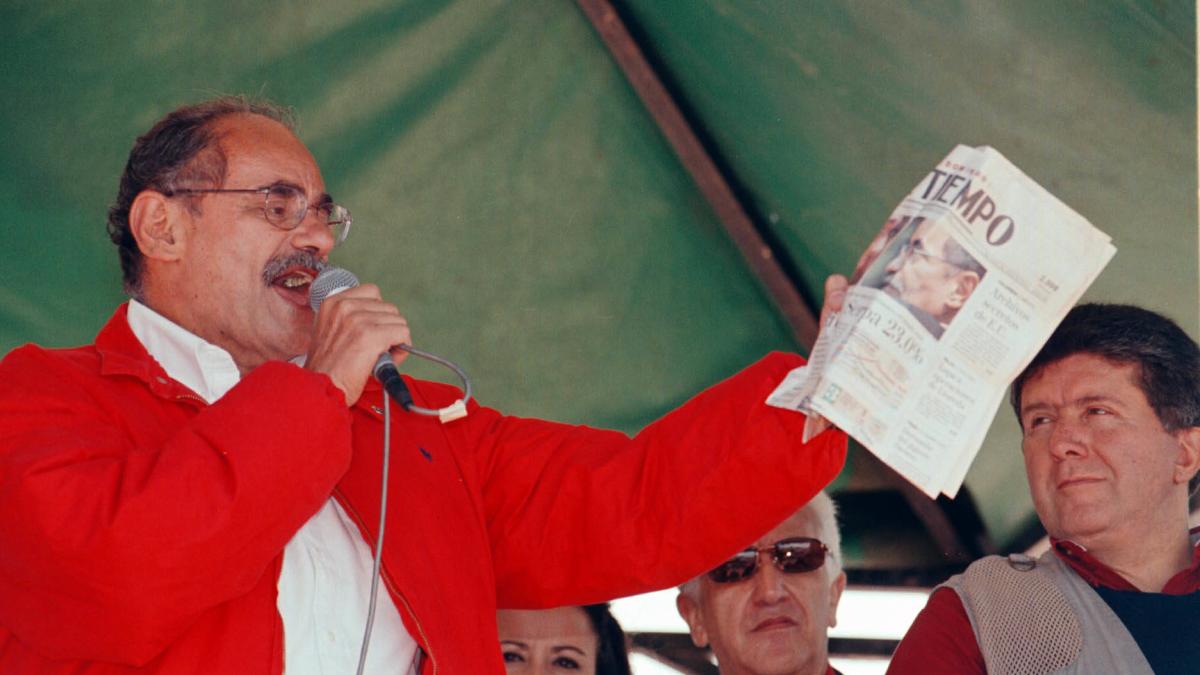

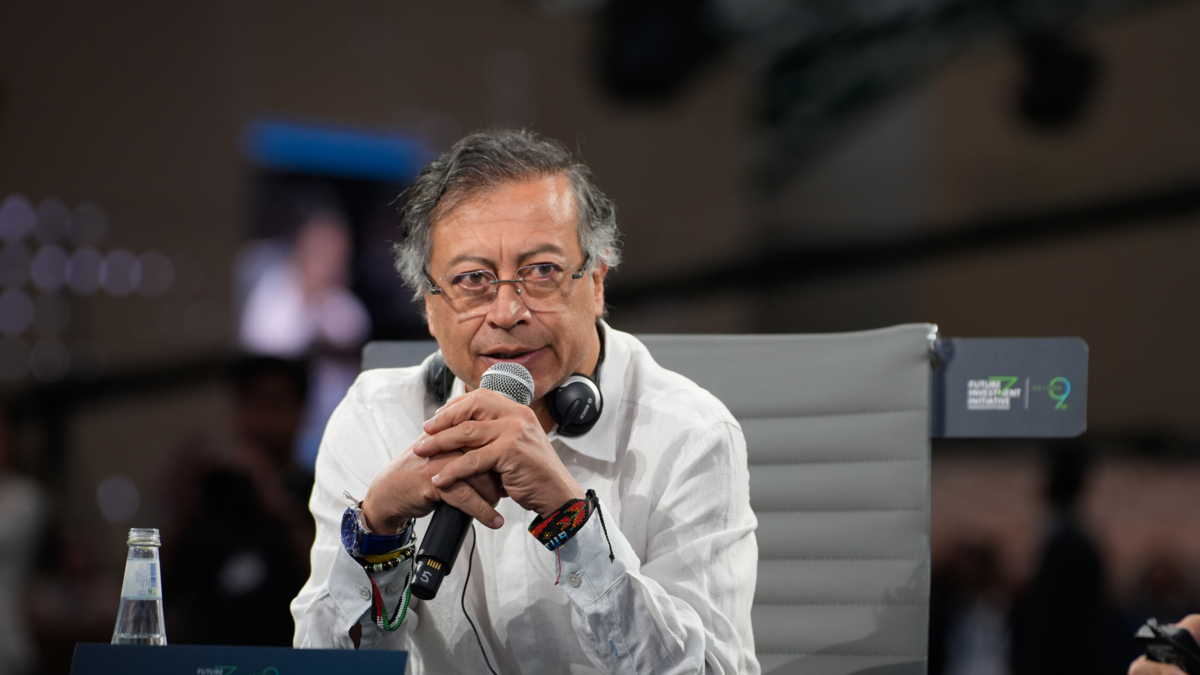

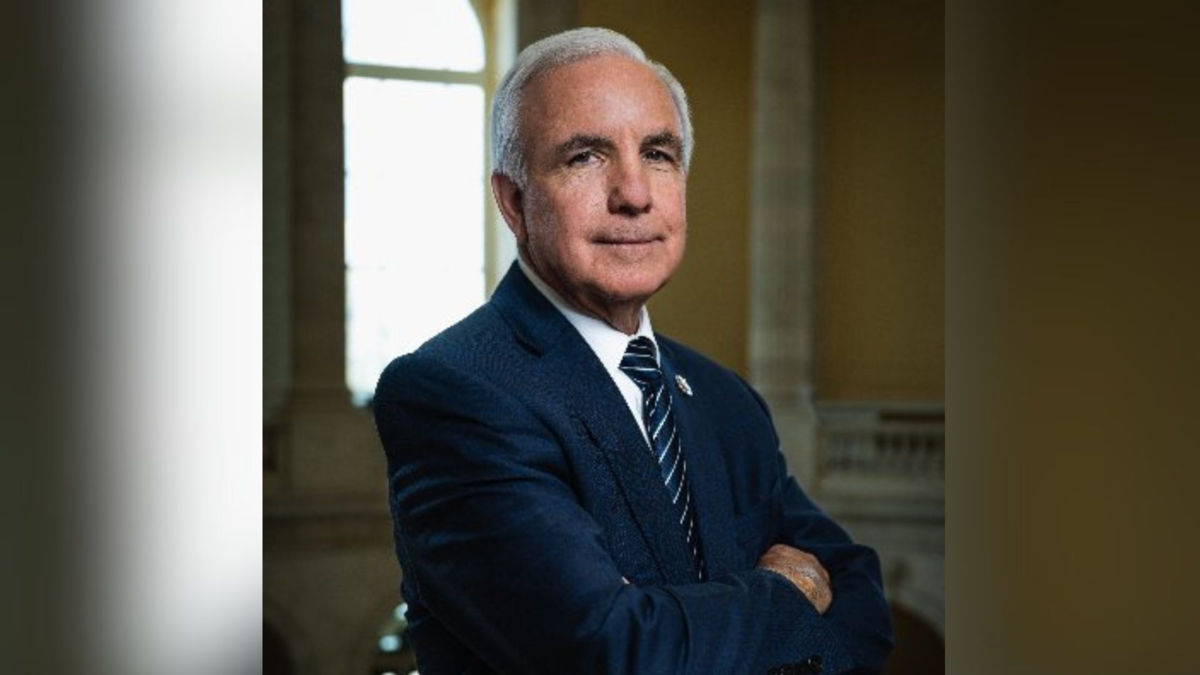

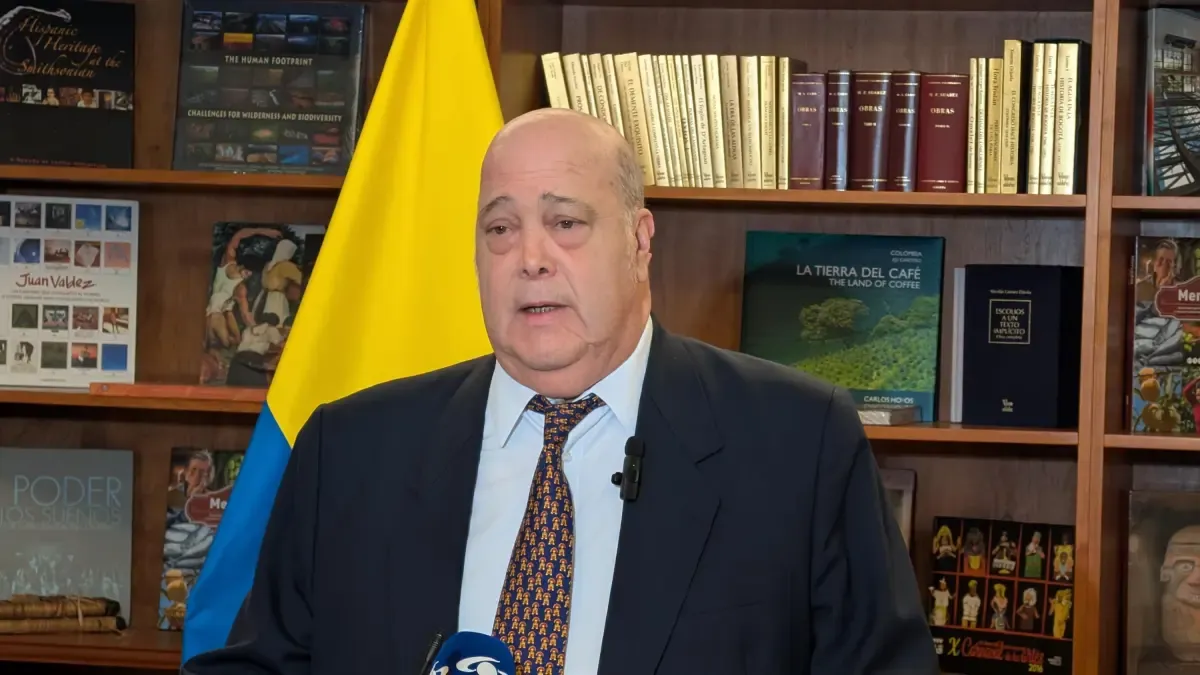

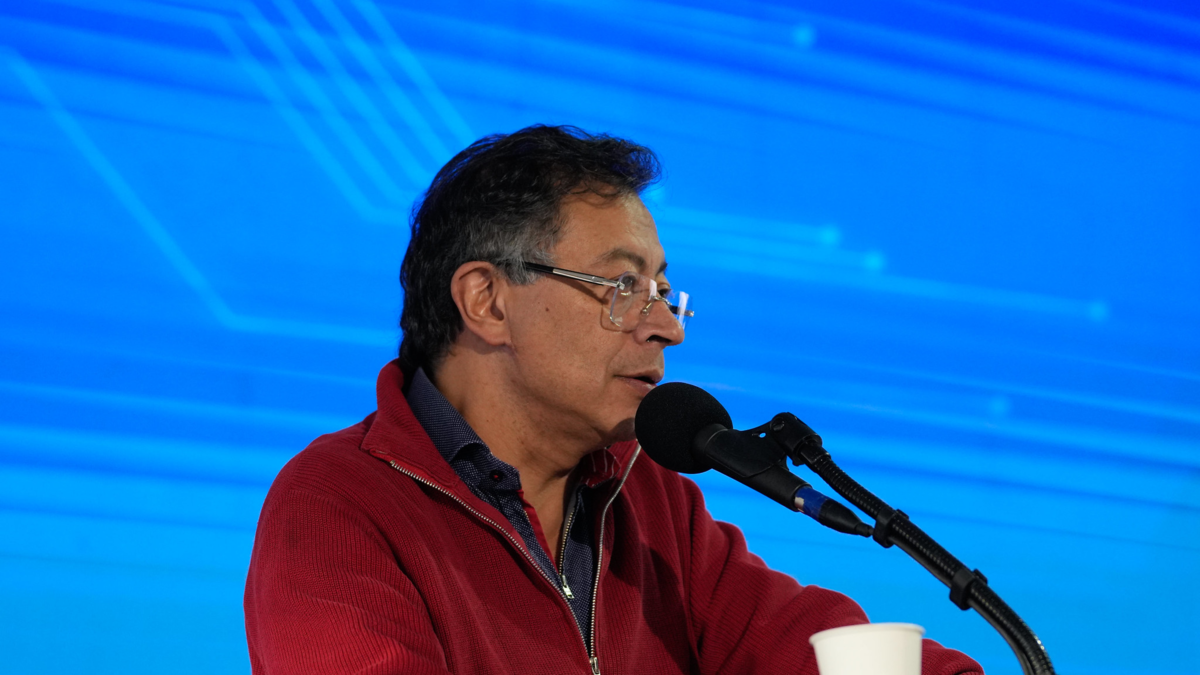

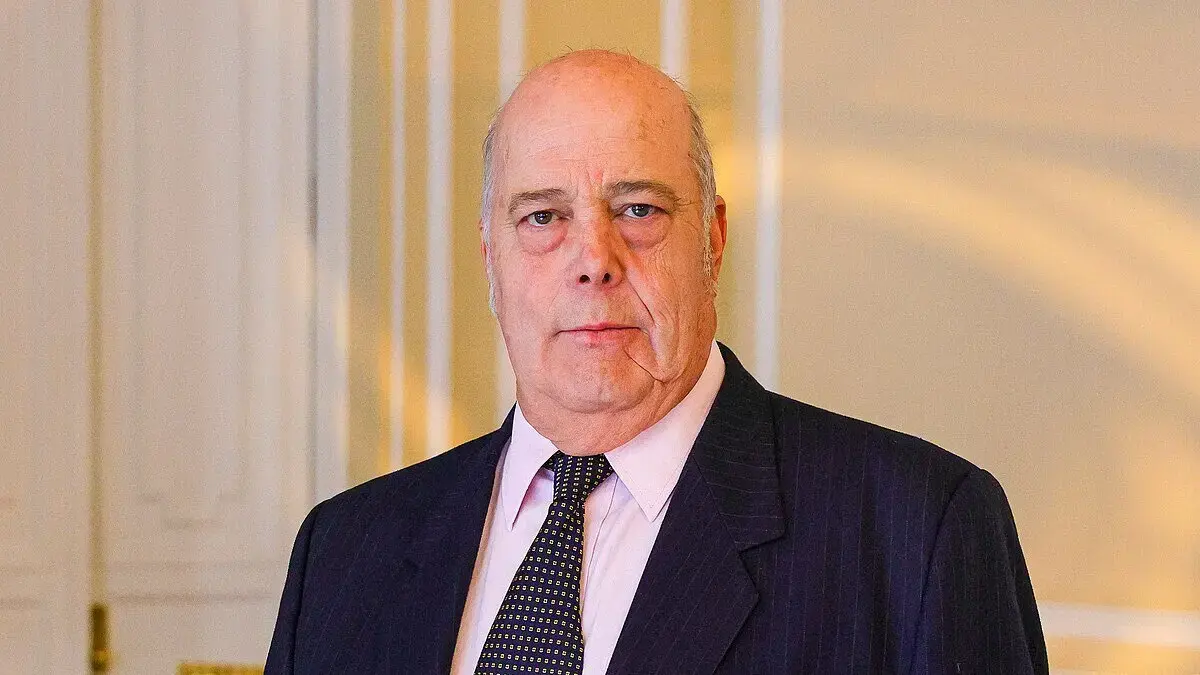

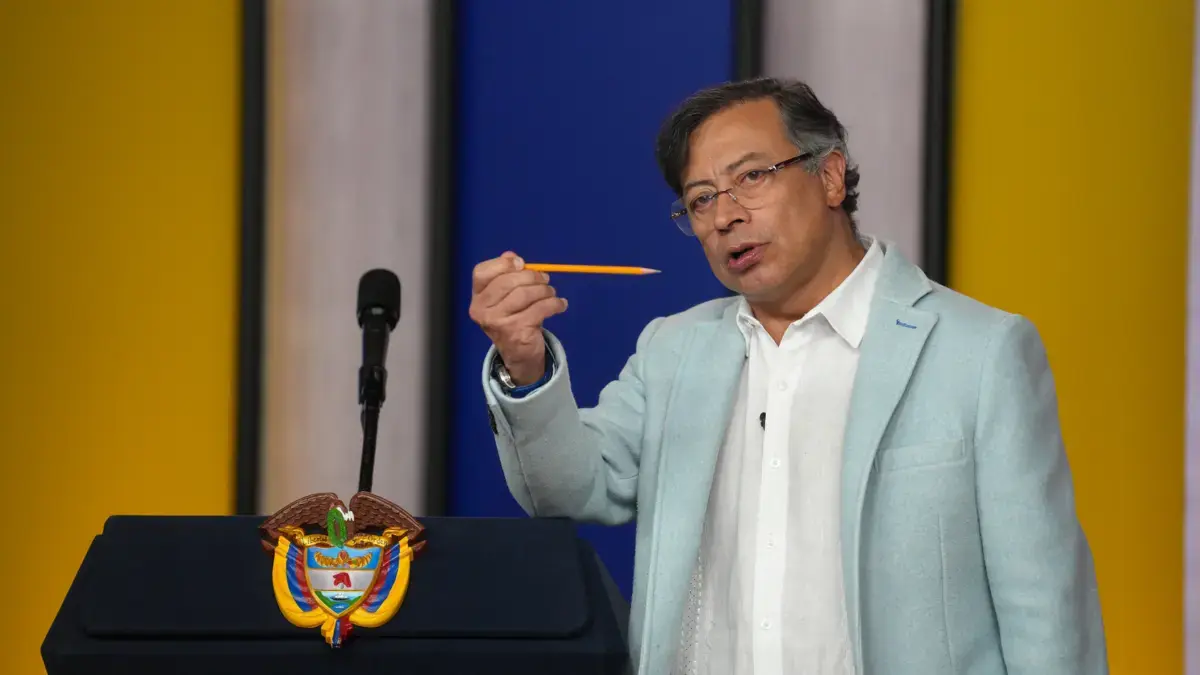

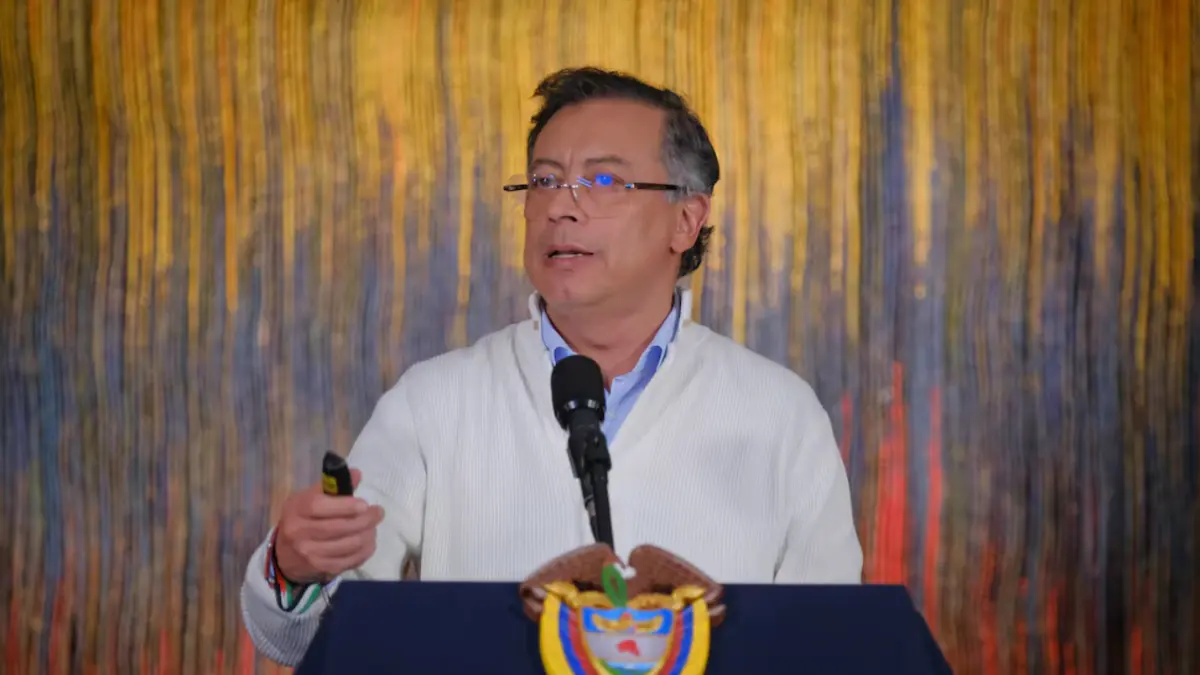

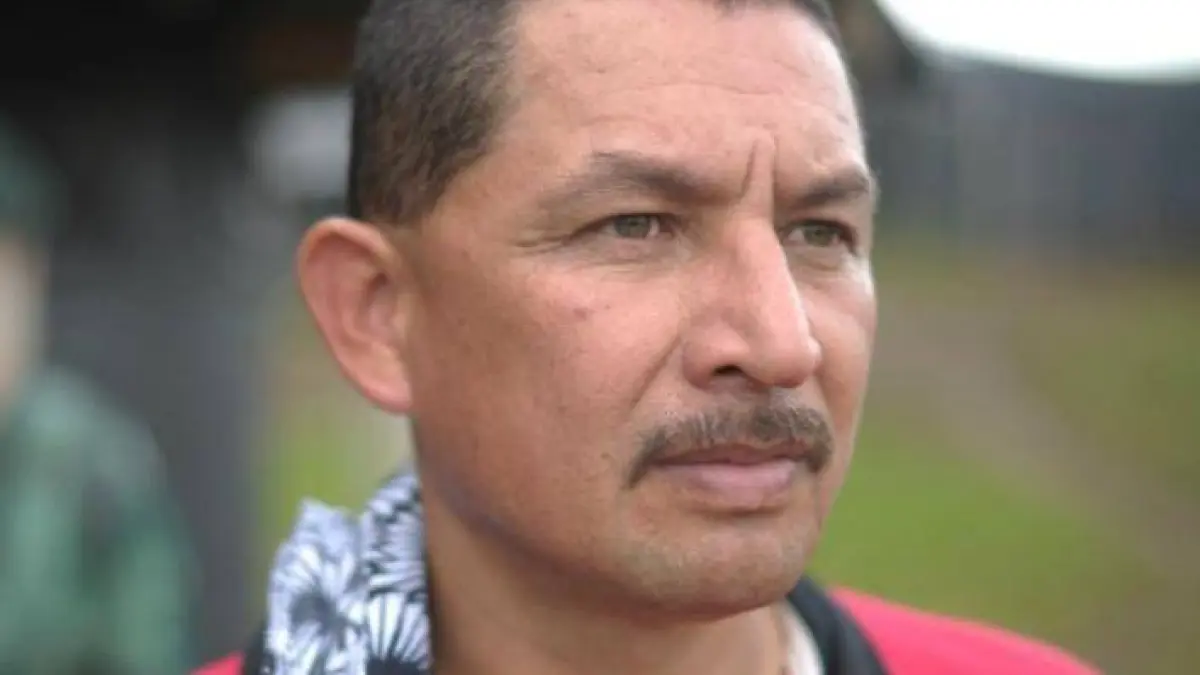

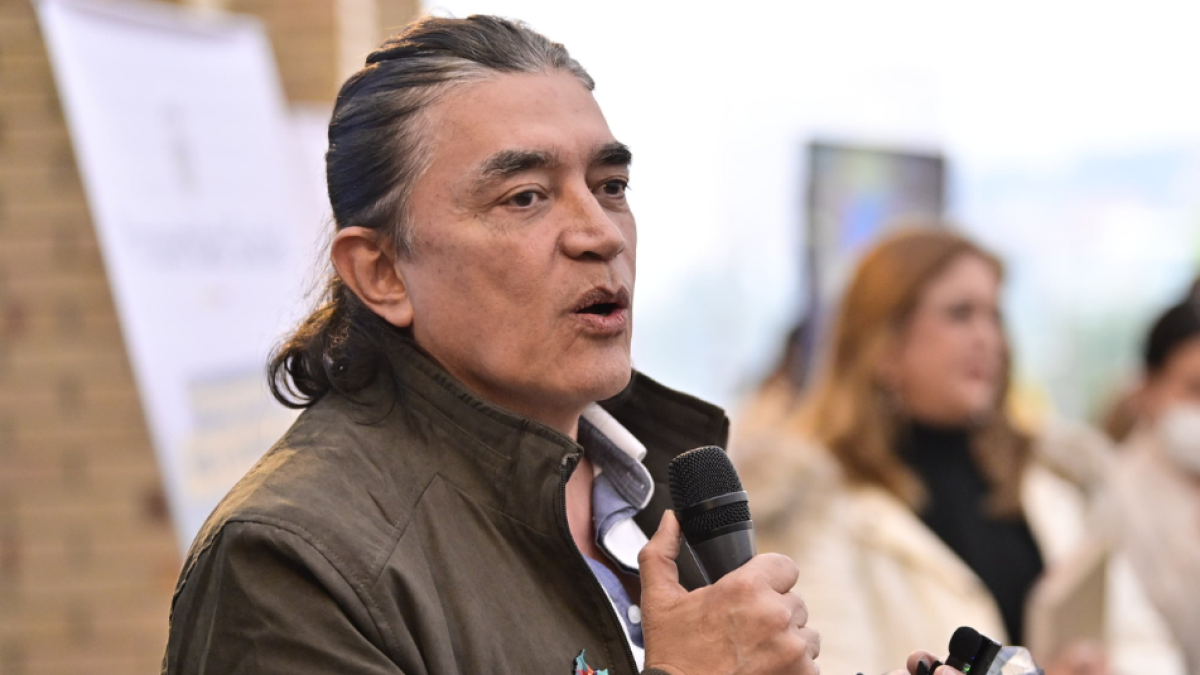

Julio César Turbay Ayala Foto:Archivo

Un gran ejecutor

Como presidente, Turbay también fue un gran ejecutor, adelantó proyectos de alto impacto y su Plan de Integración Nacional se orientó a la articulación del crecimiento de las regiones, en especial de las más marginadas, con el propósito de adelantar una verdadera descentralización.

Entre los principales logros en la materia están las autopistas Bogotá-Medellín y Bucaramanga-Santa Marta, el aeropuerto internacional de Rionegro, la modernización de los aeropuertos de Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla, además del inicio de la construcción del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con el importante concurso del alcalde de Bogotá, Hernando Durán Dussán, se transformó la ciudad con un legado en infraestructura y servicios públicos. Se sentaron bases para la planeación urbana, la zonificación y los usos del suelo urbano, así como la defensa del suelo agrícola de la Sabana. En movilidad, su obra bandera fue la construcción de 17 puentes en intersecciones clave; también promovió el consorcio público-privado que permitió construir la Terminal de Transportes Salitre.

El proyecto más ambicioso fue el metro subterráneo de Bogotá, y en abril de 1982, el Presidente obtuvo la aprobación del Conpes, pero la obra no alcanzó a ejecutarse, pues, acercándose el fin de su mandato, por delicadeza, Turbay prefirió que el siguiente gobierno tomara la decisión de acometer el proyecto, cosa que no ocurrió, provocando décadas de retraso. De otro lado, con la ampliación de la carrera 7.ª hacia el norte, la autopista Norte, la autopista a Medellín, la autopista del Sur, la salida al Llano y la construcción de la avenida de Los Cerros, dejó varias obras que modernizaron la ciudad.

Además, impulsó los desarrollos hidroeléctricos de Guavio y Chingaza, duplicando la capacidad instalada de generación, y dejó en construcción el proyecto urbano más emblemático de Bogotá: el parque Simón Bolívar. Así mismo, se terminó la reconstrucción de la Casa de Nariño y se entregaron importantes obras en salud, como el Hospital del Norte Simón Bolívar.

Su presidencia también logró consolidar la matriz energética del país, con obras que incluyeron la construcción de las centrales hidroeléctricas de San Carlos, el inicio de la de Betania, la de El Guavio, la segunda etapa de Chivor y las termoeléctricas de Paipa II, Termotasajero I, El Cerrejón, Zipaquirá IV y La Guaca.

Al tiempo, se tendió la primera línea de interconexión nacional a 500.000 voltios entre San Carlos, Antioquia, y Sabanalarga, Atlántico, con 523 kilómetros de longitud; se construyeron 1.600 kilómetros de líneas de transmisión, se realizó un Plan de Electrificación Rural, que llevó la energía eléctrica a 300.000 nuevos usuarios, y se creó la Financiera Eléctrica Nacional (FEN), institución precursora en este sector.

En el campo minero y petrolero, Turbay fue el responsable de la realización de las obras civiles de El Cerrejón Zona Norte, en sus tres principales componentes: la mina, el ferrocarril y la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto de explotación de níquel en Cerro Matoso.

Así mismo, se adelantó un ambicioso programa exploratorio de hidrocarburos. Ecopetrol perforó más de cien pozos, y los inversionistas extranjeros, un número similar. Se suscribieron los Contratos de Asociación de Cravo Norte –Caño Limón–, en Arauca, y Santiago de las Atalayas –Cusiana y Cupiagua–, en Casanare, lo que fue un paso esencial para el descubrimiento ulterior de los yacimientos más grandes de hidrocarburos de los últimos cincuenta años.

En cuanto a comunicaciones, durante su gobierno se puso en funcionamiento el sistema de televisión en color. Así mismo, se dispuso lo conducente para poner en órbita el satélite Colombia, ocupando la órbita geoestacionaria, pero el proyecto no fue acogido por el siguiente gobierno. Además, a través de Telecom, se extendió significativamente la conectividad de los territorios más alejados.

Su gobierno se destacó también por lo que él denominó la “revolución de las cosas pequeñas”, caracterizada por los acueductos veredales, las obras de caminos vecinales a pico y pala y el apoyo decidido a las juntas de acción comunal. Proyectos todos de alto impacto social.

El presidente Turbay enfrentó con firmeza institucional el difícil desafío de orden público de la época. A su juicio, era indispensable reafirmar el principio de autoridad para evitar la destrucción de las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Para entonces comenzaban a dispararse el boom del narcotráfico y la expansión de las guerrillas como las Farc y el Eln. Al mismo tiempo, el movimiento subversivo M-19 planteó una confrontación directa caracterizada, entre otras, por el homicidio de José Raquel Mercado, el asesinato del gerente de la Texas, el sacrificio de Gloria Lara de Echeverry y del exministro Rafael Pardo Buelvas. A la escalada de secuestros se sumaron graves atentados como la toma de la Embajada de la República Dominicana y el robo de las armas del Cantón Norte. El día de su posesión, Turbay encontró en su escritorio una declaratoria de guerra del M-19 diciéndole que no descansarían un solo minuto en su lucha sin cuartel contra su gobierno, lo cual cumplieron.

Defensa del orden público

Turbay decidió enfrentar la situación dentro de los límites constitucionales. Mantuvo el estado de sitio decretado por el gobierno anterior del presidente Alfonso López Michelsen y en uso de las facultades del artículo 121 de la Constitución, previo estudio del consejo de ministros, adoptó el Estatuto de Seguridad, Decreto 1923, el cual fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Bajo este marco, varios integrantes del M-19 y de las guerrillas fueron capturados y sujetos a juicios castrenses; la justicia penal militar estaba consagrada en decretos de estado de sitio de anteriores gobiernos y fue compilada en el Estatuto de Seguridad.

Las normas de dicho estatuto se estimaron indispensables para contener la arremetida del narcotráfico y de la subversión armada. Ante las denuncias de sus opositores sobre violaciones de los derechos humanos, se adelantaron investigaciones y se activaron los mecanismos nacionales de control. Asimismo, el presidente Turbay Ayala invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia. Este organismo hizo su primera visita al país, exaltando la apertura del Gobierno al escrutinio internacional. Tras la visita, la CIDH formuló recomendaciones que fueron acogidas por el Presidente y se dispusieron correctivos sobre diferentes observaciones, en especial las referidas a los procedimientos de los interrogatorios.

Por otra parte, el gobierno de Turbay adelantó una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Hizo uso del Estatuto de Estupefacientes, acudiendo a penas más severas, y de normas complementarias del Estatuto de Seguridad, que abocaron facultades para destruir aeropuertos y pistas ilegales.

La segunda herramienta contundente contra el narcotráfico fue el tratado de extradición. Turbay habló con el secretario de Estado de Estados Unidos y convinieron en un grupo de trabajo que elaboró el proyecto que fue luego aprobado en ambas naciones. Esta fue, a su juicio, la herramienta más contundente contra la impunidad del narcotráfico.

Uno de los desafíos más delicados que manejó fue la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19. Allí, Turbay mostró su talante civilista y estratégico: decidió manejar el asunto personalmente, buscando soluciones de diálogo, sin utilizar a la Fuerza Pública para el rescate, a fin de proteger la vida de los secuestrados.

El M-19 exigía dinero y libertad de presos políticos. Turbay logró una solución incruenta y optó por la estrategia de la paciencia: el Gobierno no entregaría ni un preso, pero no se opuso a las gestiones humanitarias de las familias de los diplomáticos. Con respecto a los presos, se acordó la intervención de la CIDH para que vigilara el cumplimiento del debido proceso, los captores aceptaron.

Es de señalar que, al final de su gobierno, al levantarse el estado de sitio, desaparecieron los Consejos de Guerra. Se impusieron su gran serenidad y sentido de autoridad.

Su firmeza por la autoridad no le impidió a Turbay abrir puertas para la negociación política con la subversión. Así, impulsó en el Congreso una ley de amnistía e indulto de delitos políticos, la cual fue aprobada, pero no fue acogida por los grupos ilegales porque los beneficios suponían la entrega de las armas. Luego creó la Comisión de Paz, de la cual hacía parte el expresidente Carlos Lleras Restrepo, y adoptó varias de las iniciativas formuladas por esta, como la reglamentación restrictiva del artículo 28 de la Constitución, que permitía capturas preventivas ante atentados graves contra el orden público. Otras iniciativas, como las de extender los beneficios penales al delito de secuestro, algo que pretendían los grupos subversivos, no fueron aceptadas.

El compromiso de Turbay con los procesos de paz se hizo evidente cuando, como jefe de la Dirección Liberal, apoyó los acercamientos con el M-19 para facilitar su reincorporación a la vida civil; en esto, su hija Diana tuvo un papel determinante. Como jefe del liberalismo, el expresidente tendió puentes a los entonces integrantes del M-19, Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolff, para la transición a la vida política y electoral; y años después, ante la tumba de Turbay, Navarro afirmó: “Solo puedo expresar mi reconocimiento al hombre público que escogió el diálogo cuando las circunstancias lo ameritaban e hizo de la reconciliación un principio de vida”.

El expresidente Turbay Ayala también contó con una gran experiencia diplomática que le permitió proyectar a Colombia en escenarios internacionales, con una visión marcada por la defensa de la democracia, el respeto a los tratados, el impulso a la cooperación y la búsqueda de consensos. Creyó en un continente americano unido, sin fracturas ideológicas, y confió en organismos multilaterales para dirimir conflictos y promover derechos humanos.

Política internacional

Su gestión como canciller fue decisiva en la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el fortalecimiento de la CIDH, e impulsó la integración latinoamericana y caribeña, así como instrumentos de desarrollo financiero regional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Además, con visión estratégica, fortaleció la presencia de Colombia en el Caribe, vital para salvaguardar el archipiélago de San Andrés y Providencia y combatir el narcotráfico. Aseguró los derechos del país sobre los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana mediante negociaciones con Estados Unidos que culminaron en la ratificación del tratado de 1972; y ante las pretensiones nicaragüenses de desconocer el Tratado Esguerra-Bárcenas, defendió con firmeza la soberanía y puso de presente que la paz regional solo era posible bajo el respeto de los acuerdos internacionales.

Con el impulso del presidente Turbay Ayala y del presidente Luis Herrera Campins, de Venezuela, se definió el texto del tratado para la solución del diferendo sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas con Venezuela. Si bien el proyecto de tratado, conocido como la hipótesis de Caraballeda, fue aplazado ante el rechazo por parte de las fuerzas militares venezolanas, este constituye el último precedente en tan importante materia.

El Gobierno también mantuvo una alianza con Estados Unidos y, ante el auge del narcotráfico y de los grupos armados ilegales en los años setenta, adoptó medidas severas, combatió la producción de drogas, el lavado de activos e impulsó la negociación y aprobación del tratado de extradición. Esta fue una de las medidas más temidas por los capos del narcotráfico, y el precio que pagó Turbay fue muy alto: el infame asesinato de su hija Diana y los permanentes ataques a su honra para desprestigiarlo.

Por otra parte, cuando en 1982 estalló la crisis de las Malvinas, tras la invasión militar argentina a las islas, mientras la mayoría de los países latinoamericanos respaldaron incondicionalmente a Argentina, Turbay adoptó una posición distinta: reconoció la legitimidad de los reclamos argentinos, pero rechazó el uso de la fuerza, defendiendo que los conflictos debían resolverse por vías diplomáticas y jurídicas, no bélicas. En específico, expuso que el Tratado de Asistencia Recíproca (Tiar), aducido por el Gobierno argentino, solo obraba ante una agresión externa y, en este caso, la ocupación militar había sido iniciativa de Argentina.

Esta postura, expuesta ante la ONU, la OEA y el presidente argentino, con el tiempo fue reconocida como una decisión ponderada, respetuosa del derecho internacional y con visión estratégica, pues prevenía precedentes peligrosos para Colombia frente a las pretensiones de Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. La posición fue validada por el Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la Resolución 502 de 1982, en la cual se exigió “la cesación inmediata de las hostilidades”, la retirada de todas las fuerzas argentinas y se exhortó a los gobiernos a hallar “una solución diplomática a sus diferencias”.

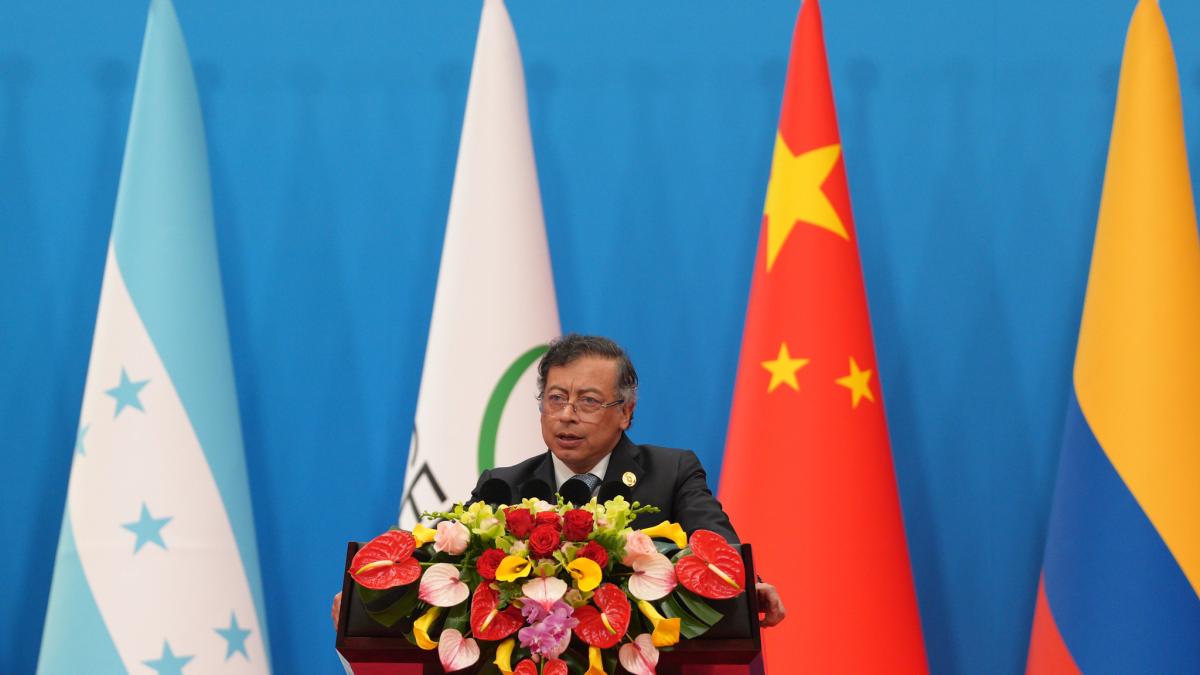

En general, su política exterior buscó abrir horizontes más allá del hemisferio. Estrechó vínculos con Europa, reconoció a la República Popular China sin romper los lazos comerciales con Taiwán y promovió intercambios con Asia. Además, dio especial importancia a los foros multilaterales como espacios de defensa de la autonomía y el desarrollo de los países menos favorecidos. Su línea fue clara: respeto a los tratados, rechazo a las soluciones impuestas por la fuerza y búsqueda de equilibrios en crisis globales como la del Medio Oriente.

El expresidente Turbay Ayala fue un líder con fuerte convicción internacionalista que supo conjugar la defensa de la soberanía nacional con una apuesta por la diplomacia y la cooperación hemisférica.

Reconocimiento de Estados Unidos a su gestión

Diferentes mandatarios estadounidenses evidenciaron el reconocimiento de su país a la gestión del presidente Julio César Turbay y a su firmeza en la lucha contra el narcotráfico.

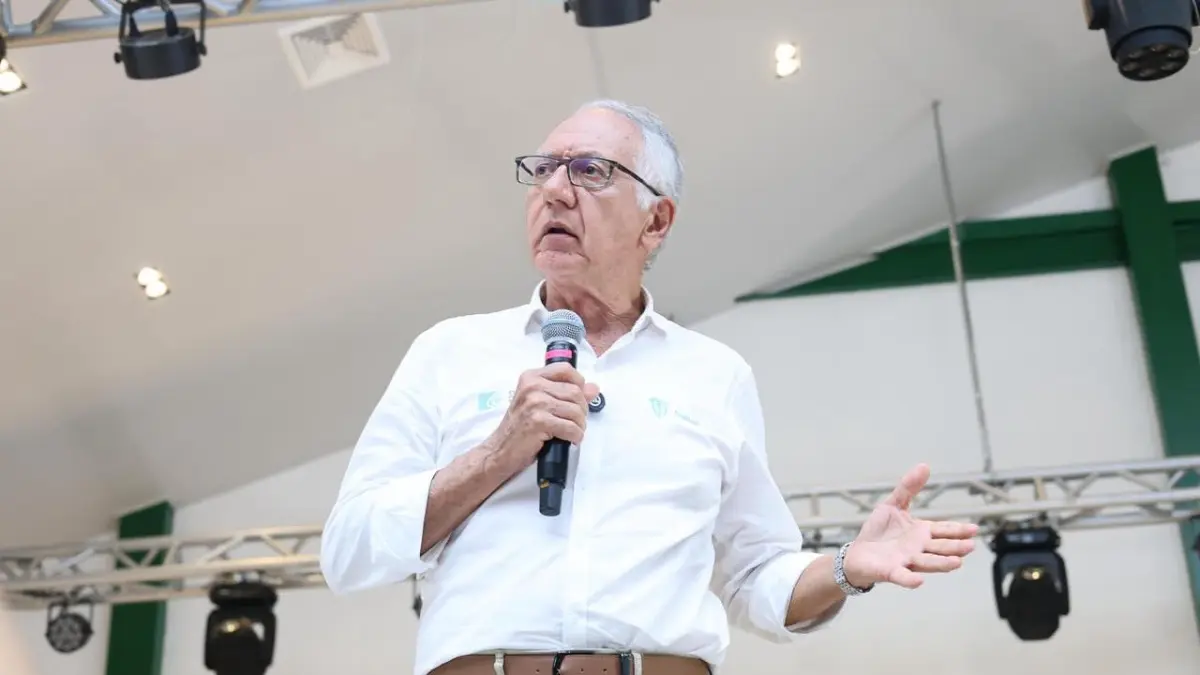

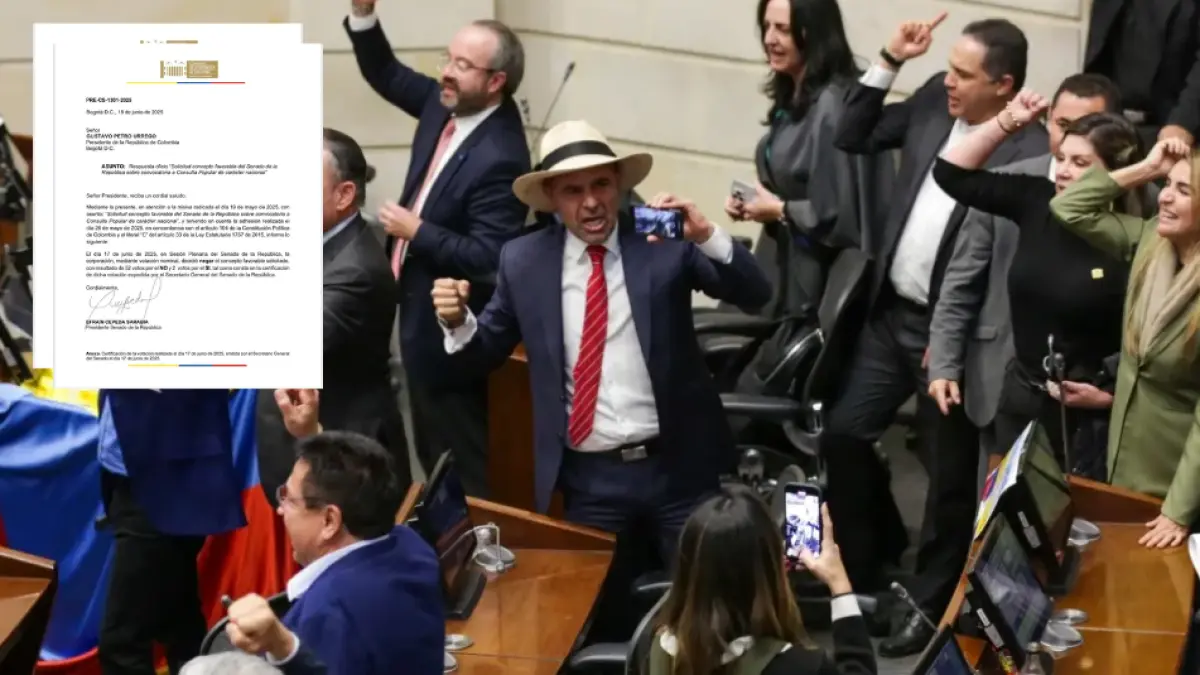

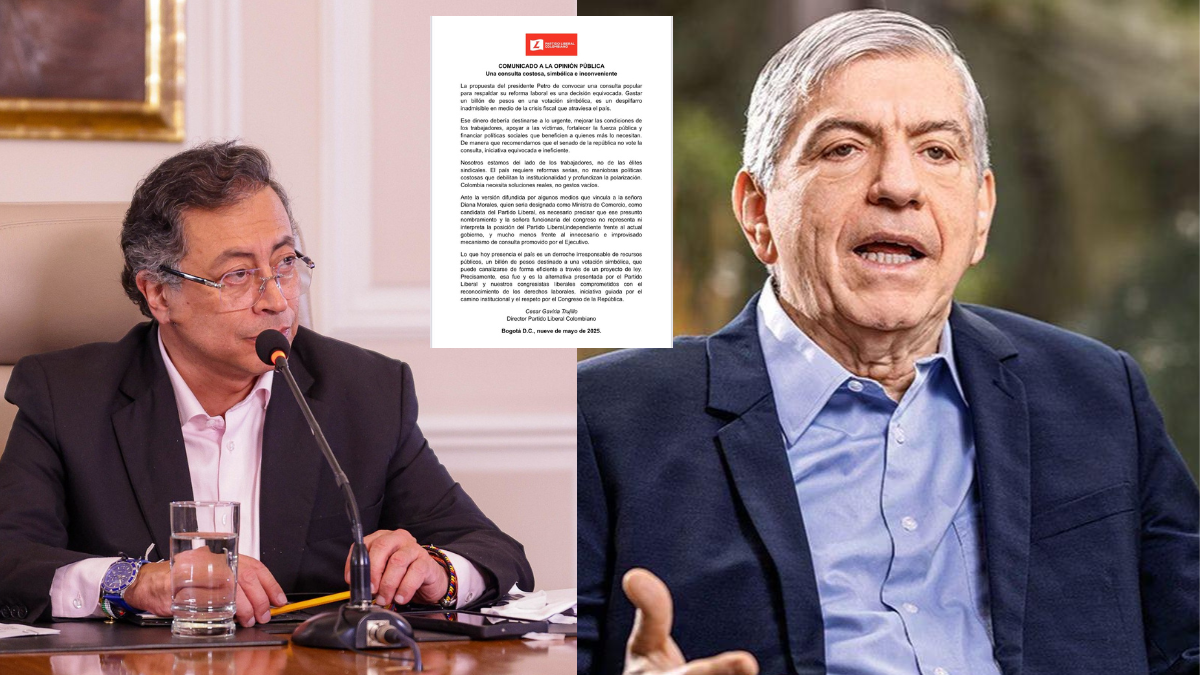

Carta de Ronald Reagan Foto:Archivo

En una carta del presidente Jimmy Carter, del 19 de abril de 1980, que respondía a una misiva de Turbay sobre iniciativas de cooperación interamericana, Carter dijo: “Señor Presidente, usted ha inspirado una iniciativa con gran potencial. (…) Si este proceso logra renovar el compromiso con la libertad, la paz y la realización humana, entonces, Señor Presidente, habremos alcanzado nuevas dimensiones humanas y hemisféricas de incalculable valor para nuestros pueblos”.

Cuando Carter terminaba su periodo envió otra carta a Turbay, el 19 de enero de 1981, agradeciendo su valiosa cooperación: “(…) es la fuerza de las relaciones pacíficas como aquellas entre los Estados Unidos y Colombia la que permite el progreso en el mundo. Nuestros programas contra el tráfico de estupefacientes, nuestros esfuerzos para traer la paz a Centroamérica y nuestra dedicación a la democracia y a la preservación de los derechos humanos en el hemisferio son empeños de los cuales podemos estar justamente orgullosos”. Y añadió: “Yo particularmente estoy muy agradecido por su firmeza y resolución por la difícil situación que se presentó en la Embajada de la República Dominicana en Bogotá”.

El presidente Ronald Reagan, sucesor de Carter, también mantuvo comunicación con Turbay, y el 9 de septiembre de 1981 le habló de su ratificación al Tratado Vásquez Saccio, por el cual EE. UU. renunció a cualquier reclamación de soberanía sobre las islas Quitasueño, Roncador y Serrana: “Este Tratado es solo un paso en la mejora de las relaciones entre nuestros dos países”.

Otra carta llegó el 12 de marzo de 1982, cuando George Bush, refiriéndose a una explosión ocurrida afuera del Palacio de Nariño, le dijo a Turbay: “Tenga la seguridad de que el pueblo estadounidense seguirá apoyando y admirando los esfuerzos de su país por erradicar las causas de este tipo de acto terrorista”.

El reconocimiento de Estados Unidos a los esfuerzos de Turbay se manifestó hasta el fin de su gobierno. El 7 de agosto de 1982, recibió una carta del presidente Reagan que decía: “El hecho de que las relaciones entre nuestros dos países sean más firmes que nunca se debe en gran parte a la dedicación de su gobierno a los valores que nuestros países comparten: la democracia, el bienestar de nuestros pueblos y la seguridad hemisférica. La cooperación de su administración en el avance de nuestros mutuos intereses en cuanto al control del narcotráfico ha sido notable, como la ha sido su importante contribución al desarrollo regional a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Por favor, acepte en nombre del pueblo americano, mis agradecimientos por su cooperación, y los mejores deseos para el futuro”.

Cerca de siete décadas de carrera política

Concejal, alcalde, diputado de Cundinamarca, representante a la Cámara, senador, ministro, embajador, director del Partido Liberal y presidente de la República. A lo largo de casi siete décadas de vida política, Julio César Turbay Ayala ocupó distintas dignidades en el Ejecutivo y el Legislativo que lo consolidaron como una de las voces más relevantes de la política nacional.

Nacido en Bogotá el 18 de junio de 1916, hijo del inmigrante libanés Antonio Amín Turbay y de Rosaura Ayala, fue el menor de seis hermanos y, desde muy joven, tuvo un marcado interés por la política: le gustaba ir al Capitolio a escuchar los debates de la época cuando salía del colegio.

Tras culminar el bachillerato, por la difícil situación económica de su familia, no pudo tener educación universitaria, pero su trayectoria política se nutrió de una formación autodidacta y, más adelante, la solidez de su carrera lo llevó a recibir, de parte de distintas universidades, títulos honoris causa en las áreas del derecho y las ciencias sociales.

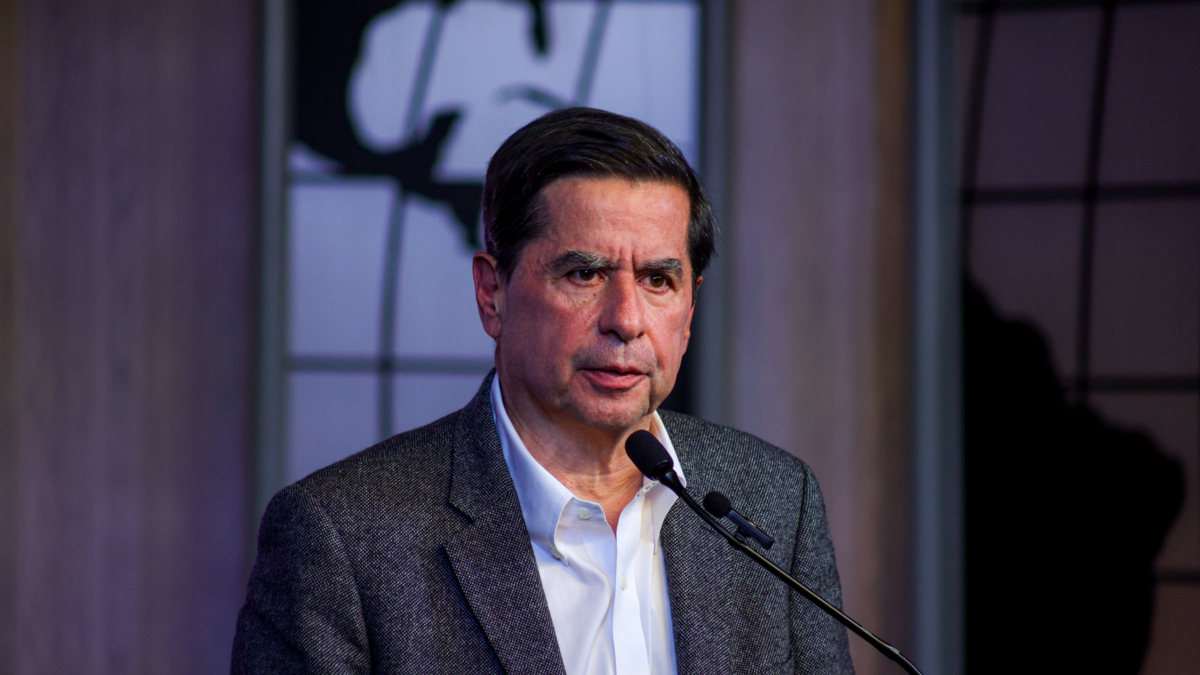

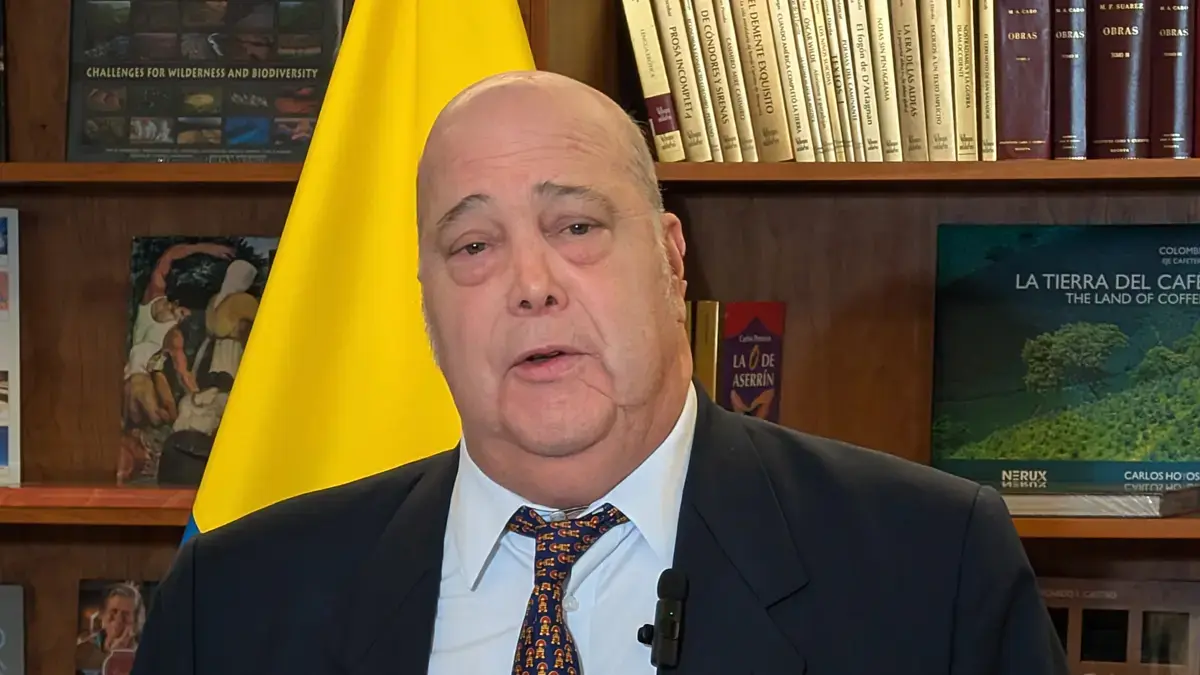

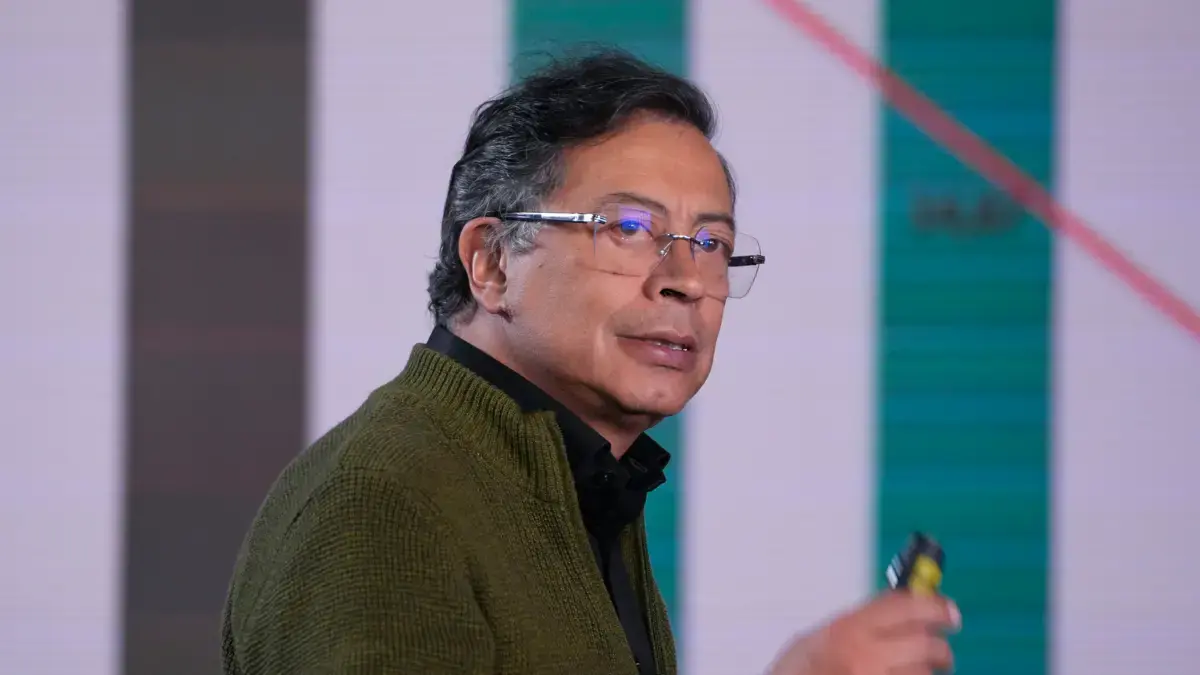

Julio César Turbay Ayala Foto:Archivo

Carrera política

El interés de juventud de Turbay Ayala comenzó a convertirse en su carrera cuando, a sus 21 años, fue designado alcalde de Girardot (1937) y, después, siendo integrante del movimiento La Revolución en Marcha, fue elegido concejal del entonces municipio de Engativá.

Su camino político siguió ampliándose cuando, entre 1938 y 1942, fue diputado de Cundinamarca, y ya para 1943 fue elegido representante a la Cámara, de la que llegó a ser presidente. Sin sectarismos, defendió los derechos del liberalismo, afectados por el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Para entonces, el jefe de Estado declaró un estado de sitio y ordenó el cierre del Congreso. Pese a esto, Turbay no dejó de defender sus ideas y fundó en 1949 el radioperiódico Democracia, afín al liberalismo, que estuvo operando hasta 1957.

La carrera de Turbay comenzó a aterrizar en el Gobierno Nacional cuando en 1957 fue designado ministro de Minas y Petróleos por la Junta Militar, la cual gobernó entre mayo de 1957 –tras la caída del presidente Gustavo Rojas Pinilla– y agosto de 1958, cuando se instaló el Frente Nacional. Posteriormente, durante la presidencia del liberal Alberto Lleras Camargo, Turbay fue de nuevo ministro, esta vez de Relaciones Exteriores (1958-1961).

En 1961, renunció a su cargo como canciller, pero, lejos de apartarse de la política, Turbay Ayala fue elegido senador, cargo que ocupó por 16 años (1962-1978), pues fue reelegido tres veces consecutivas.

Durante su extenso paso por el Senado, Turbay también ocupó distintos cargos dentro de la rama Ejecutiva: en 1967, fue designado a la Presidencia y cubrió temporalmente ese cargo durante un viaje del presidente Carlos Lleras Restrepo. Ese mismo año, Lleras Restrepo lo designó como representante de Colombia ante las Naciones Unidas, en donde estuvo hasta 1969.

Con un recorrido político más consolidado, en 1972, Turbay fue elegido presidente de la Dirección Nacional Liberal, y en 1973, durante la presidencia de Misael Pastrana, fue nombrado embajador ante el Reino Unido, cargo que ocupó hasta comienzos de 1975. Ese mismo año, pero ya bajo la presidencia de Alfonso López Michelsen, fue nombrado embajador ante los Estados Unidos.

Tras ese encargo, en 1976, Turbay fue elegido presidente del Senado y en 1977 anunció su intención de aspirar a la presidencia. Esa aspiración se concretó en 1978, cuando ganó las elecciones y se convirtió en el presidente número 33 de Colombia. Luego de culminar su periodo presidencial, en agosto de 1982, Turbay Ayala no abandonó su vocación y su voz mantuvo un claro protagonismo dentro de su partido y en la política nacional.

Siendo expresidente, ocupó cargos como el de embajador ante la Santa Sede, entre 1987 y 1989, cargo al que fue designado por el presidente Virgilio Barco; y embajador en Italia durante la presidencia de César Gaviria.

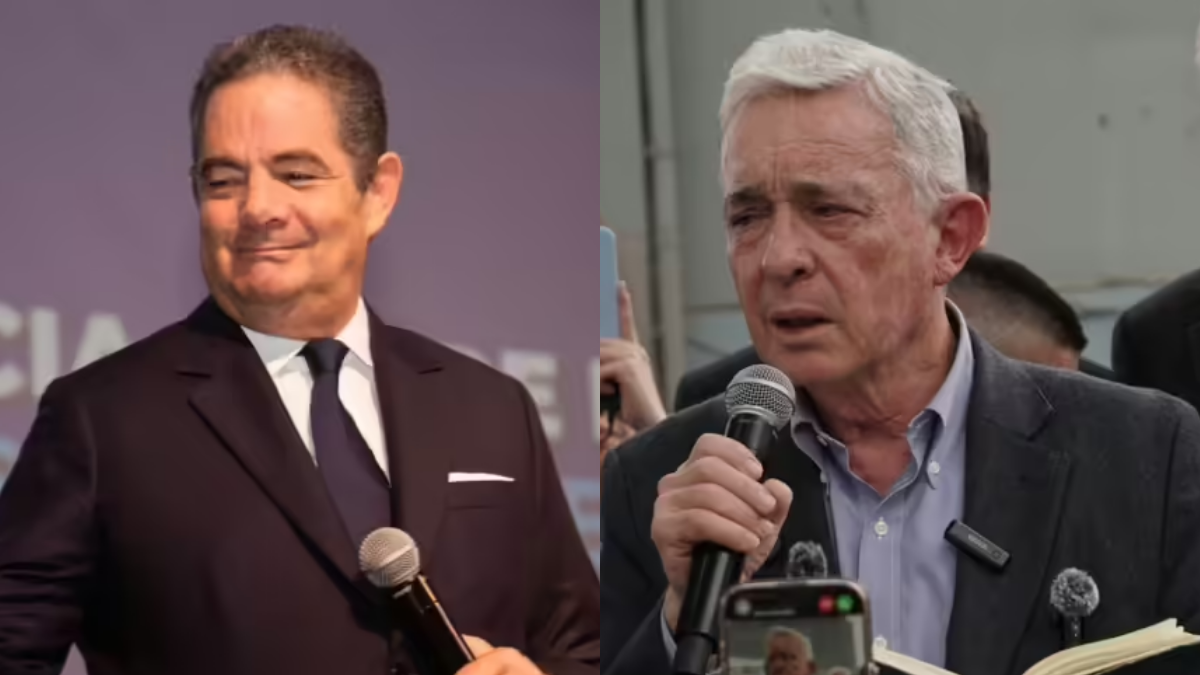

Además, en 1990 y 1994, ostentó la jefatura del Partido Liberal, cargo desde el cual apoyó las campañas que llevaron a los triunfos presidenciales de César Gaviria y Ernesto Samper. Durante sus últimos años de vida, Turbay Ayala respaldó la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez, a quien apoyó hasta su muerte, hace 20 años, el 13 de septiembre del 2005.

Fuera del foco de la política, su vida familiar se caracterizó por su matrimonio, entre 1948 y 1986, con Nydia Quintero, con quien tuvo cuatro hijos (Claudia, María Victoria, Diana y Julio César). Tras la disolución de esa unión, se casó, en 1987, con Amparo Canal, con quien permaneció hasta su muerte. Su vida personal también estuvo marcada por el secuestro y posterior asesinato de su hija, Diana Turbay, pues la periodista fue plagiada en 1990 por criminales que querían presionar al gobierno de César Gaviria para eliminar la extradición con EE. UU. Durante un fallido operativo de rescate, ella recibió un impacto de bala que le ocasionó la muerte el 25 de enero de 1991.

JULIO CÉSAR TURBAY QUINTERO Y ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ Para EL TIEMPO